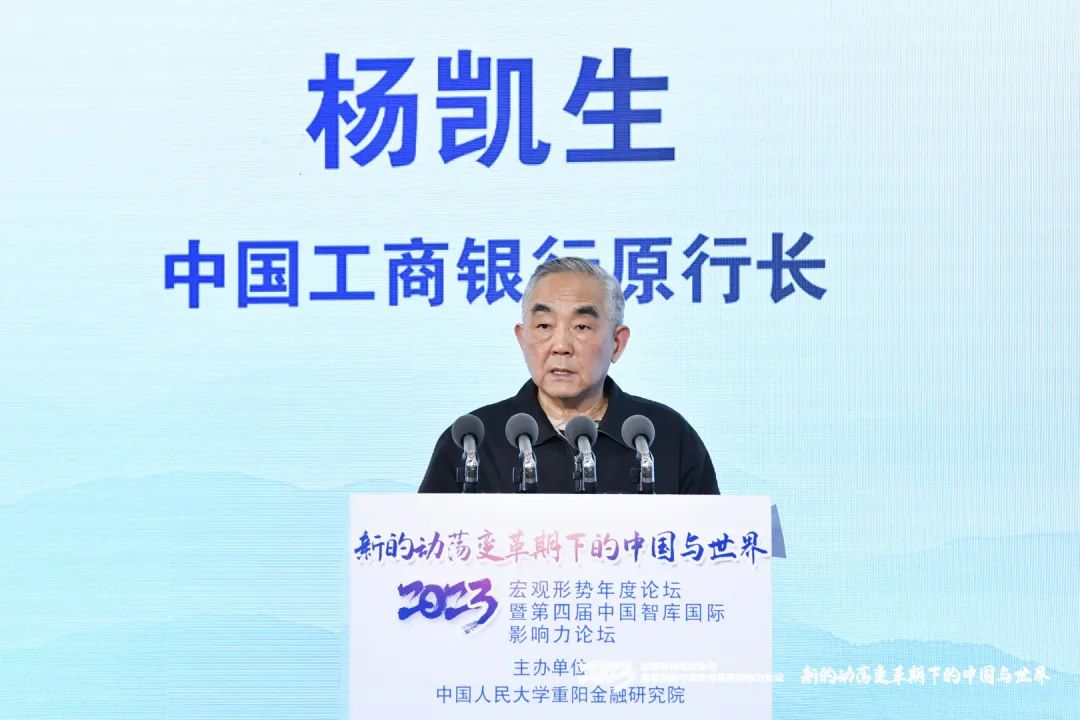

2023年1月16日-17日在北京召开由人大重阳主办、中国人民大学全球治理研究中心、中国人民大学中美人文交流研究中心、巨丰金融研究院联合承办的2023年宏观形势年度论坛暨第四届中国智库国际影响力论坛,邀请政府官员、专家学者、企业及媒体代表,共同探讨新的动荡变革期下中国与世界所面临的机遇与挑战。

2020年初爆发的新冠疫情是近百年来人类社会最大的流行病灾难,保守估计,近3年来已致使全球6.5亿以上人口感染并夺去了660万条以上的生命,并导致世界经济陷入“大萧条”以来最大的衰退。

地缘政治包括和美国的关系,现在是每个人心目当中最头等的大事,不管是大企业还是小企业,都与地缘政治有着很大的关系。

中小企业的生存环境固然重要,但在这背后,其实有很多内在因素在影响和改变着大环境,其中比较重要的两点,一是人口,二是房地产。

当把方方面面的政策混在一起,我们就不知道这些政策的组合效应到底是什么了。如何回答政策的组合效应,对我们做政策研究的人来说是一个重大的命题。

过去40多年我们一个很重要的优势就在于有政府和市场两种机制在发挥作用,我们叫做有中国特色的社会主义市场经济,在这里面政府和市场都是同样重要的,尽管有很多人批评政府,但是不可否认,政府在中国的40多年改革开放过程中发挥了极其重要的作用。

中国人民大学重阳金融研究院举办2023年秋季宏观形势论坛,与知名国际投资公司赛德思集团合作,以“疤痕效应与中国经济复苏:新挑战与新机遇”为主题,发布相关研究报告,并邀请资深经济学界人士进行探讨。

中国有信心、有能力走好自己的道路,也期待着与各国一道,风雨同舟,携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,书写构建人类命运共同体的新篇章。

谁站在道德道义的制高点,符合历史的潮流、时代的潮流和世界上绝大多数国家和人民的利益,谁就是最终的获胜者。

ESG正在全球范围内走向全面的实践,我们要有进一步的前瞻性和预见性。在推动高质量发展,建设中国特色社会主义现代化的历史进程中保持主动。

这里很重要的是ESG一定要中国化,ESG理念和价值观是全球通行的,但其评价是代表利益相关方去看企业,应该和当地的实践相结合。

十周年之际,我们会发现一个很尴尬的现象,即关于“一带一路”的研究成果数量呈快速下滑的趋势。这方面的问题已经引起了高度重视。

如何深刻理解、阐述中国式现代化道路的内涵、意义和发展前景,讲好这一重要的中国故事,是当前我们智库所面临的重大课题。

引导发展中国家学者心向中国,忠诚于中国理念,需要我们中国学者自己的政治智慧、领悟能力、任务意识。

非洲智库在非洲一体化和平事务发展中扮演关键角色,中非智库合作具有重要的意义和作用。

“一带一路”倡议饱含中国智慧,基于中国历史悠久的传统文化为各国提供合适的解决方案,助力参与国家推动社会转型、消除贫困、开发数字经济、实现环保发展,为中国讲好新时代的新故事打下了基础。

作为智库,我们需要把过去三年中国经济在抗疫和应对风险挑战中的经验教训进行归纳总结,讲好对世界经济贡献的“中国故事”。

智库的国际传播归根到底还是要“走出去”“请进来”,要有意识地构建社会的线下的实体的关系。

动荡变革期的核心特征或是核心内容是旧的国际秩序的瓦解,新的秩序在形成过程中。在这个过程中,大国矛盾激烈,全球化退潮,全球治理缺位。

智库的国际传播首先得建立传播的信用,没信用,不管你怎么传,但没人信。怎么建立信用?建立信用,就得讲真话,不能今天讲的和昨天讲的是矛盾的,明天讲的和今天讲的又是逻辑不通的。建立信用,就是传播的内容高质量,而要有质量就需要做研究。

针对美方不断升级和强化中美对立、围堵和封锁。我们需要考虑长远和眼前结合,战略与战术结合,争取发挥更多实际效果。

现在高校区域国别智库面临的主要任务就是怎么重新认识理解“一带一路”,如何为“一带一路”趋利避害、解疑释惑、做好战略规划、项目设计、国际传播、人才培养等等。

我们要有更多的办法使智库产生更多有效的作品,争取更多的国际话语权,给我们带来更好的国际形象。

向世界讲好中国式现代化故事,提升中国国际话语权,需要从文明高度出发,推动建构中国式现代化的文明叙事,持续优化中国式现代化发展的国际舆论环境。

要在传播层面让世界听得懂中国,我们就应该有进一步向产业链上游进发建立自己议题的能力。

因此,智库公共外交要登高而鸣、向阳而生,“睁开双眼看世界本来面貌,打开双耳听世界多元声音,张开双臂迎接机遇挑战”。

中国智库中有一大批真正睿智,洞察社会,熟悉各行各业的经纬,是一群有志有智,有勇有谋,敢于吃苦奉献的人才。他们是实现中国式现代化的重要生力军,也是推动社会发展和进步的“生产力” !

作为在人类社会数千年的发展历程中拥有极大影响力和存在空间的学界,就义不容辞地担负起了更多的推动社会发展和引领人类走向的责任。

随着全球科技的发展,我们越来越多地需要全球各种专业的专家合作,站在全球的视角下面去提政策建议,而不仅仅是单一学科的专家就国内科技发展问题提出狭隘的解决对策。

构建中国与全球南方国家共同结合的具有纵深的战略性新型国际关系和国际体系,我认为是未来几十年间中国在国际关系方面的重要战略性任务。

当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,大变局之下,国家之间的交流,民心之间的相通变得越来越弥足珍贵和不可或缺。

在当今纷繁复杂的百年国际大变局中,十年来智库建设的成就,让我们进一步体会到智库建设的重要性和必要性,十年来智库建设的经验,也让我们进一步体会到智库坚持实事求是的立场和敢于斗争的重要性。

智库要充满自信和底气地讲好中国故事,传播好中国声音,让可信、可爱、可敬的中国形象走向世界,深入人心。

当代中国正在经历人类历史上最为宏大而独特的实践创新,改革开放、发展任务艰巨,内外部矛盾风险挑战之多前所未有,亟需中国特色新型智库为党和政府决策提供重要支撑和智力支持,急需中国特色新型智库提炼指导实践中亟待创新的理论规律。

抓好民营经济,就是抓住中国经济的“牛鼻子”。这个“牛鼻子”最重要的工作就是抓企业家的信心,抓他们的市场预期。

2023年将是俄乌冲突非常关键的一年。这场冲突让我们看到了全球格局的变化,也看到了全球格局的不变,全面客观准确地认识变与不变的关系对未来中国如何妥善处理好全球事务、处理好大国关系、应对危机,并且利用和营造好有利于我们自身发展的国际环境,应该说是至关重要的。

随着乌克兰危机的演进,地缘政治的冲突与对抗,以及随之而来的制裁,已经成为全球经济的主旋律了。所以,在这一背景下,逆全球化有了一个冠冕堂皇的理由,就是地缘政治冲突。

2019年、2020年和2021年,中国GDP的增速分别是6%、2.2%和8.1%,三年平均值是5.4%。2022年初中国政府把GDP增速目标定为5%-5.5%之间,应该是以2019年、2020年和2021年三年平均数为依据的。

当前,参与全球金融治理改革和建设客观上要求加快中国金融国际化步伐,而构建国内国际双循环也需要有序推进人民币国际化、持续加大金融市场和金融机构对外开放,这为中国智库在国际舞台崭露头角提供了机遇。

作为智库研究机构,研究重点应该是在三个方向:发现问题,把握趋势;充分地去理解科技革命、新科技带来的一些影响;以及治理手段和方法的变革。

中国在这个新能源建设这方面,最近几年有不少成绩,这方面我们可以真正做到向低碳世界输出一些技术,转移一些技术,帮助他们首先解决能源问题,然后再配上基础设施的建设,我相信能够有力地推动亚非拉这些国家的经济增长。

2023年1月16日-17日,以“新的动荡变革期下的中国与世界”为主题的2023年宏观形势年度论坛暨第四届中国智库国际影响力论坛在京成功举办。

希望2023年成为中国整个国家与社会体系的“包容之年”、“容错之年”,让整个官场、学场、国企场都好起来,中国信心自然就会一点点复苏起来。

作为二战后第一家由发展中国家倡议成立、由非西方国家主导的重要国际组织,亚投行之所以能够在国际形势风云变幻的洗礼中砥砺前行,我的一个重要的体会就是,亚投行真正做到了守正创新,不断努力体现和创造中国与世界的共同价值。

中国有信心、有能力走好自己的道路,也期待着与各国一道,风雨同舟,携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,书写构建人类命运共同体的新篇章。