对于台湾问题,从当前各种客观态势来看,尽管中国大陆一直把和平统一视作优先选项,但作为一个观察者,我认为非和平统一的现实可能性更大。也因此,我们要提前做好非和平统一的准备。

20日,欧洲出现了明显分化的货币政策动向,瑞士央行在今年3月份打响发达国家降息第一枪之后,继续降息25个基点至1.25%。而同样控制住了通胀的英国央行则采取了相反的动作,维持在高利率水平上按兵不动,符合市场预期。

畅通资源循环利用体系是鼓励和引导新一轮产品和设备“以旧换新”的现实需要和关键步骤,也是推动经济高质量发展、提升国民经济循环质量的必然要求。

据英国《金融时报》报道,英国军方推迟发放为查尔斯三世登基而重新设计的军用徽章,原因是担心这些徽章有可能在中国制造,并被植入跟踪装置。

最近收到不少欧洲朋友们的询问:他们看到那么多有关中国各种假期活动的报道,发现有关“吃”的内容总是占据突出位置。他们对介绍的各地美食赞不绝口(其中不少人曾多次到访中国),羡慕不已。

联合国贸易和发展会议日前隆重举行了成立60周年系列纪念活动和全球领袖论坛。纪念联合国贸发会议60周年,需要重拾贸发会议的多边主义精髓和历史经验,大力推动南南合作、南北合作、全球合作,从而为建设人类命运共同体带来强大动力,为世界带来新的希望。

要对付俄罗斯常规力量的威胁,核武器是最好的办法,所以美国在二战结束以后就在五个欧洲国家部署了战术核武器。因为美国不想在欧洲维持庞大的常规军事部署。

自双柜台模式正式生效以来,双柜台证券市场平稳运行。同花顺iFinD数据显示,自2023年6月19日至2024年6月18日,首批24只双柜台证券平稳运行,港币柜台累计成交额为7.67万亿港元,人民币柜台累计成交额为227.31亿元。

中国和印度尼西亚准备对接发展战略,推进旗舰项目,加强在海洋、渔业、数字经济、绿色发展等领域合作。14日在长春举行的高层对话与合作机制框架内的磋商对此表示感兴趣。

近年来,全球秩序面临日益加剧的不确定性。特别是美国、西欧各国及日本,均出现了政治稳定性下降,向着更加无序和混乱状态演变的明显迹象。这种国家内部矛盾的激化,便是当今世界广泛存在不确定性的一个突出体现。

13日,阿根廷央行发布消息称,中国央行和阿根廷央行将两国间价值350亿元人民币(约合50亿美元)的货币互换协议延长12个月。有媒体评论道,此次货币互换协议的延长强化了阿根廷政府和央行为克服外部经济偿还危机的承诺,也使得中阿两国的经济联系得以加强。

谈及如何应对欧盟此轮挥舞“关税大棒”?何伟文认为,现在要做的就是积极推动与欧盟所有企业的合作,先把蛋糕做大,再来推动进一步发展。

近日,美国《时代》周刊刊登了对拜登总统的专访。拜登谈及对中国经济看法,认为中国的国内发展面临较大挑战。此前,他也在其他场合就中国经济前景做出过相对负面的评述。

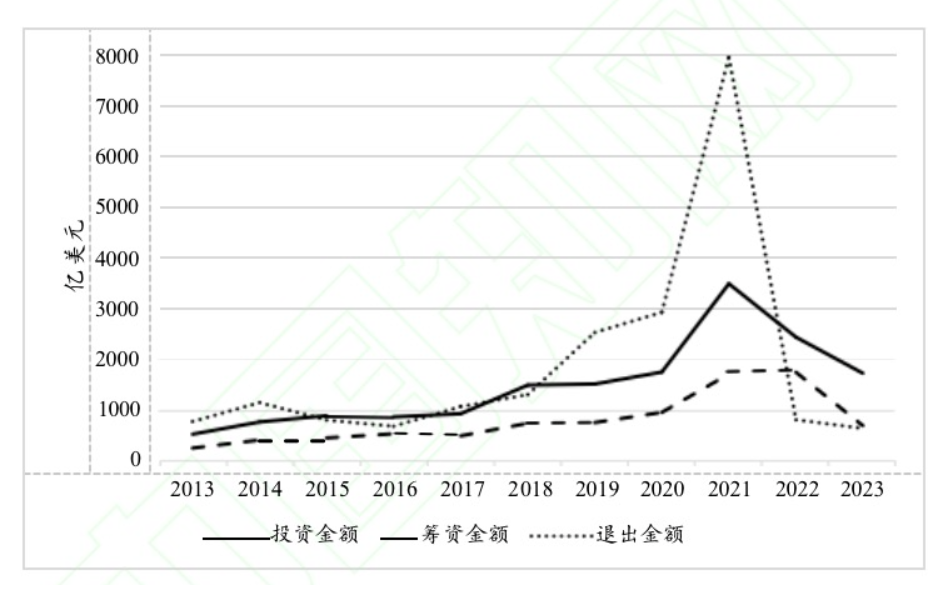

新质生产力是符合高质量发展要求的先进生产力质态,充分发挥金融的功能是新质生产力发展的一大要求。三次工业革命的历史经验表明,金融、经济增长和生产力进步三者之间存在相互促进的关系。

财政行为是财政运行综合绩效评价的具体行为选择,财政运行综合绩效评价是财政行为规制的主要手段。本文以财政行为与财政运行综合绩效评价的关系为基础,基于行为财政学研究框架和基本理论,认为当前我国财政运行综合绩效管理在评价标准、评价机制、评价指标和评价质效方面存在一定的行为缺失。

中美关系剧变并非毫无征兆。事实上,从2010年开始,奥巴马政府在时任国务卿希拉里(Hillary D. R. Clinton)的主导下,实施了美国国际战略重心从中东向亚太的转移,其应对中国挑战的企图不言自明,并意味着中美关系已经进入“树欲静而风不止”的新阶段。

中国人民大学生态金融研究中心副主任、环境学院教授蓝虹在接受《金融时报》记者采访时表示:“这几年我都没有买过食用油,都是靠‘减碳’在银行换的。”

为了完善债务管理制度,应该从以堵为主,变为以疏为主。核心就是要把“前门”开好,只有开好“前门”,地方显性举债自主权扩大、资金配置效率提升,才能有助于堵好“后门”。

美国物价滞留在温和通胀区间的时间已经够长,用“韧性”表达美国通胀恐不再合适,美国已形成事实上的顽固性温和通胀。总需求是支撑顽固性温和通胀的基础。美国企业利润-工资-物价循环决定了通胀的顽固性。

地方政府想通过债务、投资拉动增长,就需要具备发债的基本条件,即预算软约束或者有上级兜底的预期,给地方政府发债或寻求金融机构配合提供了凭借。