美国作为人均GDP超过5万美元的世界第一经济强国,印度还是一个人均GDP不到2000且有13亿人口的欠发达国家,但美国却在经贸问题上跟印度斤斤计较。同时,美国在很多国际事务上需要印度的合作,特别是南亚及阿富汗的稳定上离不开印度的协助;特朗普政府推行的“印太战略”,如果离开印度的参与,就无法成为“印太战略”。

本文研究认为,“人类命运共同体”体现了新时代中国特色社会主义开放的基本宗旨和智慧,是对不同文明和谐共存的思考,其实施路径多种多样,最为突出的是“一带一路”倡议的提出与落实,不断推进公正合理的国际政治经济新秩序逐步形成。

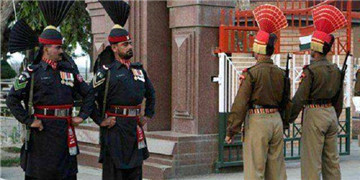

2月26日,印度以巴基斯坦激进组织打死40名军警为由进行报复,出动12架幻影2000军机突入巴基斯坦境内,对激进组织实施空中打击。印度给出的战果是打死激进分子300余人。印度以此来凸显印度对巴战力上的绝对优势。巴基斯坦给出的信息是,印度入侵巴基斯坦只是炸了几个山窝,除了炸死一只乌鸦,并无取得任何战果。

董希淼指出,《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》中提出的“进一步加强与互联网、大数据的融合,深度挖掘自身金融数据和外部征信数据资源,在加强合规管理和风险控制的前提下,探索研究全流程线上贷款业务模式”,这在技术层面是非常重要的一条,意味着对微众银行等全流程网上贷款模式的肯定,利用金融科技手段来做好小微金融服务意义重大。

3月11日下午,芬兰驻华大使肃海岚(Jarno Syrjälä)、芬兰驻日大使佩卡·欧帕纳(Pekka Orpana)、芬兰驻韩大使苏爱文(Eero Suominen)等一行4人到访中国人民大学重阳金融研究院(人大重阳),与人大重阳执行院长王文、人大重阳高级研究员刘志勤等中方学者就中国经济、中国在东亚的经济作用、“一带一路”建设等话题进行了深入交流。会谈由人大重阳院长助理杨清清主持。

3月10日下午,《基于博弈视角的中美国家实力消长评估报告》发布会暨研讨会在中国人民大学重阳金融研究院(人大重阳)举行。此次会议由中国人民大学重阳金融研究院和《东北亚论坛》编辑部主办、中国人民大学中美人文交流研究中心承办。报告主笔人人大重阳执行院长、中国人民大学中美人文交流研究中心执行主任王文,人大重阳助理研究员刘典分别就报告的研究背景和成果进行了简要说明。

3月10日下午,习近平总书记参加福建代表团审议时就如何推动创新创业创造、营造良好发展环境作出重要论述,为进一步推进高质量发展注入强大思想动力。他强调,要营造有利于创新创业创造的良好发展环境。

从历年政府工作报告对“一带一路”总结和要求,可以看出“一带一路”正成长为推动世界经济和贸易增长的主引擎,积极推动建设创新、协调、平衡、普惠、共赢的全球化,为构建人类命运共同体而将各国紧密联系在一起。

意大利要加入“一带一路”倡议了。据英国《金融时报》6日报道,意大利经济发展部副部长杰拉奇表示,罗马方面计划在3月底中国领导人访问意大利期间,签署参与共建“一带一路”倡议的谅解备忘录。3月8日,意大利总理孔特强调,“一带一路”倡议对意大利和欧洲来说是发展机遇,他希望赴京参加在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛

文明各有起源,起源于“多元一体”的定居,还是起源于单一部族的迁徙或征战,区别重大,因为这直接决定了后世关于其部族始祖的类型想象。中华始祖的类型很特殊,虽然也照例被尊为战神,但另一个更重要的面貌,则是指导万民在自己土地上生活的圣王。

中国国务委员兼外交部长王毅3月8日在梅地亚中心举行的记者会上表示:40年来中美关系风雨兼程,既取得历史性进展也面临新挑战。“合则两利、斗则俱伤”是基本经验。因此希望美方能够与中方相向而行,在深化合作进程中形成良性竞争,在各自发展的同时实现互利双赢。那么进一步追问:这种“良性竞争”如何才能实现呢?笔者的看法是,寻求“诤友”或许是一条可行路径。

“一带一路”倡议进程中的中国军力作用,是一些欧美学者讨论的重点。他们认为中国在“一带一路”中通过军力部署进行军事扩张。比如,美国学者莫甘•克莱蒙斯就把当前中国推行的强军政策牵强地与中国对外合作倡议联系在一起。事实上,中国的强军目标是为了更好地深化军队改革与维护国家利益,从不是为了侵略他国或军事扩张,也更不会把全球霸权视为中国军力发展的方向。中国国防部多次强调,“一带一路”合作倡议没有军事和地缘战略意图,中国不谋求地区事务主导权,不谋求势力范围,不会干涉别国内政。

巴基斯坦政府决定释放侵入巴控克什米尔地区印度战机的飞行员,并给于印度飞行员人道主义待遇。这是在印巴关系出现重大危机时巴基斯坦一个具有重大意义的行动。这一方面体现了巴基斯坦不希望与印度对抗的良好意愿,向印度发出友善的信号。另一方面,也体现了巴基斯坦宽宏大量,以维护印巴两国和平和地区和平大局出发所做出的重大行动。

过去我们用建设“一带一路”或者是“一带一路”国际合作,而共建“一带一路”是第一次提到,这说明经过五年多的发展,“一带一路”已经成为了一个全球规模最大的经济合作平台,已经出现了全球共建的趋势,不只是发展中国家,连过去质疑的发达国家(也加入了),比如意大利。意大利官方前几天表示要加入“一带一路”,成为G7中第一个加入“一带一路”的发达国家。

常言道,冰冻三尺非一日之寒。朝核问题,积弊数十载,要想在一次会议、一纸条纹中彻底解决,显然是不现实的。所以,在这个一点上,国际社会尤其有必要学习借鉴中国方面为此所作出的长期不懈的努力,尤其是这种努力背后发挥指导作用的中国外交哲学和基本原则,那就是始终坚持平等对话协商,反对武力解决,主张渐进式、分步骤稳步推进,而非轻功冒进、得不偿失。

长久以来,中东地区一直是美国全球战略的重要一环。在冷战时期,中东就是美苏两大阵营的角力点——从苏伊士运河危机到德黑兰事件再到历次中东战争,桩桩件件背后都有超级大国“代理人”战争的阴影。冷战结束后,国力不济的俄罗斯在中东采取守势,其影响力亦大幅收缩。而挟冷战、海湾战争胜利之余威的美国则在中东地区尽享了近十年无人挑战的“单极时代”。

印度和巴基斯坦,克什米尔冲突难以遏止。两个南亚次大陆国家的纠葛,逐渐演化为两个核国家之间的博弈。这是世界关注且担忧之处,但是印巴之间并不会将战争扩大化,因为这本就是一笔两国打不明白的糊涂账。

对于引渡孟晚舟事件,孟晚舟的律师和加拿大司法机关展开了博弈。引渡案件将延后至5月8日再审理的最重要原因,就是存在政治因素。既然加拿大讲求法治,那么孟晚舟这方严格依法维权,自是应有之义。除了延期审理引渡案外,孟晚舟还反诉加拿大政府严重侵害自己的宪法权利。孟晚舟的诉讼书强调,去年12月1日她在温哥华国际机场被拘留、搜查、审讯时,加拿大政府官员多次违反法治,因此她就加方公职人员渎职和非法监禁寻求损害赔偿。

在国际形势复杂多变,外需疲弱,国内经济下行压力加大的背景下,急需宏观调控发挥逆周期调节作用。企业发展不仅能促进经济增长,更能促进就业,惠及民生。今年《政府工作报告》直击企业的痛点和难点,提出积极财政政策要加力提效,在落实个税优惠基础上,针对企业减税降费,明确今年减税降费将达2万亿元规模。

去年下半年以来,央行在货币政策方面采取了稳健中宽松的态度,除了两次降准以外,还操作了包含SLF、MLF、TMLF在内的一系列新型货币政策工具,这些货币政策的实行,在提升企业流动性需求、提高企业配置效率等方面发挥了重要作用,也满足了人们对于稳健宽松的货币政策的期望。