最近日本年轻人针对“安保升级法案”做出的举动,令安倍政权始料不及。日本年轻人被称为“新人类”,大都不关心政治等国家大事,对他们的批评一直不绝于耳。但就是这些年轻人,这次站了出来,连续举办反战集会,抗议安倍政府强推“战争立法”。他们高呼“拒绝战争”、“安倍下台”等口号,集会的学生领袖还把安倍政府对70年前战争的反省不足与未来日本发展道路联系起来。

2008年金融危机后,美国政府和美联储利用对市场预期的心理操控,牢牢控制着美元的汇率。通过美联储各种时机恰好的出笼公开和内部消息,以及机构数据的配合,美元和市场基本保持稳定,本来备受争议的QE政策及其退出都变得顺理成章。

中国的金融业正面临巨大变革和挑战,无论是未来的资本市场开放,眼前的利率市场化,银行混合所有制的变革,都证明在金融改革大潮来临之际导入“金融心理学”是何等重要。特别是人民币国际化进入最后一公里关键时刻,重视“金融心理学”的实际应用刻不容缓。

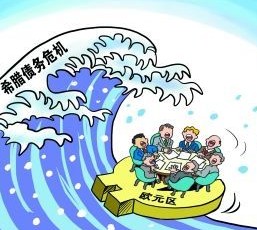

7月5日,在就是否接受债权人“改革换资金”协议草案的全民公决中,希腊选民以压倒性多数票否决了债权人提出的救助方案。但是,这并不意味着希腊一定会退出欧元区,希腊政府更换了财政部长,仍在为留在欧元区做最后努力。在7日举行的欧盟峰会上,希腊并未提出新的债务解决方案。欧元区各国领导人要求希腊政府尽快拿出详尽计划,并将12日作为达成协议最后期限。

近期中国股市的波动不仅吸引了中国亿万民众的关注,也在国际资本市场,甚至民间引发强烈反响。笔者不断接到来自欧洲银行界朋友的询问,焦点几乎都集中在中国将如何应对这次股市“动荡”。因为世界尚未从2008年开始的美国次贷危机的伤害中完全康复,经受不起再一次金融风险,何况是来自中国市场的震荡。在这个关键时刻,市场期待理性和有效的管理措施,而出台“平准基金”应当是众望所归,符合市场绝大多数专家的期待。

7月8日,应俄罗斯联邦总统普京邀请,国家主席习近平抵达乌法,出席金砖国家领导人第七次会晤和上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。这是习近平今年第二次来到俄罗斯,在经历了乌克兰危机、亚投行创始成员国之争以及“一带一路”倡议之后,这次“双峰之旅”难免引人关注。

在越美关系火热的同时,越日关系其实一直在持续的升温,庚欣解释道,日本对于越南有一种特殊感情,一个是越南过去是法国殖民地,日本对于法战地区的文化特点很感兴趣;另外一个是佩服越南当时在战争中,最后打败了美国人,在日本人的这种感情深处有一种微妙的情节,不管左派右派,对越南都有一种特殊的好感。

“金砖四国”概念的提出者、前高盛资产管理部主席吉姆•奥尼尔指出,中国是目前唯一称得上的金砖国家。奥尼尔称,2011年至2020年,他预计金砖国家的平均年增长率为6.6%,低于之前十年的8.5%,而迄今为止,金砖国家的经济增长动能大多来自于中国。他还表示,在金砖国家中,印度的表现最令人感到失望,而投资者对巴西的看法则经历了最为剧烈的变化。

新任欧盟委员会副主席兼欧盟共同外交与安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼(Federica Mogherini)于2015年5月31日在新加坡举行的“香格里拉对话”会议上表示,截至2015年5月底,欧盟在全球有十个“战略伙伴”(strategic partner),其中四个在亚洲,日本、印度、韩国和中国是欧盟在亚洲的战略伙伴。全球治理事关眼下,更关系未来。中欧能否或如何强化处在十字路口的全球治理而成为真正的战略伙伴,则显得十分重要。

谣言,抹黑邱少云、黄继光、董存瑞等先烈的英雄事迹,质疑英雄之声一时间甚嚣尘上。那么,形形色色抹黑英雄的谣言为何能够层数不穷,并利用网络平台愈演愈烈?在当前的形势下,又应当如何在全社会范围内重塑对英雄的信仰体系?对此,光明网记者采访到中国人民解放军国防大学教授戴旭,请他解读抹黑英雄现象背后的深层思想根源。

时下关于救市,坊间议论纷纷,老赵以为只有把脉股民心理方能对症精准救股灾。救股灾就是救信心,救灾救出了股民信心,股市才会安定。各路勤王真金,需朝着一个统一的方向,形成合力,那就是救出股民信心。信心源于心理认知,所以说把脉股民心理方能对症精准救股灾。现今的股民心理是什么呢?股灾如此惨烈,甚至不用精确统计也可以令人信服地表述了:数亿股民,人均数十万元,合计数万亿资金被套。如此惨烈的股灾,体认股民心理也变得简单了。

今天起至周五,习近平主席时隔两月再度赴俄,到乌法出席金砖国家领导人第七次会晤和上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。如果把全球治理比作一把伞,那么这两场峰会关乎金砖国家、上合组织能否成为全球治理的新伞架。乌法双峰会的最大特点,是其将影响未来10年。本次上合峰会将通过《上合组织至2025年发展战略》,为未来10年谋篇布局;金砖国家峰会将通过《金砖国家经济伙伴战略》,着眼于为未来几年经贸合作制定蓝图,打造金砖国家利益共同体。

信心源于心理认知,所以说把脉股民心理方能对症精淮救股灾。现今的股民心理是什么呢?股灾如此惨烈,甚至不用精确统计也可以令人信服地表述了:数亿股民,人均数十万元,合计数万亿资金被套。如此惨烈的股灾,体认股民心理也变得简单了,主要是两点。一是做空的都是坏人,不管经济学家们用什么市场经济大道理来解释。二是日夜地盼政府救市,自己解套。在这样的股民心理下,国家仅仅是砸钱救市的话,结果很可能会成为国家抬高一点股值,逃命股民们就卖出一点,有可能是砸了钱又无力回天,全盘皆输。

伴随世界反法西斯战争的胜利,近代以来西方掠夺和控制世界的进程被逆转,新中国的崛起更让世界呈现出全新的图景。中国必须担当起大国的责任。中国绝不容许新的世界霸权任意扰乱地区和世界和平秩序。那些来自内外的威胁,在时刻提醒我们:“中华民族到了最危险的时候”。

伊朗核问题延续12年悬而未决,成为世纪难题。6月30日,伊核谈判六国(美、英、法、俄、中、德)与伊朗的外交代表再次聚首日内瓦讨论并签订最终协议。谈判结果看似近在咫尺,实则水深莫测。伊朗核问题的背后是美伊关系,美伊关系的背后是错综复杂的中东形势。但是有两个趋势是明显的:首先,美国不会放弃中东的主导权,更不可能退出中东,但必须减负解困,为此,美伊关系已经打开的大门很难再关上。其次,今后不管谁在伊朗执政,民生和经济问题将是伊朗未来的首要问题。伊拉克和阿富汗战争后,伊朗在地缘政治上已经崛起,经济的崛起只是时间问题。而这两种趋势必将对中东未来的地缘政治带来历史性的变化。

最近,多数中国民众关注的是过山车似的股市。而在反腐方面,一场静悄悄但根本性的改革正逐渐展开。上月末政治局集体学习时,中国领导人习近平强调反腐运动中法规制度的重要性。根据习的讲话,18大以来反腐取得巨大成就,但总体形势仍严峻。尽管社会上有些怀疑,但习强调反腐不会停止。目前最重要的是包括相关法规在内的制度建设。此次传递出的信息一清二楚:反腐第一阶段基本过去,许多大“老虎”已被抓。这是巨大成功。大多数中国政府官员如今不敢腐败。

中国国务院4日发布名为《关于积极推进‘互联网+’行动的指导意见》(简称《意见》),强调透过推动互联网由消费领域向生产领域拓展,加速提升产业发展水平,增强各行业创新能力,构筑经济社会发展新优势和新动能。新加坡《联合早报》6日报道称,中国计划在未来十年推动互联网创新技术与平台和十一个经济社会领域深度融合,并提出到2025年,“网络化、智能化、服务化、协同化的‘互联网+’产业生态体系基本完善,‘互联网+’产业新生态初步形成,成为中国经济社会创新发展的驱动力量”。

中国在南亚应有怎样的大国胸襟? 作为一个和中国同时存在竞争和合作关系的大国,印度对中巴和蒙中印缅这两个经济走廊是何态度?如果说印度在中国提出的“一带一路”上态度暧昧,巴基斯坦的态度则更为积极。在印度中日之间高铁的竞争中,可能存在什么误区?大公网对青年学者林民旺、王旭进行了专访,将为我们一一解答这些问题。

中国产业转型升级与互联网金融创新发展这盘大棋尚在布局阶段,参与博弈者已经越来越多,充满悬念也精彩纷呈。近日,网上热议万达和万科携手合作,对此,很多人“万万没想到”。仔细想来,在万达收购快钱实施“互联网+”的轻资产化布局后,万达和万科合作应是基于已有互联网基础的布局深化,这次基于庞大的客户群体和转型需求,双方在轻资产、商业地产、社区服务等方面发展目标基本吻合。因此,二者合作的重点无疑是在“互联网+”布局的轻资产化。

“东方物之所生,西方物之所熟。夫作事者必于东南,收功实者常于西北。”《史记•六国年表》这句话,虽然不能直接套用今天,但喻义颇多:改革开放发端于东南,收获于西北——正如“一带一路”所喻示的;改革开放主要向西方开放,尤其向东南方向开放,但随着美国重返亚太,传统开放模式考验重重,开放重点从东南转至西北,这就是古丝绸之路的终点站——欧洲。