自新冠疫情以来,中美两国迅速从贸易战上升到科技、经济、政治的全面摩擦,意识形态交锋异常激烈。从制裁中兴、华为、TikTok到限制5G、限制中国技术,再到南海、香港等问题,特朗普政府试图在价值观、舆论、金融和战略安全等领域挑起全面竞争。美国为什么频频将矛头对准中国?中美关系是否会陷入新的冷战?中美两个大国是否会陷入所谓的修昔底德陷阱?中国是否又应当主动出击?就诸多核心重要话题,凤凰网《风向》栏目联合中国人民大学重阳金融研究院共同举办“中美关系如何走出困局”讨论会,与北京大学国际关系学院教授、北京大学美国研究中心主任王勇展开深入对话。

8月29日以来,中印边境再度出现紧张态势。印度特种部队在班公湖南岸、热钦山口附近非法越线占控,对中方进行“公然挑衅”,严重破坏中印边境地区和平稳定。印度国防部甚至还骄傲地宣称自己是“先发制人”的。印度如此冒险主义、“出尔反尔、背信弃义”的做法,遭到了中方的坚决反对。

人大重阳与今日头条合作栏目《重头说起》新一期来袭,让我们看看中国人民大学重阳金融研究院高级研究员周戎老师关于恐怖主义又讲了哪些?本期先导片可直接观看, 正式视频请点击图片前往今日头条观看,本视频为今日头条独家内容。

近日经济学家圈采访了刚刚参加完经济社会领域专家座谈会的,中国人民大学副校长刘元春。以下是采访实录。

保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转……继“六稳”之后,中央首次提出“六保”,再一次明确了全力稳住经济基本盘的坚定决心。那么,资本市场如何推动“六稳六保”?有哪些重点工作要做?带着这些问题,本刊记者采访了中国人民大学重阳金融研究院产业研究部副主任、研究员卞永祖。

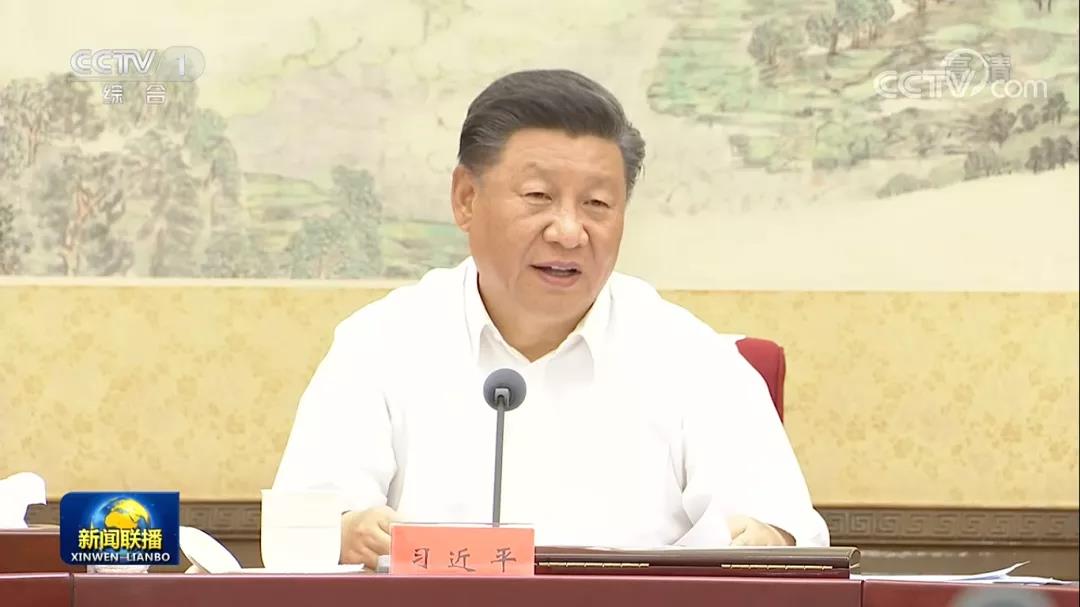

《习近平谈治国理政》第三卷是充分反映党的十九大以来习近平总书记领导全党全国各族人民攻坚克难、砥砺前行伟大实践的最新教材,是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、推动工作的最新教材,是我们党不忘初心、牢记使命、团结带领人民创造更加幸福美好生活的最新教材,是为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的最新教材。学习《习近平谈治国理政》第三卷,重在把握党的十九大以来习近平总书记在领导推进新时代治国理政的实践中提出的具有原创性、时代性、指导性的重大思想观点。中华民族伟大复兴的战略全局是《习近平谈治国理政》第三卷的着眼点,是贯穿于全部19个专题的红线。对于中国特色社会主义道路、中国共产党领导、制度建设、防范风险等战略全局中最基本、最紧要的问题,我们尤其要认真学习和深刻把握。

不良贷处置高峰到来,该如何应对?地方银行并购重组加速,与不良贷款率上升关联度是否很大?盘活不良贷有何良方?近日,《时代财经》记者专访了IMI学术委员、中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军从多个层面解答上述问题。并购是银行处置不良贷的一种方式,但是国内不良资产处理市场欠成熟,明年3月底不良贷款会充分暴露。

7月份以来,与疫情加剧可能带来的经济下行后果相反,美国若干经济指标持续回升。8月21日公布的美国8月份玛吉特综合PMI指数初值为54.7,远高于7月份的50.0,超过疫情暴发前2020年1月份高点。其中制造业和服务业指数分别为53.6(7月份为51.3)和54.8(7月份49.6)。一个突出亮点是7月份新建住宅销售量环比增加24.7%。据《华尔街日报》最近对经济学家们的调查,三季度GDP将环比增长18.3%,高于国会预算局7月份估计的17%。

8月24日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中南海主持召开经济社会领域专家座谈会并发表重要讲话。他强调,“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,我国将进入新发展阶段。凡事预则立,不预则废。我们要着眼长远、把握大势,开门问策、集思广益,研究新情况、作出新规划。

8月24日,刘鹤副总理在创业板改革并试点注册制首批企业上市仪式上书面致辞,再次强调资本市场要坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针,并指出,三者之间是统一的、有机联系的整体。证监会主席易会满对“九字方针”内涵和逻辑关系作出了全面阐释。我们认为,“九字方针”是落实资本市场服务实体经济高质量发展的路径指引,也是提高资本市场自身质量、不断优化市场生态的重要遵循。

由中国证券报社主办,主题为“新机 新局 新使命”的“2020金牛资产管理论坛”于22日在上海隆重举行。重阳投资总裁王庆受邀发表了题为《疫情后的宏观经济与资本市场:“新共识”与“反共识”》的主题演讲。以下为演讲全文实录。

我国已进入高质量发展阶段,发展具有多方面优势和条件,同时发展不平衡不充分问题仍然突出。要深刻认识我国社会主要矛盾发展变化带来的新特征新要求,增强机遇意识和风险意识。推动经济高质量发展,要着力推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,增强经济竞争力、创新力、抗风险能力。中国人民大学重阳金融研究院助理院长贾晋京围绕经济高质量发展面临的新形势、新使命、新要求三个方面,系统地阐述了如何助推经济高质量发展。

疫情冲击之下,全球经济持续衰退,国际形势日趋复杂。面对诸多不确定性,中国如何保持经济的可持续增长?

自1978年改革开放以来,中国经济取得了长足进展,中国人民生活水平大幅度提高,这些都是中国经济具有极强韧性的基础。在新冠肺炎疫情期间,中国继续高举改革开放的大旗,继续深入融入全球经济、贸易和金融事务,为助力全球经济复苏提供了重要支持。

当地时间8月13日美国总统特朗普与以色列总理内塔尼亚胡、阿联酋阿布扎比王储穆罕默德三方通话后达成协议,以色列与阿拉伯联合酋长国同意实现关系正常化。

在全球疫情、贸易纷争前景未明的当下,内循环备受企业界关注。近日,《中国经营报》记者专访了中国人民大学教授、博士生导师、中国资本市场研究院联席院长赵锡军,从多个层面解答上述问题。

8月9日,由南方财经全媒体旗下《21世纪经济报道》主办、上海浦东发展银行联合主办的2020年中国资产管理年会隆重举行。

快餐之所以出现,其背景通常被表述为:“随着人们生活节奏越来越快,对快餐的需求越来越强烈”。美国外出就餐的不断增加和二战后妇女参加劳动力持续增高有关,男女都参加工作后,即使生活在小镇上的人们也没有条件回家吃饭了。

由于美国应对疫情不力带来灾难性后果,其现在面临大萧条以来最为快速且最严重的经济衰退。这次经济衰退的速度,远比2008年国际金融危机后的速度快得多,有可能导致国际上反美经济力量关系发生重大转变。事实上,这正是IMF等国际组织预测的将会发生的剧情,美国政治当权派对此事实亦是心知肚明。

入空前萧条。有民调显示,七成以上的美国民众认为其国家发展方向已大错特错。