本文刊于12月30日“严复翰墨馆”微信公众号。

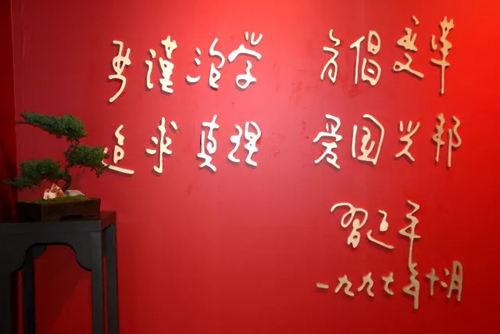

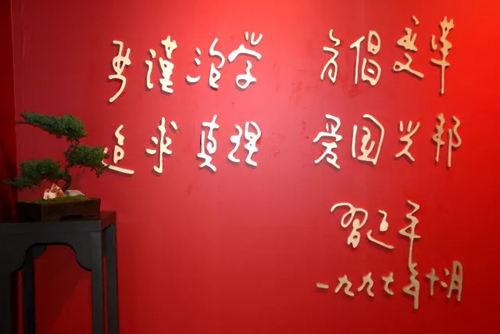

2017年12月28日下午,“科学与爱国——严复思想今探”研讨会在故宫建福宫举行。本次研讨会由福建博物院与福州市严复翰墨馆联合主办。1997年12月,福建省举办“严复与中国近代化学术研讨会”,时任福建省委副书记的习近平同志曾为严复题词“严谨治学,首倡变革,追求真理,爱国兴邦”。2001年11月,时任福建省省长的习近平主编了《科学与爱国——严复思想新探》,并写了900多字的序言。序言中写到:“严复的这些译著和评论,在当时因循守旧、固步自封的清王朝统治下的旧中国思想界,宛如巨石投入深潭死水,产生了极为深刻的影响。时至今日,严复的科学与爱国思想仍不过时。”

今年适逢习总书记为严复题词20周年。在故宫建福宫举办这样的一场研讨会可谓意义非凡。在福建博物院与福州市严复翰墨馆的牵头组织下,来自于中国社会科学院、北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学、中国科学院大学等著名高校的严复思想研究领域的专家学者,以及数位著名书法家、书法理论家、杂志社总编辑齐聚一堂,就严复科学与爱国思想对当今社会发展、学术研究的启示展开探讨。

本次会议的举办地点建福宫具有重要意义。今年11月8日晚,正是在这里,习近平总书记为特朗普总统举办了隆重的晚宴。

乾隆皇帝曾将他最钟爱的珍奇文物收藏于此,并经常在花园内写诗赏画,而如今,这里被用作接待各国高级贵宾、举办文博学术交流活动的重要场所。

与会专家学者合影

会议现场座无虚席

严复翰墨馆特整理出专家学者们的发言精华(排名不分先后)

福建博物院院长吴志跃担任主持人

严复是福建走出的中国近代卓越的启蒙思想家、教育家和翻译家。他一生爱国忧民,以非凡的见识引进新的世界观和方法论,梦想振兴民族和国家。在民族危亡之际,严复以其非凡的见识和勇气,通过兴办教育、编写译著等实践探索,敲响救亡警钟、传播先进思想,为中国搭建起新的社会价值观体系,开启了近代中国改革与发展的新方向。

福建省文物局局长傅柒生开场致辞

严复是启蒙思想家,也是中国现代化转型之际第一个伟大的翻译家。严复了解西方文明,又关心中国人的生活和国家命运,因而他的翻译不是盲目的,更不是仅凭个人趣味而翻译。他有选择地向国人系统介绍西方现代思想和学说,给国人带来新的知识、新的思想和新的价值观念,以便实现他所提出的“鼓民力、开民智、新民德”的目标,改变中国人的社会生活。而在本次严复书法特展中,这些不朽的思想也将在这毫素之间重放光芒。

严复翰墨馆副馆长陈初越担任学术主持人

严复曾主张将“忠孝节义”四端视为中华民族之特性,认为应以此为“立国精神”,广布学校民间,让人民传诵讲习。他临终在寓所手书遗嘱第一条是:“须知中国不灭,旧法可损益,必不可叛。”这位老校长的精神视野,其实是较后来新文化运动诸公更为通情达理与睿智深厚的。

“非新无以为进,非旧无以为守。”(严复语)随着时代演进,我们会愈来愈发觉,这位北大老校长当初被嘲为落后与陈腐的地方,往往是源于他内心深切、忠厚的家国之爱与人类之爱。

清华大学马克思主义学院教授、

《科学与爱国——严复思想新探》编委

王宪明如是说

从19世纪初开始,两广总督阮元等编《畴人传》,已开始注意技术问题,洋务运动期间曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等更是把坚船利炮当成求强求富的工具。但是,严复更进一步,从学理上阐明了科学是近代中国立国的基础。从此以后,科学立国、科学兴国成为近代以来中华民族最大的梦想之一。

北京大学历史系教授

欧阳哲生如是说

严复对中国近代思想的主要贡献有三:一是1895春严复在天津《直报》发表《论世变之亟》《原强》《辟韩之》巜救亡决论》,率先发出维新变革的呼喊,提出一套救亡图存的改革理论和方案。二是翻译《天演论》《群己权界论》《社会通诠》《群学肄言》《原富》《法意》《穆勒名学》《名学浅说》八部西方名著,推出一个不同于传统学术的西学世界。三是推动中国参加欧战,对德宣战,率先批评欧战暴露的资本主义文明弊端。从中国的现代化事业发展来看,从中国走向世界的视角来看,如果只有康有为,而没有严复,中国近代思想可能会沿着“推陈出新”的传统路子继续走下去;正因为有了严复,中国近代思想就会真正翻开新的一页。

北京大学历史学系教授、

中外关系史研究所所长

王晓秋如是说

严复老校长对北大贡献巨大。严复是1912年5月京师大学堂改名为北京大学后的第一任校长。他上任后首先千方百计解决北大经费困难,保证学校开学和教师工资。面对教育部停办北大之议,严复据理力争,並提出改革之建。在严复和北大师生抗争下终于取消停办之议。尽管严复任职时间不长,但他为维护北大生存发展而作出的努力和贡献,是永远值得我们纪念和缅怀的。

中国社会科学院文学所所长

陆建德如是说

清末民初的文化反省和翻译事业揭开了中国现代化的序幕,严复的功绩再怎么说也不算为过。不久前我出了一本小书《海潮大声起木铎》,严复是主要讨论的人物之一。他在辛亥后反对直线型思维模式,对梁启超在护国战争前后的言行尤多批评。他认为历史的发展是渐进式的,非直线的;曲折的道路是多方面对话、协商的结果,参与者竞争中有合作,能从持不同意见者的角度思考问题,有所坚持,有所放弃。他在评王安石时指出,支持王变法的人未必都是君子,反对者不一定是小人。这种宽容待人的态度非常难得。在国势衰微的年代,他主张强大的中央政府,对外部势力的干涉尤其敏感,在辛亥年之后的十几年里发出不同凡响的声音。可惜在相当长一段时间,他的思想被边缘化了,现在值得我们重新评说。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长

王文如是说

严复先生是中国近代史上极其重要的教育家、思想家,先生的“救亡图存、爱国忧民、开放包容、睁眼看世界”的思想非常值得智库学者倡导和学习。另外,严复先生翻译的《天演论》,系统的介绍了西方政治经济,是我国思想文化制度的先驱者。他运用“物竞天择,适者生存”,“优胜劣汰”等进步观点,服务于当时中国的社会需要,对中国近代资产阶级革命的兴起及发展产生了巨大的影响,同时,对我们今天的改革开放,完善和发展社会主义制度仍有一定的现实作用。

中国科学院大学人文学院教授王扬宗如是说

严复译书之前,江南制造局翻译馆和总税务司署分别翻译刊行了赫胥黎的《格致小引》和《格致总学启蒙》,但由于翻译的删略或翻译表达的词不达意,赫胥黎其人其学都没有引起国人的注意。严复深受英国维多利亚时代科学观的影响,在翻译《天演论》和撰著《救亡决论》等文章时将赫胥黎等人的科学观介绍给国人,柏捷特(Walter Bagehot Walter)的《格致治平相关论》(Physics and Politics)给予严复深刻的影响。釐清严复科学观的来源对于我们认识严复思想的特征是很有必要的。

《人民中国》杂志社总编辑王众一如是说

严复是一位传统文化的扬弃者、现代文化的启蒙者、走向世界的先驱者。百年沧桑,且看河东河西;一阳来复,梦想照进现实。今天重新发现这位中国现代文化源代码式的人物对历史,对未来的深刻洞察,对于我们温故创新,把握天下大势裨益极大。

中国社会科学院近代史研究所研究员

雷颐如是说

中国近代思想史最重要的一个变化是国家观念的变化。就是从从前的皇权神授这种所谓身份型的国家观转到了以契约论为基础的国家观念。

在这个转变过程中,严复起了最重要的作用。因为我们知道,契约论国家观最重要的基础是强调个人权利,把个人权利观念引入到中国的政治观念或者国家话语中,这是严复最大的贡献。

同时严复还有非常重要的一点是他对传统文化进行了激烈深刻的批判,但同时又非常热爱传统文化。这两者在他身上并存。而我们在追求现代化的过程中,一方面要批判抛弃传统中的某些东西,一方面又不能抛弃我们的传统,这是近代以来所有的后发国家在现代化过程中都会面临着一种课题。这是严复给我们的深刻启发。

首都师范大学教授

叶培贵如是说

由严复先生的书法出发来观照书法史,可以看到两个现象。

现象一:从宋到清,有过两次“边缘—中心”的转变,一次是宋代,文人士大夫把普通书写者的画工边缘化,使文人书法成为中心;一次是明清尤其是清,职业书画家逐渐占据书画舞台,传统文人书画有被边缘化的趋势,原来以士大夫为中心的局面被改变了。

现象二:清末以来,不少思想先驱,除康有为等少数人之外,像严复等人,有一个突出特点——思想新、书画旧。

这两个现象,引起一个思考:宋人以书画为馀事,强调向内,求内涵(学养、人品)在笔墨中的寄托,这是“古之学者为己”式的追求;而明清以来的职业化的书画家的追求,则可以用郑板桥的话——世人好奇——来概括,职业特点要求他向外,在笔墨上、视觉上找到打动世人的方法,这或许可以说是“今之学者为人”。严复先生的书法,无疑属于前者。这两种,哪一种是更根本的中国书法的精神?或者说,我们需不需要对一定程度上有所忽略了的前一种重新给予关注?当下强调弘扬民族文化、讲好中国故事,我觉得,需要深入研究古代书画的这些现象,以使我们能够讲出真正符合中国精神的中国故事,而不至于偏颇。这是严复先生书法带给我的思考。

《中国书法》杂志社编辑部主任

朱中原如是说

严复书法是在晚清民国中国文人士人传统处于末端时期的一个重要体现。严复对待书法的心理看起来是非常矛盾的,他既没有把书法太当回事,但另一方面,他又非常把书法当回事。他的书法临摹与创作,就是他士人情怀的表达。研究严复书法,是对当代中国书法职业化生态的一种观照和反思。

《收藏家》杂志编辑部主任

唐吟方如是说

岁末,故宫延禧宫的严复翰墨展,是一个令人意想不到的展览。展览提供的墨迹,有益于我们观察游心于翰墨的严复另一面,精于临池,“二王”、“书谱”、“兰亭”、东坡、鲁直等等,都在他取法的范畴。我们注意严复给子女的一封信里,谈到对“西昆”体的态度,主张:“用老杜之,转益多师,何必专取一家,悬之后禁耶?”严复的这个立场在书法里头也有清晰地反映。墨迹为勾勒的“翰墨人生”的严复,与思想家一样,值得我们礼敬。他给子女、侄子辈书信中提到的“烦嘱代愚买日本信纸十卷,但要质洁理细。”与“图章,已缄金?伯,肯能为刻三方。俟得回信,即当即付石与之。”可见其书写外的兴致与讲究,俱证高致。信中提金鞏伯,即是民国时期“京派”的领袖人物金城,也就是王世襄的舅舅。

九年有正”总编辑

冯威

没想到严复的字写得如此之好。特别是他的草书,融孙过庭的书谱和王羲之的十七帖于一体,大小如意,与当时的专业书家相比并不逊色。可见他的传统文化修养之深。

复旦大学中国研究院院长助理陈康令如是说

严复老校长的铜像坐落在我们复旦大学图书馆中,经常有师生瞻仰。尽管严复先生一生引进西学,批判旧制度,但他仍非常重视优秀的中华传统价值理念,这对我们建构中国话语有很大启发。我在《礼和天下:传统东亚秩序的长稳定》一书中,便尝试将东方天下礼与西方国际法进行比较分析,努力探索全球治理的中国智慧。

青年学人

谷卿如是说

严复的书法我以前注意过,但看的不多,印象不深,这次展览集中拜观,深为佩服,临帖墨迹尤其精彩,足证严书由书谱、北海、平原以及褚、苏中获益最多。在帖学式微的时代,严复仍然坚守精英主义和古典美学,并未顺势接受碑学,一个为我们打开新视野新世界的新式人物,笔墨却如此“陈旧”如此传统,真可谓“旧学邃密、新知深沉”之典型。严复曾在我的母校之前身安徽高等学堂任监督,可惜当时地方之间、地方内部各个派系之间的分歧极大,一些势力策动学潮,让严复被迫离开安庆,去职赴沪,他制定的各项有关教育改革的措施也没能得到落实和执行,这不能不说是安徽近代教育史的一个遗憾。

福建师范大学文学院副教授

张家壮如是说

严复的书法实践是与其书学思想之推尊晋唐并行不悖的,正是一贯地以颜书为骨架,结体外拓,以王羲之、孙过庭为血脉,笔调流利;一贯地神澄气定,从容俊雅,始终都是一种极斯文的书写。在当时风云诡谲、变幻莫测的历史情境下,严复书法的这种风韵态度,就好比浊世中的翩翩佳公子,使人想见其人的磊磊风骨,而对之神往不已。

福建工程学院马克思主义学院副教授

郑舒翔

我们今天纪念严复先生,就是希望每一位中国人要有文化自觉,要有主动担当,多些家国情怀,做个大写的人,做个正直的人。

福州市严复翰墨馆馆长

郑志宇如是说

十余年前,偶然的机会,我收藏到了第一幅严复书法,从此便一发不可收拾,深深地爱上了严复翰墨,以及背后所渗透出的严复思想与精神。从那以后,我从世界各地收来了严复近300幅真迹。万分荣幸地,这次有机会带着严复墨宝真迹来到故宫这座文化殿堂,与世人们分享。

引进西学第一人、创立近代译学理论第一人、倡导全民素质教育第一人、翻译讲授西方逻辑学第一人、倡导著作权和版权保护第一人……在这位启蒙思想家身上,有太多闪光点值得我们后人去学习、去传承。

严复翰墨馆开馆4余年来,我带领我的团队,倾注了全部心血,将保护、传承、发扬严复文化遗产作为自己的事业,并得到了各级政府和社会大众的广泛支持,开展了一系列传统文化教育、爱国主义教育、学术研讨、学术讲座、文化展览、文化交流、文化旅游、文创开发等活动。(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳,微信公众号:rdcy2013)