发布时间:2018-06-19 作者: 姚乐

6月12日下午,“全球治理视角下的南极与中国”研讨会暨《新时代中国的南极战略:基于实地调研的思考与建议》报告发布会在中国人民大学重阳金融研究院举行,会议发布了首份中国南极战略相关研究报告。报告指出,不仅我国在南极旅游相关领域的法律法规几乎还是一片空白,整个南极治理体系中也缺乏规范南极旅游的相关机制。当前该领域内的国际规则和规范,基本全部照搬IAATO的相关规程,为此南极治理体系已经饱受质疑。

【编者按】6月12日下午,“全球治理视角下的南极与中国”研讨会暨《新时代中国的南极战略:基于实地调研的思考与建议》报告发布会在中国人民大学重阳金融研究院举行,会议发布了首份中国南极战略相关研究报告。中国人民大学副校长、人大重阳执行理事刘元春,南极研究科学委员会(SCAR)前副主席、自然资源部司长张占海,《中国人民大学学报》编审、教授林坚,中国现代国际关系研究院海洋战略研究所副研究员张欣波,北京大学博士后王婉潞,前中国南北极科考队员、A21亚太区市场总监刘富彬,某旅游集团极地探险事业部总经理张雷、人大重阳高级研究员董希淼等嘉宾出席报告发布会并参与了学术研讨。人大重阳将参会嘉宾的核心观点加以整理成文,刊于人民网、观察者网等多家媒体。

6月,对于中国的南极事业而言,是个值得纪念的月份。1984年6月,国家海洋局、南极委、国家科委、海军和外交部联合向国务院和中央军委提交的《关于中国首次组队进行南大洋和南极洲考察的请示》正式获得批准,由此开启了中国正式开展南极科学考察的历程。34年后的今天,中国的南极事业取得了长足进步和辉煌成就,然而,由于中国加入南极条约体系较晚,参与南极治理能力较弱,缺少体系内影响力和话语,远远无法满足中国发展的战略需求。因此,站在新的历史起点上,中国需要催生全新的“南极观”,用全球治理的视角思考中国、南极与世界的关系,以及深入参与南极治理之于中国的重大战略意义。

南极:人类命运共同体的最佳践行地

近年来尤其是2015年以来,中国对全球治理议题的重视程度越来越高,其背后反映了中国与世界关系正在发生的根本性变化:中国从全球治理体系的局外人,逐渐变成融入者和学习者,现在正在变成改革者乃至引领者。在此进程中,中国逐渐形成了具有自身特色的新型全球治理观念,试图超越传统国际政治的丛林法则、零和博弈、地缘竞争等固有思维,推动建立一种更加开放、普惠、包容、平等的新型全球治理体系。

在此理念指引下,中国提出了“一带一路”、构建人类命运共同体等倡议。虽然南极的法律地位目前仍存在争议,但南极是地球最后的处女地,关乎全人类的福祉,是“人类命运共同体”的最佳践行地之一。

未来,全球公域治理一定会成为全球治理体系的重大核心议题。极地、深海、外层空间和网络空间这四大全球公域,以往人类活动鲜有涉足,但在将来,人、国家、国际组织等各类行为体在这些领域内的互动将变得日益复杂,而这些领域尚未建立起完善的治理机制。对中国而言,这是难得的历史机遇,深入参与全球公域治理能够赋予中国机会,用新型全球治理理念塑造国际机制和规范。

南极不太平:当前治理体系面临的风险与挑战

当前,南极治理体系存在着若干不稳定因素,也面临着多重风险和挑战。

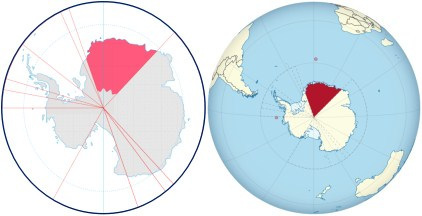

南极条约签订之前的领土主权声索并未被禁止,只是被冻结。1908年,英国宣布对包括南极半岛在内的扇形地块及其水域拥有主权;其后,澳大利亚、新西兰、法国、智利、阿根廷、挪威六国先后对南极提出领土主权要求。到本世纪40年代,上述七国已对83%的南极大陆提出了领土主权要求。美国、前苏联不承认任何国家对南极的领土要求,同时保留他们自己对南极提出领土要求的权利。

虽然条约禁止新的领土主张,但不少国家都蠢蠢欲动,在领土主张方面不断更新着自身诉求。

挪威南极领土主张的新变化:(左)1959,(右)2015

随着1982年《联合国海洋法公约》的实施,部分国家对南极的领土主张从陆地向海洋延伸,目前已有7个国家提交了关于南极外大陆架的划界案,其主张的划界方案彼此冲突。

南极条约允许以和平目的使用军事人员和设施,南极“军事化”的潜在风险切实存在。例如,美国将其南极活动列入了国家安全决策事项,建立了强大的航空网,以后勤保障名义部署军事存在,早在2002年就将南极划入其太平洋战区。当前,南极的军事价值日益受到重视,如情报收集、信息处理、卫星监视、深空探测、卫星通信、生物基因和太空物理等具有现代军事用途的科学技术,都可以在南极找到理想的研究场所或对象。这些研究和设施不仅有助于和平时期的信息搜索和监视,还有助于战时干扰、拦截甚至攻击对手的卫星信号,这对于日益依赖太空卫星系统的现代战争至关重要。因此,部分国家在南极的考察站日趋军民两用化,澳大利亚战略政策研究所所长安东尼•博金(Anthony Bergin)认为,一旦其军民用途发生转换,在未来几十年中,世界主要大国甚至有可能在南极爆发军事冲突。

南极资源商业利用领域扩大化,尤其是南极旅游不断升温,加强南极旅游管理已成当务之急。随着科技手段的不断进步,人类南极活动的类型不断增加、活动范围不断拓展。目前登陆南极的人,早已不局限于科考队员和探险家,越来越多普通游客有了更多机会一睹南极风采。2017年夏季,南极洲接待了近4.4万游客,而在1995或1996年的同一时期,游客数仅为9000人。中国近年来赴南极旅游人数增长速度很快,已经成为南极旅游第二大客源国。

图片来源:IAATO官网

然而,不仅我国在南极旅游相关领域的法律法规几乎还是一片空白,整个南极治理体系中也缺乏规范南极旅游的相关机制。当前该领域内的国际规则和规范,基本全部照搬IAATO的相关规程,为此南极治理体系已经饱受质疑。

南极如何治理:考验中国的大国智慧和担当

未来,经略南极需要中国充分发挥自身独特优势,为南极治理贡献更多公共产品。当前,南极治理所面临的风险和挑战,实际上是现今全球治理体系面临困境的缩影。作为新型大国,中国需要超脱既有的对抗的、等级森严的治理逻辑,在共商、共建、共享理念指引下,推动南极治理体系向着更合理高效、更开放公平的方向发展。

面对南极资源商业化利用规模扩大这一趋势,中国一方面需要加强国内相关领域法律法规的完善,对科考、旅游等人类活动进行细致地规范,对中国企业进入南极旅游产业进行方向正确的引导,将人类对南极生态环境的影响降到最低,同时也从制度层面为中国公民在南极的生命财产安全提供保障;另一方面,中国更应该在国际层面上尽早推动南极条约体系中关于南极旅游管理机制的建立,通过完善南极条约体系维护其稳定。

此外,中国需要完善内部治理机制,提升参与能力和水平。建立更高职级的具备跨部门协调动员能力的南极事务管理机构势在必行。长期以来,我国主要的南极活动都向国家海洋局报备,但由于旅行社归中国国家旅游局而非海洋局管理,海洋局对国内南极旅游从业者无管理权限。类似这样的现象在南极事务的其他方面也广泛存在,由此,体制机制革新是提升中国参与南极治理能力的重要环节。

提升南极治理参与能力的核心在于人才培养。南极治理人才,一类是具备高水平专业知识和素养的专家型人才,另一类是同时具备专业素养和良好语言能力、跨文化沟通交流能力及管理能力的复合型人才。培养出更多这样的人才,并使他们有机会进入南极治理相关国际组织任职、担任科研带头人或管理层领导职务,对提升中国在南极治理领域内的制度性话语权意义深远。(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳,微信公众号:rdcy2013)