发布时间:2016-05-06 作者: 王文

当前,中国特色新型智库建设迎来了最好的时代。中国“智库热”是中国政治民主化、决策透明化的产物,也是国家实力需要更多智力支持的必然结果。中国古代没有“智库”或“思想库”作为一个拥有数千年文明的大国,中国决策者有重视智者和谋士的政治文化传统,具有“智库”或者“思想库”特点的组织团体、制度安排也不断涌现。

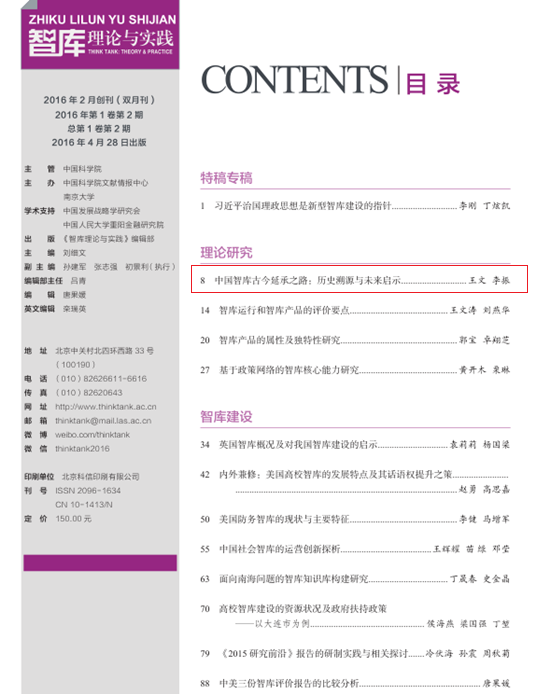

作者王文系中国人民大学重阳金融学院执行院长,作者李振系中国人民大学重阳金融研究院助理研究员。本文刊于2016年第2期《智库理论与实践》。

当前,中国特色新型智库建设迎来了最好的时代。中国“智库热”是中国政治民主化、决策透明化的产物,也是国家实力需要更多智力支持的必然结果。中国古代没有“智库”或“思想库”(ThinkTank)的说法,但作为一个拥有数千年文明的大国,中国决策者有重视智者和谋士的政治文化传统,具有“智库”或者“思想库”特点的组织团体、制度安排也不断涌现。此前,有学者对中国智库的历史渊源进行了初步阐述,本文更为系统地对中国历史上传统智囊进行考察,剖析传统智库制度演变,最后得出了对当前中国特色新型智库建设的几点启示。

1古代传统智囊的历史考察

智囊,亦称为“谋士”“智士”“策士”“计臣”“门客”“幕僚”“幕友”“师爷”“权变之士”等,特指富有谋略、专门出谋划策的人。智囊一词在古籍中早有记载,例如,战国时秦国的樗里子、西汉时的晁错、三国时期曹魏的桓范均被当世或后人称为“智囊”。《史记·樗里子甘茂列传》记载:“樗里子滑稽多智,秦人号曰‘智囊’。”《史记·袁盎晁错列传》有言:“以其辩得幸太子,太子家号曰‘智囊’。”南朝裴松之在注《三国志》时引用的干宝《晋书》也有“桓范出赴爽,宣王谓蒋济曰:‘智囊往矣!’”的记载。唐朝的颜师古注释道:“言其一身所有皆是智算,若囊囊之盛物也。”这些著述都说明了智囊的内在含义和特点,即“以智辅政、以智启民”[1]。

在中国历朝历代,贤明的帝王身边总是站着名扬后世的智囊谋士,尤其是在社会发生剧烈动荡和变革之时,统治者们更加重视发挥智囊的作用。这些辅佐君王、匡时济世之贤才,活跃在社会变革、军事斗争乃至政权更迭之中,为维护帝国统治、推动社会发展,发挥了至关重要的作用。孔子的八世孙孔鲋曾如此评价:“天下诸侯方欲力争,竞招英雄,以自辅翼。得士则昌,失士则亡”(《孔丛子·居卫》)。从某种程度上看,中国优秀智囊的此起彼伏、代际相传,是中华民族能够长期抵御外敌人侵,并使文化在本土生生不息的重要原因。司马迁曾在《史记》中数次高度评价智囊:“齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也”(《史记·管晏列传》);“秦用由余谋伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎”(《史记·秦本纪》);“当是时,吴以伍子胥、孙武之谋,西破强楚,北威齐晋,南服越人”(《史记·伍子胥列传》)。随着人类社会的向前发展和中央集权制度的不断加强,“作为决策者‘外脑’的智囊集团以不可阻遏的势头,日益发展和兴盛起来”[2],而且发挥着越来越重要的作用。

当然,君主选择辅助自己治理国家的智囊也是有标准的。《曾子》有云:“用师者王,用友者霸,用徒者亡。”师者,“学无前后,达者为师”,意指比自己能力强的人;友者,物以类聚,能力相当;徒者,从师学艺,能力弱于师。统治者们往往选用在某些方面比自己能力强的智囊。例如,汉高祖刘邦曾问群臣:“吾何以得天下?”群臣回答皆不得要领。刘邦遂说:“夫运筹策帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也”(《史记·高祖本纪》)。

另外,在中国历史上还有一类特殊的“智囊”,他们几乎很少依附于或从属于任何组织机构,而是以个人形式,或坚持“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”(《孟子·公孙丑下》)的宗旨,最具代表性的是孟子、墨子等人,他们以宣传自身的政治社会理想或主张为目的,想让决策者依据自己的理念进行决策;或秉承“安有说人主不能出其金玉锦绣、取卿相之尊者乎”(刘向《战国策·秦策一》)的信念,“一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师”(刘勰《文心雕龙》),参与或者影响决策者的重大决策。最知名的莫过于各个时代的纵横家,比如,战国的苏秦、张仪、公孙衍、鲁仲连,秦汉之交的蒯通,清末民初的王阊运、杨度。据《孟子·滕文公》的记载,孟子的弟子景春就曾感叹:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

除了古代君王决策者广泛招募智囊人物组建智囊集团外,许多担负重大任务的政府要员也试图组建幕僚团。清人黄潜有言:“古人凡当一方面者,无不妙选幕僚,其作用有二,一则如今所谓专家治事;一则罗致有声名气节能力之才人,资其见识以救匡疏失,丰其俸养,勿使去而为患。即论历代开府用人,其意义何莫非如是。”(《花随人圣庵摭忆》)在治世兴邦之际,智囊辅佐主官提供参谋咨询,弥补了主官治理经验和个人才干的不足;在乱世危难之时,智囊发挥出谋划策、匡时济世的作用,成为危难之后治理国家的官员重要来源。典型例子如战国“四公子”的门客和晚清名臣曾国藩的幕府。

中国古代智囊凭借自身才干,在群雄争霸、政权更迭、稳定时局、变法改革之时,为少数统治者以及各级决策者出谋划策,以实现治国安邦、强兵富民的目的。然而,传统智囊有其时代局限性,要依附于帝王或延请自己的朝廷要员。古人尤其是读书人、士大夫都有着“习得文武艺,货与帝王家”“了却君王天下事,赢得生前身后名”的观念,这也导致古代智囊具有极强的依附性,具有较少的独立性。同时,汇聚在统治者周围的智囊,往往不能形成一个有组织的智囊团,只是根据个人生活经验和推理提供建议,而且影响决策的能力也受到专制制度、决策者素质、个人素质以及与决策者关系的制约。此外,古代”智囊”所参与决策分析的范围较为局限,通常集中于社会科学领域,尤其是政治军事领域。

2古代传统智库的制度演变

随着中国古代国家的产生以及中央集权制度的建立,夏商家臣、两周命士、春秋战国门客、三国谋臣策士、两晋清谈名士、明清师爷与幕友,依次登上历史舞台。除了决策者非正式地、自发地网罗门客、幕僚、师爷、谋士、策士等来为自己的决策提供帮助之外,在中国历史上也出现了一些国家专门设置的智囊机构或制度。

2.1先秦“尊老制度”是古代智库雏形的起点

先秦时期,古代统治者将尊老养老纳人礼仪制度之中,设三老五更之位,帝王以父兄之礼养之,成为中国古代智库形态的雏形。《荀子·赋篇》言:”养老长幼,持之而后存。”老人的智慧能否应用于治理国家,事关国家存亡。所以,”尊老养老应是国家统治者的重要国策”[3]。早在虞舜时期[4],中国已经出现比较完备的尊老养老制度,睿智有经验的退休官员安排在学宫,为君主提供建议或教育学生。《礼记?王制》载:“有虞氏养国老于上庠,养庶老于下庠。夏后氏养国老于东序,养庶老于西序。殷人养国老于右学,养庶老于左学。周人养国老于东胶,养庶老于虞庠,虞庠在国之西郊。”庠、序、学、胶均为学宫名,老人在颐养天年的同时,利用丰富的知识和阅历,教育培养年青一代,为治理国家出谋划策。由此观之,在先秦时期,中国古代的尊老养老的礼仪制度,已经出现了智库的某些特点。

此后,秦置乡二老,“十亭一乡,乡有二老三老掌教化……皆秦制也”(《汉书·百官公卿表》)。汉增置县三老。《汉书·高帝纪上》载:“举民年五十以上,有修行,能帅众为善,置以为三老,乡一人。择乡三老一人为县三老,与县令、丞、尉以事相教,复勿徭戍。以十月赐酒肉。”三老为民师左右乡党舆论,也掌教化宣传国家法令礼法,已经具备现代智库制度的基本特点。

2.2春秋战国“养士制度”孕育最早的古代智库

春秋战国时期,诸侯群雄纷争,各国混战不休。随着新兴地主阶级力量的壮大,各诸侯国先后变法,以求富国强兵、雄霸中原。各国诸侯纷纷招贤纳士,聘养食客,“春秋年间有所谓‘士’的一种阶层出现”,大多为卿大夫的家臣。战国以后,以纵横家为代表的游说之士应运而生,逐渐成为封建统治阶级中知识分子的通称。“春秋末战国初,养士制度风靡一时,养士的数量大大增加。”[6]“当是时,魏有信陵君,楚有春申君,赵有平原君,齐有孟尝君,皆下士,喜宾客以相倾”(《史记·吕不韦传》)。战国“四君子”都以“养士”名显于世,各有门客数千人。这些怀才之士挟术怀策而奔走四方,“连横合纵”,在历史上留下了不可磨灭的印记。

值得注意的是,战国百家争鸣的学术文化中心一稷下学宫,是中国古代最早的智库机构。出于富国强兵、巩固统治的实际政治需要,“齐桓公(田午)立稷下之宫,设大夫之号,招致贤人尊宠之”(徐干《中论·亡国》),绵延一百五十余年。稷下学宫的学风有两个显著特点,“一是将学术与政治分开,二是允许不同学派各自立说,互不相妨”[7]。稷下先生探讨治国安邦之道,“不治而议论”(《史记·田敬仲完世家》),“各著书言治乱之事,以干世主”(《史记·孟荀列传》)。因此,稷下学宫既是学术研究机构,又是政治顾问团体,可以看成是有资料记载的中国最早的决策咨询机构之一。

2.3秦以降“谏议制度”是古代智库的典型代表

秦朝结束了春秋战国诸侯分裂割据的局面,建立了中国历史上第一个中央集权制的大统一封建王朝,形成了三公九卿为代表的封建中央官制体系,自此“命官之权悉操于上”[8]。为匡正君主,谏浄得失,秦朝初置谏议大夫,负谏议之责,标志着谏议制度得以形成。汉承秦制,谏议制度得以传承。秦汉御史大夫位列三公,实际上是君主的高级智囊,负有谏止或规劝之责。随着专制集权制度的确立和加强,谏议制度逐渐得到发展和完备。魏晋南北朝时期,晋朝设门下省,负责谏议诸事,驳正违失,与尚书省、中书省并称为“三省”。唐宋时期,职官设置日趋完备,谏官职权日渐提高。隋唐仍设三省制,门下省有“封驳”之权,即君主下达诏令有误,可退还皇帝,请另颁诏令。宋代专设独立的谏议机构“谏院”,可匡正时弊,弹劾百官。随着中央集权制达到顶峰,元明清三朝谏议制度逐渐衰落。作为中国古代政治体制的重要安排,谏议制度“在本质上体现了民主决策的部分特性”[9]。

秦汉时期,为应对复杂的社会局势,加强对国家的直接控制,具备某些“国家智库”功能的博士议政制度出现。据《汉书?百官公卿表》记载:“博士,秦官。掌通古今,秩比六百石,员多至数十人。”《续汉志》也记载:“博士,掌教弟子,国有疑事,掌承问对。”唐朝时期,谏官制度开始形成并完善,王夫之在《读通鉴论》中评论道:“群臣有待问之时,谏官有请对之时。”自唐朝延续至明清的翰林院是古代具有“智库”性质的典型代表机构。翰林院由皇帝御用的文书智囊团队演化而成,依附于皇权,自成一家,独立于其他中央机构以外,具有“智囊团”“参谋部”“储才院”功能,“掌内制”“备顾问”“献纳论思”“掌文翰之事”。[1°]值得注意的是,“谏议制度本质上是服务于君主专制统治的工具”[11]。2.4明清“幕府制度”成为古代智库发展的顶峰

明清时期,中国传统的中央集权制度发展到登峰造极的境地。皇帝总揽军政大权,钦宸独断。中央政权得到空前巩固,职官制度也更加完备,官僚均由朝廷任命,都是朝廷命官,从官制而言已经没有幕职的性质。传统的幕府制度已经不复存在,但由于明清独特的政治社会环境,幕主私人设置的幕府成为地方不可或缺的辅佐机构。明清时期,选拔官吏沿用科举制度,八股取士削弱了官员对国计民生的了解,治国理政能力明显不足。由于地方官僚制度不完善,编制稀少、诸政负责,各级长官难以事事躬亲。“夫督抚司道郡县,即有杰出之材,不能不待助于襄赞之人,故幕宾之不可无者,势也”(《澄怀园文存》)。因此,设置幕府、延请幕友(俗称“师爷”),是必不可少的,也是迫在眉睫的。随着明朝督抚发展成为地方长官,明清幕府兴起,直至辟幕成风。“上自督抚,下至州县,凡官署皆有此席”[12],以至当时有“无幕不成衙”[13]的说法。由此可见清朝幕府的规模之庞大、发展之鼎盛。

与传统幕府制度相比,明清幕府制度有属于自身的特点,在清朝恢复了隋唐之远的辟幕之风,完成了幕僚制与正官制的分离,实现了幕僚的专业化,“开始走向职业化”[14]。人幕者不拘于功名德行出身,非官非吏,协助幕主处理具体琐碎的政务公事。幕友与幕主是平等的私人雇佣关系,“常处于师友之间,合则留,不合则去”[15]。正如张纯明所言:“元明以后幕职和以前迥然不同。法定的佐治人员形同虚设,位卑禄微,不足轻重,人以杂流目之。地方官吏办事不能无人,法定的人员既然不中用,只好在法定以外谋补救的办法。”[16]值得注意的是,“晚清幕府也超越了传统幕府”[17],随着清王朝内忧外患的不断加剧,尤其是太平天国运动的兴起,晚清幕府实现了对传统幕府的回归,幕府规模大,幕僚拥有正式职衔,地位高,权力大。同时,晚清幕府呈现出许多独特特点:史无前例的事权扩张,前所未有的洋务外交运动,以及无法想象的以幕主为中心的派系割据之祸。

此外,民国时期,幕府制度“非但没有遭到根除,反而与时倶进,仍然活跃在民国政坛上”[18],不过是以现代行政机构的面孔出现,但仍然没有改变为一人(幕主)效劳的本质。孙中山为保护革命果实,无奈采用幕府制度;袁世凯为实现个人独裁统治,实施霸府政治,“当选”中华帝国皇帝;蒋介石充实完善侍从室,独揽党政军大权,建立了专制独裁的蒋家王朝。随着新中国的成立,民国幕制迅速消亡,从此退出了政治舞台。

3古代智库对新型智库建设的启示

党的十八大以来,中国智库发展步伐明显加快,逐渐呈现了产业化的趋势:智库数量越来越多,传统智库的内部改革不断加强,一些智库有充足的经费支撑实现良性运作,这些积极迹象值得肯定。但另一方面,目前中国智库建设还存在诸多不足。不妨借鉴中国古代传统智库的经验,建设中国特色新型智库。

3.1政府应善用、善管和善待智库

政府相关部门应善用、善管和善待智库,激发智库为党和国家建设服务的最大潜能,让智库真正发挥出推动中华民族伟大复兴的作用。中国古代决策咨询机构都内在地要求决策者善用、善管和善待他们,只有如此才能真正发挥出决策影响力。随着社会多元化的进程加快,政府的治理也需要与时倶进善用智库,就是要学会用十个指头弹琴,推进智库为政府承担决策咨询,包括决策出台前的调研、谋划、测试等大部分工作,对决策效果的评估、解释与反馈等工作。在对外公共外交、结交国际朋友、获取国际智慧等各方面,智库也应有所作为。另外,智库还应为政府培养高等人才和政治精英。

新型智库在中国如雨后春笋般成长起来,却也暴露了“智库”概念泛化、大跃进等不良趋向。政府作为社会团体的最终管理者需要未雨绸缪,通过健全相关法律法规,净化智库行业,更好地使智库为政策决策制定发挥积极作用。建议筹建类似“中国智库联合会”的行业组织,通过行业联合的方式规范标准与流程。

3.2善用退休高官打造中国式“旋转门”

近年来,中国一些退休高官开始加人智库,为国家建设和社会发展建策建言。比如,前国务院副总理曾培炎建立了首家超大型民间智库“国际经济交流中心”;前国务院新闻办公室主任赵启正建立了首家高校公共外交智库“中国人民大学公共外交研究院”等等。然而,在中国,如何善用退休干部,仍然是值得摸索的复杂课题。一方面,大量退休干部年富力强,完全有能力和实力为国家和社会继续发挥余热;另一方面,如何将退休干部吸纳进智库的专业知识生产轨道中,高度考验着中国智库的能力。

事实上,智库如何善用前高官的问题本质,不仅在于官员退休后的去向,而且在于智库本身需要有大量熟悉决策进程的研究者和运营者。从长远看,新型智库的建设需要打造中国式“旋转门”,需要不拘一格地在智库平台上培养与运用人才。智库可定期选派一些学者到各级政府挂职锻炼,政府也可选拔一些官员重回各类智库锻造。长期下来,智库与政府之间的相互沟通与理解将大大加强,学有所用的智库学者与有思想底蕴的官员将大量应运而生。在中国式“旋转门”的基础上,智库就能够和善于运用退休且仍精力充沛的老干部。在目前的退休人事机制中,中国完全能实现类似于先秦的尊老养老制度,让睿智有经验的退休官员发挥余热。中国特色新型智库需要拥有政府关系、品牌打造、报告质量、写作水平等多种能力与经验,需要构建老、中、青综合型的人才队伍,以及一整套激励、淘汰、考核、规划、管理等内部机制[19]。

3.3中国智库要致力于“伐谋”能力的提升

《孙子兵法·谋攻篇》言:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”孙子兵法里讲到的“伐谋”(意即以谋略取胜),正是智库常被人忽视的功能。国际竞争日益激烈,一流智库既要从事社会政策研究,还应广泛介人到全球事务中,如价值传播、结交国外精英等公共外交事务,在全球层面研究、设计与推动本国对外战略,将本国利益链条纵深延展至全球各个角落。中国古代智囊,服务于君主的国家战略目标,对内影响决策与舆论,对外影响他国政策,战国时期各大国“连横合纵”就是其中的例子。

中国智库要屹立于世界之林,须多通过举办高端的国际论坛,发布具有国际影响力的研究报告,抢夺国际话语权,提升本国思想的国际干预力,推动中华文化与思想走向世界。中国特色新型智库应开拓国际化的视野,将智库建设纳人到国家外交大战略的体系中来运作。从智库的国际交往看,应当转变“外交无小事”的固有认识,营造宽松的政策环境,鼓励智库就各个“小事”灵活进行国际交流,建立中国整个外事部门与各级智库之间的广泛联络、沟通机制。与此同时,中国特色新型智库还可以利用中国智库培训国外官员等方式,实施与推广国家外交大战略,广交国际朋友。建议新型智库加强与欧美著名高校、机构合作,设立欧美分部,在思想领域上广泛与当地交流,同时,主导欧美智库界对华研究议程,购买当地最上乘、最有助于中国发展的思想产品,并向当地推广本国的理念与思想?。

3.4让更多外国精英参与中国智库建设

中国智库运用外国人力资源尤其是外国精英还不普遍,在大多数智库中几乎找不到全职外籍雇员。春秋战国养士制度,天下诸侯竞招各列国英雄为己用,稷下学宫也汇聚各国贤才。目前,中国智库吸纳外国精英参与尚存障碍。一是观念障碍。中国智库人士一向认为,智库工作与决策进程密切相关,工作过于敏感,有外国人的参与会造成不必要的麻烦,而且外国人可能存在着国家忠诚度的问题。二是外籍人口管理制度的障碍。由于计划经济条件下的各类体制议题限制,要引进一位外国知识精英,通常要经历很长的考察与办理程序,有的程序甚至是不可跨越的。三是人事聘用制度的障碍。中国研究机构长期习惯于编制内管理的传统框架,对管理外国研究人员没有足够的经验。四是意识形态的障碍。从目前欧美舆论对华并不友好的事实看,不少外国知识精英对中国智库还怀有不同程度上的偏见。

建设中国特色新型智库,应进一步改革外国精英的智库参与机制。兼听则明,无论国外知识精英给予中国决策进程怎样的建议,多听一些看法总是好的。从国家层面看,需要有包容国际人才的胸襟与胆识,在国籍开放、签证办理等多方面,给予外国知识精英必要的包容与平等政策。从智库管理看,需要有更多制度创新与理念开放。

只要在实事求是、平等互利的基础上制定内部管理制度,中国智库完全有能力用好更多的外国知识精英。从国际互动看,需要有更多跨国互动与双边合作。知识碰撞与思想交流往往能出现更多的火花,通过频繁的国际交流与坦诚的相互沟通,中国智库才能赢得更多国际认可,进而塑造更强的国家吸引力[21]。

3.5中国须有更多优秀的智库学者

”智库学者”不能拘泥于纯理论和单一学术化的研究,而必须要有更强的现实问题导向和多元知识背景,研究内容往往随着现实需求的不同而发生变化。正因如此,目前中国极度缺少优秀的、复合型的智库学者,这是建设中国特色新型智库的重大障碍。优秀的智库学者需要有出众的综合能力,必须是全能选手,而不一定是单项冠军。从明清幕府制度来看,八股取士削弱了官员对社会经济的了解,难以胜任治国理政的复杂任务;而那些优秀的幕友,可能没有考取功名,却能把地方政务处理得井井有条。

因此,对大学培养机构而言,要因材施教,寻找一些好苗子,更多地引导和鼓励他们的智库志向。尤其是高校社会科学专业的博士生导师,不妨多鼓励自己的学生在完成学术任务的同时,参与各类与现实相关的实践活动,创造一些现实感强、政策性强的课题研究机会。对于智库而言,不必把人才招聘只限于学术圈,更不必把博士学位、发表学术文章设为智库学者人职的”硬杠杠”,而应在社会范围内广泛寻找智库人才。从这个角度看,传统智库的人才准人机制亟需变革。对于官方而言,不妨致力于打造一种智库文化。一些决策部门的官员能够牵头举办更多的研讨会、沙龙,最大范围内邀请智库学者参加,引导学术界、智库界的研究议程,倾听智库学者的建议,并与智库学者进行更多的互动与交流。渐渐地,一些优秀的智库学者就会脱颖而出[22]。

参考文献:

[1]李凌.中国古代的智囊制度[J].决策探索(下半月),

2016(03):81.

[2]卢明明,刘春萍,徐元宙,等.对中国传统智囊的历史考察[J].上海社会科学院学术季刊,1986(02):139-147.

[3]李玉洁.“三老五更”与先秦时期的养老制度[J].河南大学学报(社会科学版),2004,44(5):21-24.

[4]毕天璋.“用师者王”一中国古代智囊制度及其对我们的启示[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2004,23(4):65-69.

[5]郭沫若.十批判书[M].北京:中国华侨出版社,2007:45.

[6]冯之浚.古今智囊[J].民主,1998(03):22-24.

[7]张岱年.稷下学宫的历史意义[J].管子学刊,1994(1):24-25.

[8]李晚成.中国幕僚制度考论[J].上海师范大学学报,1988(1):85-92.

[9]晁中辰.中国古代谏议思想与谏议制度刍议[J].东岳论丛,2010,3(9):63-67.

[10]王一鹏.翰林院演变初探[J].内蒙古社会科学,1993(6):62-69.

[11]薄振峰,杨兴定.唐代谏议制度的性质及其启示[J].理论学刊,2003(1):133-135.

[12]徐珂.清稗类钞[M].北京:中华书局,1984:1381.

[13]黎仁凯.晚清的幕府制度及其嬗变[J].河北学刊,2004(3):176-180.

[14]王佳宁,张晓月.智库的起源、历程及趋势[J],重庆社会科学,2012(10):102-109.

[15]周静,卢敦基.中国智库:历史渊源与当代发展[J].浙江社会科学,2014(7):84-89.

[16]张纯明.清代的幕制[J].岭南学报,1949,9(2):29-50.

[17]李志茗.离异与回归一中国幕府制度的嬗变[J].史林,2008(5):14-25.

[18]李志茗.传统与现代之间:晚清幕府制度之演进[J].学术月刊,2008,40(09):140-146.

[19]王文.善用退休高官打造中国式“旋转门”[J].对外传播,2014(6):37-38.

[20]王文.“伐谋”,智库必须有的对外功能[J].对外传播,2014(9):36-37.

[21]王文.让更多外国精英参与中国智库建设[J].对外传播,2014(4):41-42.

[22]王文.中国须有更多优秀的智库学者[J].对外传播,2014(8):30-31.(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳,微信公众号:rdcy2013)