发布时间:2018-07-24 作者: 王鹏

自今年3月以来,中美之间在经贸问题上摩擦渐次升级。同时,在安全领域,中美一方面在朝核问题上的合作已经出现了嫌隙;而在台海、南海问题上,特朗普政府多次突破中美关系“红线”的做法,也引起中方的极大不满。如果说一年前,在海湖庄园的峰会上,中美两国首脑还能够把盏言欢,相互表示钦佩、信赖;那么一年后的今天,在安全与经济两条战线上,随着对抗的全面升级,两国曾一度刻意维护的友好氛围已然散去。因此,在美国经济“霸凌”的阴影下,中国如何才能实现战略大突围——这是摆在中国决策者案头的紧迫问题。

作者王鹏系中国人民大学重阳金融研究院副研究员,本文刊于7月24日“大国策智库”微信公号。

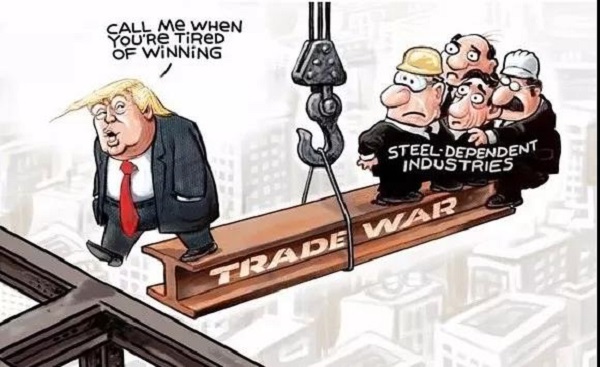

导语:随着中美贸易战的渐次升级,特别是特朗普政府在台海、南海问题上多次突破中美关系“红线”的做法,使两国在经济与安全两条战线上的对抗的全面升级。在美国经济“霸凌”的阴影下,中国如何才能实现战略大突围——已经成为摆在中国决策者案头的紧迫问题。尽管中美关系遭遇一定波折,但中国的全球伙伴网络正按照既定的节奏全面展开。7月19到23日,国家主席习近平分别对阿拉伯联合酋长国、塞内加尔、卢旺达进行国事访问,并于23日抵达最后一站南非,参加在约翰内斯堡举行的2018年金砖国家峰会。可谓是突破美国经济“霸凌”阴影的重大举措,本文就此背景下,中国如何进一步扩大“朋友圈”,不断深化与伙伴间的政治、经济与安全合作;如何在国际社会寻求、形塑伙伴,以共同应对“特朗普寒流”的侵袭进行了深度论述。

自今年3月以来,中美之间在经贸问题上摩擦渐次升级。同时,在安全领域,中美一方面在朝核问题上的合作已经出现了嫌隙;而在台海、南海问题上,特朗普政府多次突破中美关系“红线”的做法,也引起中方的极大不满。如果说一年前,在海湖庄园的峰会上,中美两国首脑还能够把盏言欢,相互表示钦佩、信赖;那么一年后的今天,在安全与经济两条战线上,随着对抗的全面升级,两国曾一度刻意维护的友好氛围已然散去。因此,在美国经济“霸凌”的阴影下,中国如何才能实现战略大突围——这是摆在中国决策者案头的紧迫问题。

当然,我们同时也应该看到,尽管中美关系遭遇一定波折,但中国的全球伙伴网络正按照既定的节奏全面展开。就在特朗普一次次愤然“退群”的时候,中国的好伙伴却是越来越多,“朋友圈”遍布五洲四海。7月19日,国家主席习近平对阿拉伯联合酋长国进行国事访问。阿联酋是习近平这次出访的第一站,也是连任国家主席后访问的第一个国家,体现了中方对中阿关系的重视。按照行程安排,在结束对阿联酋的访问后,习近平主席依次访问塞内加尔和卢旺达,于23日抵达最后一站南非,参加在约翰内斯堡举行的2018年金砖国家峰会。在上述背景下,中国如何进一步扩大“朋友圈”,并不断深化与伙伴间的政治、经济与安全合作?如何在国际社会寻求、形塑伙伴,以共同应对“特朗普寒流”的侵袭?本文试对此做一浅析。

欧盟、日本与美国的“贸易战”

恐怕仍是其“人民内部矛盾”

此间,有学者将目光投向了欧洲,甚至日本、韩国等国。的确,特朗普上台后,一方面在贸易上反复敲打其欧洲和亚洲的盟友,斥责他们利用了不公正的贸易规则向美国输出超量的产品,从而造成美国巨额逆差,夺走了本应属于美国劳工的饭碗;另一方面在安全合作上屡屡逼迫盟友们承担更多军费。上述两种举措已经遭到欧洲国家,尤其是德国、法国这一对“欧盟双引擎”的激烈反对。

那么,在中美经贸冲突加剧的当下,中国可以通过拉拢欧、日等力量,组建“反特同盟”吗?笔者以为,该计划恐怕难以施行。

第一,在所谓“贸易战”的额度上,无论是欧盟国家还是日本、韩国,他们与美国所涉及的金额远远少于中美之间动辄上千亿美元的规模。换言之,特朗普对全世界同时开打贸易战的确不假,但打的力度有差别。上述国家在尚未遭到美国经贸重击之前,很难产生与中国“共赴时艰”的战略冲动。他们之间的纷争,在一定程度上仍属于“人民内部矛盾”。

第二,上述国家在知识产权、劳工待遇、环境保护等领域,与美国的立场实际上是较为接近的,同时与我国立场与实际情况相去甚远。因此,一旦他们在钢铁、汽车等领域与美国达成谅解,那么就极有可能被后者所争取、“统战”,从而成为中国的对手。

第三,在经贸问题背后,挥之不去的还有国家间的战略关系,以及社会制度、经济体制、意识形态等。而在这些领域,显然中国并不占优。与美国具有高度文化亲缘性的欧洲自不必说,即便是日本这样的传统“儒家文明”东方国家,在上述领域也早被美国纳入“统战”的序列。譬如,在2017年APEC峰会上,特朗普在其演讲中就反复强调在印太区域应“保持自由和开放”。此处“自由和开放”实指美国只和与他们政治制度与价值观类似的国家一起开放,其潜台词是如果不和美国共享政治制度与价值观,这样的国家美国将不会对其“开放”——譬如,他所不点名地批判的某些拥有“庞大的国有企业”(colossal state-owned enterprises)、“以政府规划者主导投资”(government planners direct investment)的国家。而这些理念总体上都是日本、欧洲国家与美国所共享的。

综上所述,当下坊间所流行观点——拉拢欧、日等国结成“神圣同盟”以抵制特朗普经济民族主义、捍卫多边主义全球化共同价值与制度——恐怕并没有太大的现实政策意义。当然,这并不意味着中国应该放弃和他们的交好。毕竟,就算不能成为战友,也总比成为敌人要强。在过去的数月中,我们欣慰地看到,中国和印度、日本这两个最重要的邻国成功实现了双边关系的戏剧性转圜。这些变化尽管尚不足以争取他们共建“统一战线”,但至少可以迟滞、削弱他们加入美国经济与政治围堵中国大计划的决心。

如果上述国家不能指靠,那么中国战略大突围的主攻方向又在哪里呢?

美国在东欧和中东地区面临的战略挑战

如果我们将欧亚大陆比作棋盘,那么长久以来惯于以“离岸平衡手”自居的美国总是面临这三条主要战线——东欧、中东与东亚——的挑战。当前,美国在这三条战线上所面对的主要竞争对手或假想敌依次为俄罗斯、伊朗与中国。

此前,美国奥巴马政府实施针对中国的“亚太再平衡”战略,是以在中东、东欧等战线撤离收缩为前提的。对于前者,奥巴马基本做到了,即通过与伊朗签署伊核协议而实现一定程度的缓和。但对于后者,俄罗斯与乌克兰的斗争打破了上述构想,东欧(东南欧)战线的紧张又使奥巴马政府无法真正做到倾注全力来压制中国。

特朗普在竞选时期及上台初期,对俄罗斯释放转圜信号,试图构建更为友好、和平的美俄关系。当时,人们认为该举措有可能补齐奥巴马此前的战略短板,从而使美国得以全力应对中国。譬如黄登学等学者认为,特朗普上台后开始奉行新的外交理念并拟“重启”美俄关系,即在叙利亚、乌克兰、反恐以及战略稳定与军备控制等问题上实现缓和,不仅是其新外交理念的必然要求,而且是遏制中国的现实需要,同时还是对俄实施对抗政策失效后的被迫选择。然而,美俄固有的结构性矛盾使得一年多来美俄关系不仅未能转圜,反而继续恶化。

美俄在单极与多极、崛起与打压、遏制与反制等问题上的结构性矛盾难以消解,尤其在北约“东扩”问题上,美欧与俄罗斯矛盾尖锐。北约东扩所产生的“三位一体”进程,即改变欧洲政治安全边界、在欧洲地区部署反导武器系统、在抵近俄罗斯的敏感地区部署相当规模的常规军事力量,这些在莫斯科看来都是重大且紧迫的安全威胁。而此前在“克里米亚事件”中,由军事冲突、对峙及长期制裁所造成的高度敌意也难以调解,故深层对抗依然是美俄关系发展的主线。

在该主线上,特朗普上台后美俄在东欧及中东等地缘竞争中的一系列恶性战略互动,更使两国关系雪上加霜。尽管美俄都极力避免发生新的军事冲突,但两国在“通俄门”事件上的指责与反指责,美国主导的两大北约联合军演在黑海海域拉开帷幕,在前俄间谍在英国遇害案上的相互攻击与驱逐外交官,在叙利亚加强军事对抗,以及威胁追加对俄制裁等,都使两国在特朗普时期实现转圜的可能进一步降低,甚至有进一步恶化的可能。而这些,绝非美俄首脑一两次“峰会”就能轻易消弭的。

此前,米尔斯海默(John J. Mearsheimer)曾批评指出,美国政府由于在乌克兰问题上的过度反应而影响了遏制中国这个最终目标。如果此论正确,那么我们亦可推断:美俄和解失败、矛盾上升,将使美国难以减少在东欧战线的资源投入,从而影响其为应对中国挑战而投入东亚的资源。

同理,在中东战线,随着(i)俄罗斯通过干预叙利亚内战而逐步在东地中海地区掌握主导权,(ii)在德黑兰的影响下,伊朗—伊拉克—叙利亚三国所谓“什叶派新月区”逐步建成,(iii)特朗普政府因撕毁奥巴马时期签署的伊核协议而导致美国与伊朗重返敌对关系,(iv)因将驻以色列使馆迁至耶路撒冷而在整个中东穆斯林世界引发普遍敌意,美国在中东战线上将面临更大的地缘压力,因而难以从中东地区全面收缩。这同时也就意味着,美国能够向东亚——中国的“正面战线”投放的资源将会较为有限。

“内线”主守,周边主稳

围魏救赵可在“外线”进行反击

在明确了上述地缘战略此消彼长的基本原理后,我们可以得出如下推论和政策启发。

第一,面对特朗普咄咄逼人的经济“霸凌”,以及在台海、南海等区域屡屡挑起事端、践踏“红线”的行径,中国在正面“内线”宜主守势。即:在安全领域继续奉行自我克制的战略传统,借助“非战争军事行动”(Military Operation Other Than War,缩写为MOOTW,如岛礁建设、公路/铁路修筑、边境战备与生活设施的改良与升级等),在不与美国及其他印太邻国爆发直接军事冲突、及时管控危机的前提下,以较低的成本和可控的风险维护国家利益与主权。在经贸领域,中短期内主要是有节制地对特朗普的贸易战、科技战予以对等反击,谋求“以战止战”,通过有针对性的打击迫使美方与中国和谈,从而在有限让步的条件下达成无损于中国经济发展、产业升级之根本利益的新条款,平息中美贸易争端。在该领域中国似无必要主动出击或自行提升对抗等级,而宜以降低对抗、谋求合议为指针。从长远看,改变中国当前在中美经贸关系中处于相对弱势地位的根本办法还是在于内部改革,譬如以政策激励并立法保护科技创新、知识产权等,实现中国的产业升级和国内治理结构的全面优化。

第二,在周边以“稳”为主,不妨采取与特朗普相反的行动以团结邻国、化解矛盾。当前正如观察家们所看到的,特朗普自以为行之有效的“模糊策略”(strategic ambiguity)已经在相当程度上透支了美国多年积攒的国际战略信誉,并影响到盟友或友好国家对美国的战略预期与互动。与之相反,中国则宜以“构建亚洲/人类命运共同体”、“一带一路”、亚投行等理念和政策抓手向国际社会释放善意和确定性,进一步化解、缓和与日本、印度、澳大利亚等邻国的战略矛盾,求同存异,在捍卫共同利益(如全球化、多边主义、公平贸易等)的过程中减轻他们因参与美国主导的“印太战略”而敌视中国的程度。在这一过程中,除了政府层面的官方外交,公共外交(如公司、非政府组织、学会/协会、省/州、个人等)亦有较大的发挥空间。

在特朗普的“印太战略”顶层设计中,或许受意识形态、民主价值观的影响,或许是考虑到经济实力与支付能力,作为地理上印太地区的中心、战略上可能发挥重要作用的东盟并未得到美国应有的重视。这似乎是该战略的一个重要短板与漏洞,值得关注和利用。在相继转圜因南海问题而恶化的中菲、中越等双边关系后,中国与东盟的关系近年来得到整体提升。故中国需进一步加强与东盟在“10+3”等多个地区框架内的经贸合作,同时在合适的时机以合适的理由、方式将经贸合作向安全领域拓展。中国可以先以非传统安全合作入手,如机制化的联合反恐、海上搜救演习等,待互信提升、时机成熟则可拓展到传统安全领域。在现阶段推动“中国—东盟安全与经济共同体”的建设,将为进一步建成中国“周边命运共同体”奠定基础。

第三,在“外线”——“欧亚世界岛”的东欧与中东这两条战线上,巧妙使用物质力量,增加美国的对华战略成本。具体地讲,就是中国在恪守“只结伴,不结盟”大原则的前提下,通过审慎地加强与俄罗斯、伊朗等国的战略协作,便有可能利用当前美国在东欧与中东两条战线上面临更大挑战的有利趋势,变相转移矛盾焦点,减少在东亚—西太平洋地区的正面压力,从而创造性地实现地缘战略上的“围魏救赵”,为度过“崛起瓶颈期”重新再造一个相对有利的外部环境。

第四,在全球层面,广结伙伴,以互利共赢的务实合作对冲由特朗普“美国第一”经济民族主义与战略保守主义给世界秩序和全球化所带来的负面影响。在这一进程中,包括上合组织、金砖国家组织、“一带一路”倡议、亚投行、金砖银行等,都是有力的政策抓手、多边机构和议程设置平台。而阿盟、非盟等居于“欧亚世界岛”枢纽地带或“侧翼”位置的关键行为体,也是中国重要的争取对象。我们高兴地看到,中国国家领导人清醒地认识到上述区域和国家的重要性,专程取道阿联酋、塞内加尔和卢旺达三国进行国事访问,并最终落脚南非参加2018年金砖国家峰会。

综上所述,以“内线”为根本,以周边为重点,以“外线”为突破口,以由“一带一路”伟大倡议所编织出的全球新型合作网络为依托——四管齐下的大外交,或将为中国找到突破口,打开新局面,从而化被动为主动,并取得最终的胜利。(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳 ,微信公众号:rdcy2013)