又是一年报告时。昨天上午9时10分,国务院总理李克强在人民大会堂向在场的近7000名代表、委员、媒体及其他与会人士们,介绍过去政府一年的工作情况。这份筹备近3个月,长约1.6万字的报告,是李克强主导的首份工作报告。一份政府工作报告,是中国政治经济社会发展的集中体现。它不仅是一张政府执政的成绩单,更是中国社会今后一年或者更长时间的风向标和晴雨表。它很“超前”,报告中提到的重大政策,往往具有深远意义的影响。它也很“接地气”,陈述的都是社会上最关心的议题。因此,历年来的政府报告,其实也是历年来中国社会的“镜子”,倒影出这些年政府工作重点的改变,和民众生活的变化。这些变化的轨迹,从报告中词汇出现频率的变迁中,可窥一斑。

又是一年报告时。

昨天上午9时10分,国务院总理李克强在人民大会堂向在场的近7000名代表、委员、媒体及其他与会人士们,介绍过去政府一年的工作情况。

这份筹备近3个月,长约1.6万字的报告,是李克强主导的首份工作报告。

一份政府工作报告,是中国政治经济社会发展的集中体现。

它不仅是一张政府执政的成绩单,更是中国社会今后一年或者更长时间的风向标和晴雨表。

它很“超前”,报告中提到的重大政策,往往具有深远意义的影响。它也很“接地气”,陈述的都是社会上最关心的议题。

因此,历年来的政府报告,其实也是历年来中国社会的“镜子”,倒影出这些年政府工作重点的改变,和民众生活的变化。

这些变化的轨迹,从报告中词汇出现频率的变迁中,可窥一斑。

在历年来政府工作报告中,发展、经济、社会、建设等这些词语是“标配”,几乎每次报告中都会出现。

据人民网统计,从1954年开始,政府工作报告中,出现最多的是“发展”,一共在政府报告中出现4296次,“经济”次之,4091次,“社会”3058次,“建设”2964次。

这些高频词汇为我圈出了中国的政策重点。

在每一次报告中,这些词汇的频度又在改变。这些变化中的词频为我们还原出一个变迁中的中国社会。

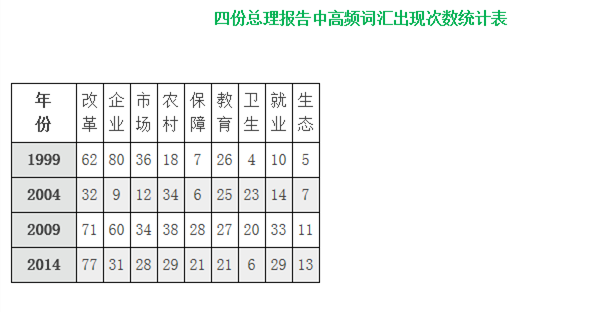

我统计了1999年、2004年、2009年和2014年的四份政府工作报告,这四份报告都是当届政府的第一份“成绩单”。

在这四份报告中,除了上面提到过的4个高频词汇,依然有不少词汇频繁出现。

通过计算这些词汇在不同报告中出现的频度,我们可以还原出,在这十五年中,很多事情在悄然改变。

在1999年的政府工作报告中,“企业”(80次)和“改革”(62次)和“市场”(36次)是当之无愧的“高频词”。

从1998年到2003年,在朱镕基担任国务院总理的5年间,国企改革、关注下岗工人安置、建立现代企业制度, 是其最重要的执政主题之一,也是他五年任期中的“攻坚战”。

这些词语,自然会频繁地出现在他的总理报告中。

其后,报告中的高频词汇逐渐被“农村”、“卫生”和“保障”等替代。

在2004年的总理报告中,“农村”出现了34次,比1999年多出了16次。“卫生”出现了23次,比1999年报告中多了19次。

此前数年,一本《我向总理说实话》的书风靡中国大陆,“农村真穷、农民真苦、农业真危险”成为当时社会的普遍共识。

从2000年开始,中央率先在安徽启动农村税费改革,以解决因征税引发的干群矛盾。

在温家宝作完2004年报告4个月后,全国农村税费改革试点工作会议提出,取消专门面向农民征收的各种税费。

来年12月29日,《中华人民共和国农业税条例》废止,在中国延续了两千多年的农业税正式成为历史。

在取消农业税的同时,中央也开启了医疗、养老保险全面覆盖的计划,逐步建立了新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险等惠及广大农村的社会保障体系。

与这一趋势相对应,“卫生”、“保障”这些词汇就高频率地出现在了2004年的报告之中。

到了5年之后的2009年报告中,“就业”频次猛增,出现了33次,比2004年多19次,比1999年多了23次。

这也凸显了,在大学扩招10年后,大学毕业生的就业问题日益凸显的社会现实。

另外,在2009年的报告中,“改革”一词又重新成为高频词,出现了71次,比2004年时足足多了39次。

那时,呼吁启动新一轮改革的风气吹得正盛。

与此同时,随着经济转型升级,“企业”、“市场”这些词汇再次频繁地出现在报告中。

昨天,“改革”这个词语,李克强一共说了77次,比以往的任一报告中都多。

去年下半年召开的十八届三中全会已经将2014年推上了“改革大年”的历史定位。

今年,是全面深化改革的起步年。

这四份报告不仅是三位总理在当届任期的报告首秀,也是四届政府的首次述职报告。

这其中,也不乏体现当时特殊时代背景的词汇出现,展现了只有在那个时间才会有的社会焦点。

比如,2004年的报告中,“非典”出现了13次。在报告的前一年的春天,非典席卷了中国。

据世卫组织统计,SARS感染病例大陆共5327例,香港1755例,台湾307例。病情肆虐,又爆出隐瞒疫情的丑闻。

因此,在次年的工作报告中,将非典列为法定传染病管理,如实公布疫情,在全国范围内实行群防群控也成为了主要内容。

2009年的报告中,“金融危机”出现了9次。

之前一年,国际金融危机全面爆发,中国也深受其害。越来越少的外国订单,让作为外向型经济体的中国损失惨重。

到2008年第四季度,中国经济增速大幅降低,国内生产总值仅增长6.8%,比年初下降了3.8个百分点。股市楼市也大幅下滑,汽车销售量也全面下降。

这场冲击带来的消极和紧张的情绪,也反映在报告中。

在报告中,金融危机成为了关键词。许多阐述的都围绕着“如何应对金融危机”展开。

尤其值得注意的是,在昨天的报告中,“生态”一词历史性地出现了13次之多,此前的三份报告中,该词出现的频率分别是5次、7次和11次。

这也凸显了以雾霾为代表的生态环境问题已经成为中国领导层的一大忧虑。

在昨天的报告中,李克强坦陈,雾霾天气范围扩大,环境污染矛盾突出,是大自然向粗放发展方式亮起的红灯。

李克强发誓,我们要像对贫困宣战一样,坚决向污染宣战。

(中国人民大学重阳金融研究院新浪微博:@人大重阳,微信公众号:rdcy2013)