发布时间:2018-06-19 作者: 陈晨晨

对话人大名教授系列讲座6月12日晚继续开讲,本期邀请的是中国人民大学“一带一路”经济研究院副院长、经济学院教授宋利芳,他以“中国面临的国外反倾销及应对策略”为题,围绕对华反倾销的基本情况、产品行业、特点原因和对策措施等进行了精彩讲解。

编者按:对话人大名教授系列讲座6月12日晚继续开讲,本期邀请的是中国人民大学“一带一路”经济研究院副院长、经济学院教授宋利芳,他以“中国面临的国外反倾销及应对策略”为题,围绕对华反倾销的基本情况、产品行业、特点原因和对策措施等进行了精彩讲解。他指出,实施创新驱动战略,生产高附加值的产品,实现高质量发展,是应对对华反倾销严峻挑战的根本出路。本文由讲座速录整理而成,已由作者本人审阅,人大重阳官网与微信公众号(ID:rdcy2013)本期独家推出,以飨读者。

反倾销是当今国际贸易中贸易摩擦的主要形式。在众多贸易摩擦形式当中,反倾销对中国影响最大。中国遭受反倾销的历程基本与改革开放同步,1978年12月三中全会宣布实行改革开放,1979年中国出口到欧盟的机械闹钟就遭受了欧共体的反倾销。

1995年WTO成立至今,中国成为反倾销的主要目标国,确切来讲是第一目标国和对象国。中国面临的反倾销案件总数约占全球1/4,反倾销调查占23%,反倾销措施约占25%。

反倾销对中国对外贸易的影响不像别的贸易摩擦仅仅是针对某一个或某几家企业,或者说某些行业的某些厂商,它最后影响的往往是整个产业,整个行业,因此可以说是致命性的。首先,一旦实施反倾销措施,实施期限就是5年,到期之前反倾销国进行复审,如果复审认为继续有必要实施反倾销措施,又是第二个5年。如果一个国家失去了5年、10年的出口机会,意味着这个产业可能会遭受灭顶之灾。其次,反倾销措施会株连整个行业内的其他同类厂商,因此,对整个行业造成的损失可以达到几十亿、上百亿。

一、反倾销是中国面临贸易摩擦最主要的形式

反倾销是中国贸易摩擦最主要的形式。反倾销、反补贴和保障措施是WTO框架下为WTO所允许的三种贸易救济措施,是WTO为了维护公平竞争秩序、抵制不公平竞争允许的几种手段。因为倾销本身是不公正、不合理的。通过产品倾销,以故意的低价向进口国出口产品,使得进口国相关产业被排挤,这是不公平的竞争手段。所以WTO允许进口国针对倾销采取反倾销措施。反补贴也是类似,因为补贴是一种不公平的行为。补贴使得受到补贴的厂商获得了不公平的竞争优势,因此WTO允许进口国针对受到补贴的进口产品采取反补贴措施。保障措施主要是针对某种产品在短期内大量进口,使得进口国相关产业或相关行业遭受重大损失的情况。

反倾销、反补贴、保障措施仅仅是贸易摩擦的三种主要形式,除此以外还有绿色壁垒、技术壁垒等等,包括汇率、知识产权、劳工标准等。

这些都是贸易摩擦当中的非关税壁垒,这是相对于关税而言的。现在世界各国越来越多地借助于反倾销、反补贴、保障措施、绿色壁垒、技术壁垒等非关税壁垒,是因为WTO成立以来,全球贸易中的关税已经降到了很低的水平,到现在为止发达国家平均关税只有4%,发展中国家为10%,这样的关税水平,对抵挡外国产品进口、保护国内产业和国内市场的作用越来越弱。

所以越来越多的国家借助于以反倾销、反补贴、保障措施为代表的关税以外的保护手段,也就是非关税壁垒,其中,反倾销、反补贴、保障措施是WTO允许的成员国用以保护国内产业和国内市场的正当手段。然而,由于反倾销、反补贴、保障措施的相关规则主要是定性的,在现实中主要体现在法律法规上,没有明确的严格的操作规程和认定标准,使得相关国家利用规则漏洞,将其用作贸易保护主义的手段。

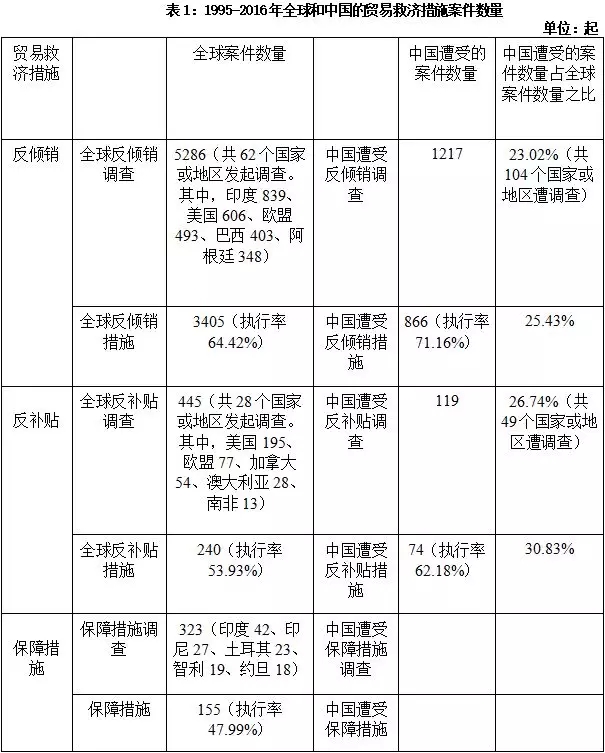

如表1所示,1995-2016年,反倾销案件调查总数为5286起,反补贴调查案件数量只有445起,保障措施只有323起。反倾销案件数量远远多于反补贴和保障措施。

从反倾销发起国来看,共有62个国家发起了调查,其中印度是发起调查最多的,是839起;美国是606起;欧盟、巴西、阿根廷紧随其后。这是排名前五的国家和地区。

在此期间,中国遭受反倾销调查1217起,占全球23.02%,这个数据可以非常典型地说明中国在反倾销问题上面临的严峻形势。

二、WTO成立以来中国遭受国外反倾销的基本情况。

中国自1995年WTO成立以来遭受反倾销的情况可以从以下三个方面来看:

第一,每年国外对中国反倾销情况如何?

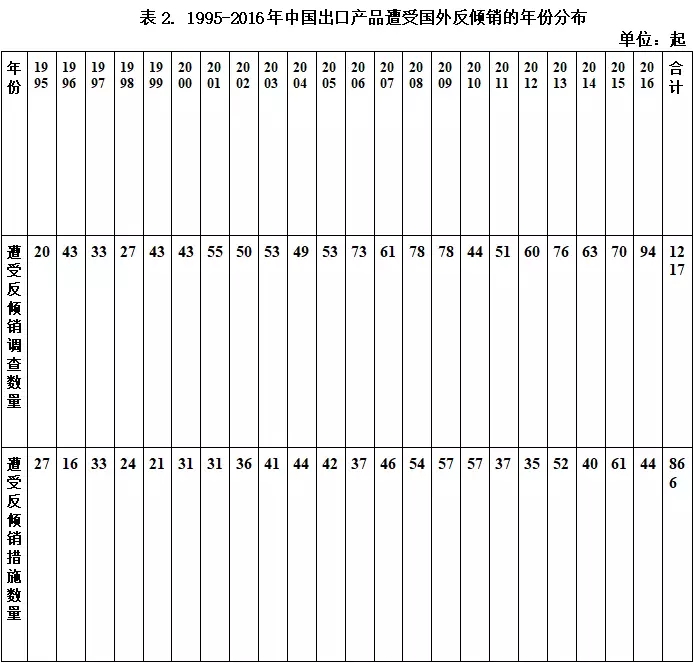

1995-2016年,中国每年遭受反倾销案件数量在全球是最多的,22年总量合计也是最多的,为1217起;反倾销措施是866起。以反倾销调查案件为例,总体呈逐年增长态势。可以预见,今后随着中国对外贸易的继续扩大,反倾销案件数量不会在短期内减少,反而还会增长。

反倾销措施基本上与反倾销调查同步,只不过反倾销调查并不一定最终落实为反倾销措施。有的案件事实不成立,我们通过据理力争,进行积极应诉,调查就会到此为止,不实施措施。所以一般情况下,反倾销措施的案件数量肯定少于反倾销调查的案件数量。

要注意的是,有些年份反倾销措施的案件数量超过了反倾销调查案件数量,这是由反倾销案件统计规则决定的。调查案件数量和措施案件数量都是以实施或者发起调查的年份为准。从调查到实施措施,时间间隔往往是一年到一年半。

第二,哪些国家和地区对中国的反倾销最多?

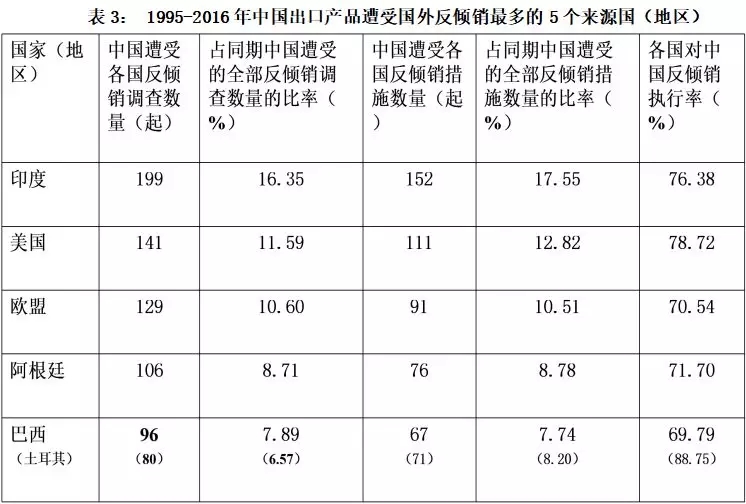

对中国反倾销最多的5个国家和地区,分别是印度、美国、欧盟、阿根廷、巴西/土耳其(巴西反倾销调查案件排名第五,土耳其措施案件数量排名第五)。

其中,除了美国、欧盟是发达经济体,其他都是发展中国家。WTO成立之前,对中国反倾销的国家主要是以美国、欧共体、澳大利亚、加拿大这4个发达国家和地区为主;但WTO成立以后,越来越多的发展中国家加入到对中国进行反倾销的行列当中。

我们还应该关注各个国家对中国反倾销的执行率,也叫成功率,就是反倾销措施案件数量占反倾销调查案件数量之比。

以印度为例,印度在这22年当中总共对中国发起调查199起,对中国实施反倾销措施共152起,执行率为76.38%。这个执行率与全球整体情况相比是很高的,全球反倾销措施3405起,调查5286起,执行率为64%。

第三,哪些产品或行业遭遇反倾销案件最多?

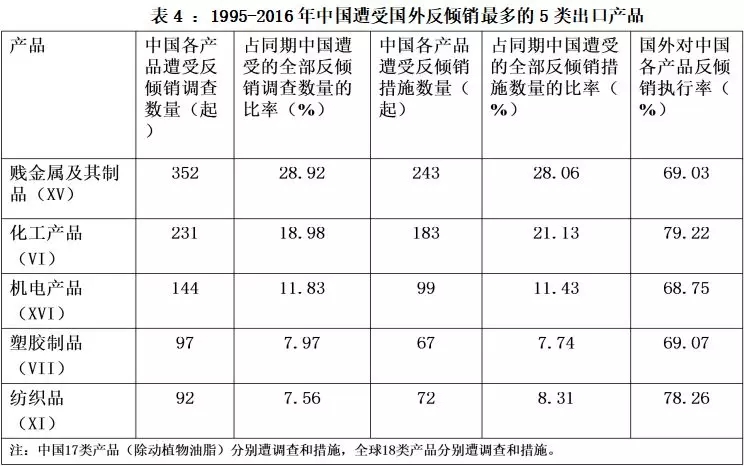

我们从中国遭受反倾销的产品或者行业来看,也有对应的5大行业或产业。遭受反倾销最多的就是贱金属及其制品,主要包括钢铁、铜、锌、铝、铅和镍,尤其是以钢铁为主,美国对中国发起的232调查主要就是针对钢铁产品和铝产品。第二大类是化工产品,第三类是机械电子产品,第四大类是塑料橡胶制品,第五大类是纺织品。因为这5大类是我们中国传统的优势产业,也是出口当中主要的拳头产品。特别是我国在20世纪90年代中期前出口最多的就是纺织品,之后主要是机械电子产品,所以自然对它们的反倾销也会最多。

值得注意的是,在这五大类遭受反倾销产品当中,贱金属及其产品以钢铁产品为主,调查案件数量352起,占中国同期遭受反倾销调查的比例为28.9%,也就是说,将近1/3的遭受反倾销产品都是以钢铁为代表的贱金属制品。

另一个需要注意的是,在WTO的产品分类中总共有18大类,除了动植物油脂之外,其他的17类产品到现在为止中国都遭受过反倾销了。

三、WTO成立以来中国遭受国外反倾销的特点及其原因

中国遭受国外反倾销的特点可以概括为以下三个方面:

第一,中国是全球反倾销的首要目标国,而且对中国反倾销的成功率或执行率比较高。第二,印度是中国遭受反倾销的首要来源国。第三,从产品来看,以钢铁为代表的贱金属制品是中国遭受反倾销调查最多的出口产品。

(一)中国是遭受全球反倾销的首要目标国

首先,中国是世界第一出口大国。出口规模大,自然树大招风。2009年中国超过德国成为第一出口大国,之后一直保持此地位。

除了规模大,另外一方面的原因是贸易顺差大。贸易顺差越大意味着伙伴国逆差就越大,逆差往往成为逆差国对顺差国发起调查的主要原因。

从贸易差额来看,20世纪80年代时中国主要处于逆差状态,但从1990年开始出现顺差,除了1993年有逆差之外,其他一直都是顺差,而且顺差总体而言不断增大。到2016年,中国贸易顺差达到了5090亿美元。

中国无论是贸易总额还是贸易顺差一直在上升,自然对进口国形成了客观上的冲击。

但是我们也要看到,确实我们存在倾销现象。尤其在90年代之前中国没有“倾销”这个概念,中国的《反倾销法》是1997年才颁布的。

第二,中国的所谓“非市场经济地位”。非市场经济地位的国家在反倾销前面往往是非常不利的。最主要的原因是,如果被另外一国看作非市场经济国家,则认定倾销与否时,需要寻找替代国作为参照,以替代国正常的市场价格作为中国的市场价格。

因为替代国不是我们中国来找的,而是反倾销国,所以对方往往是找比中国价格高、成本高、生产率低的国家。最经常被作为中国替代国的是印度,印度确实在经济规模、人口结构、产业结构、经济结构上与中国很像,但其劳动生产率低于中国,成本又高,所以印度的成本价格肯定高于中国。因此,非市场经济地位对中国在反倾销当中是非常不利的,中国非常容易倾销成立,从而招致反倾销。

到现在为止,WTO的164个成员中只有78个成员承认中国市场经济地位,尤其是对中国反倾销最多的印度、美国、欧盟、墨西哥这些国家都没有承认中国市场经济地位。

所以,我们争取其他国家,尤其是对中国反倾销最多的那些国家承认中国市场经济地位非常重要。

第三,中国出口产品的低价。必须承认中国确实存在低价行为,从而形成低于国内正常价格,造成倾销。为什么要低价?这是由竞争手段的选择性决定的。中国的比较优势就是劳动密集型产品、初级产品,劳动密集型产品、初级产品意味着附加值低、价值低、价格低;另外中国过去只注重价格,忽视了价格之外的其他非价格竞争手段,包括产品质量、售后服务、广告等等。中国就是因为出口产品是初级产品、劳动密集型产品、低附加值产品,容易形成倾销。

所以,应对反倾销必须进行创新,必须生产出口高附加值的产品。

第四,中国企业不能积极应诉国外反倾销指控。我们国人包括政府部门,在改革开放初期时对于倾销、反倾销根本不了解,国人不会应诉,也不了解其他国家反倾销法,因此不可能应诉。要应诉的话必须了解人家的法律,然后积极应诉。

(二)印度是中国遭受反倾销的首要来源国

第一,中国对印度的出口额急剧扩大。1995年7.65亿美元,2016年584.15亿美元,22年间增长76.4倍;进出口总额701.79亿美元,进口117.64亿美元,顺差466.51亿美元。所以贸易额增幅很大,顺差也很大。第二,中印两国经济的高度近似性,产品竞争性比较强。第三,中国企业对印度的反倾销政策及实践缺乏了解。第四,中国对印度的反倾销案件极少,这意味着缺少制约或制衡别国对自身反倾销的威慑力。22年当中,中国对印度反倾销调查只有7起,中国对全球调查234起。

(三)钢铁产品是中国遭受反倾销调查最多的出口产品

中国出口的钢铁产品数量庞大且价格低廉。全球2017年钢铁产量中,粗钢大概是16亿吨,中国占了8亿多吨,一半的粗钢是由中国生产的,这么多的钢铁生产出来,除了满足国内市场需求之外,肯定还要大量出口,而中国钢铁产品出口目的地相对集中于欧洲、美国,往往就是现在对中国钢铁产品反倾销最多的国家。

此外,中国钢铁产业集中度低。尽管我们钢铁产量很大,但是钢铁产业的集中度,也就是排名前三、前五、前十的钢铁企业占的份额比较低。我们位列前三名的河北钢铁、宝钢、武钢,这三家占全国总产量的比重只有16%;相比之下韩国前三家占全国的90.66%,日本为80.29%、俄罗斯68.86%、印度62.32%和美国53.51%。再加上钢铁作为支柱产业,各国对本国钢铁产业都是高度保护的,中国钢铁在反倾销中首当其冲。

四、中国应对未来国外对华反倾销的对策措施

第一,调整中国传统的出口贸易模式。具体包括调整中国的出口目标和理念;调整和优化中国的出口产品结构,原来主要是以初级产品低附加值的出口产品为主,现在要强调由出口大国变为出口强国,要强调创新,增加附加值;调整中国出口产品的竞争策略,由价格竞争转向非价格竞争,转向质量、售后服务和其他各种非价格竞争策略;转变中国的出口贸易方式,改变只出口产品的观念,通过对外直接投资的形式,对原来出口目的地进行对外直接投资,来代替单纯的产品出口。

第二,重视并积极应对以印度为代表的发展中国家对中国的反倾销。一是大力加强对发展中国家反倾销政策法规及其对华反倾销实践的了解和研究;二是中国可以积极与发展中国家缔结自由贸易协定或构建自由贸易区,以避免或减少反倾销贸易摩擦,实现互利双赢;三是建立专门针对发展中国家特别是发展中国家对华反倾销主要发起国的反倾销预警机制,一旦出现倾销迹象,政府或者行业协会通过相应的预警机制,对成员企业进行警示。

第三,努力降低全球对中国的反倾销成功率,减轻反倾销导致的损失。积极应诉,据理力争,积极配合反倾销国提供相应的材料;尽力争取世界各国特别是印度、美国和欧盟早日承认中国的完全市场经济地位;通过WTO争端解决机制解决贸易摩擦。

第四,适度强化中国的对外反倾销。如果没有对外反倾销,意味着失去了威慑。因为反倾销好多规则都是定性的,所以如果有相应的完善的反倾销法律法规体系,就容易对别的国家反倾销起到遏制作用。

第五,积极应对国外钢铁反倾销,维护中国钢铁产业安全。针对钢铁企业,中国现在所做的调结构、兼并重组、做大做强,其实都是有助于应对钢铁行业遭受的国外反倾销。

提问互动

Q1:经济学中有一个理论,如果一个国家的某个产业并非存在比较优势,这是一定需要政府来进行大力的支持和补贴,才能在国际市场上立足的。现在面临国际上比较严峻的反补贴形势,像国内这些并不是以比较优势而发展起来的企业,比如科技类产业,这些产业如何在没有政府补贴的情况下在国际市场上竞争?

宋利芳:首先,按照WTO反补贴协议与各国的《反补贴法》,并不是补贴一概属于不合理,不公平的。WTO规定的不可诉补贴有三种,一种是不可诉补贴,主要包括对于贫困地区、弱势群体的补贴。二是鼓励创新的补贴,三是针对环保的补贴。这三类补贴是属于不可诉的。

我们现在讲的《反补贴法》针对的补贴就是对于一般的产业,如果政府从财政、金融各个方面给予了的补贴,从而使受补贴的企业获得了不公平的竞争优势,进口国就可以针对出口国的补贴产品进行反补贴。

从中国来看,我们现在遭受反补贴的主要行业就是光伏产业。光伏产业作为中国的战略性新兴产业之一,本来国家是要重点扶持的。但是在这个扶持过程当中,补贴的方式,补贴的力度,以及补贴的阶段性都是很关键的。换句话说,如果从阶段性来讲,整个产业从无到有,在最初几年适当的补贴是可以的,是针对创新的补贴;但是现在,光伏产业作为战略性新兴产业被提出来到现在相对时间也比较长了,这样持续的大规模补贴就形成了国外反补贴的借口。

Q2:市场经济地位本身是一个伪命题,我们如何让别人承认我们市场经济地位?

宋利芳:非市场经济像你刚才提到是个伪命题,其实大家争议很大。市场经济、非市场经济,WTO协定里面本身就没有这样一个条款。现在问题在于像美国、欧洲、欧盟这些发达国家或者其他发展中国家在反倾销的法律法规里面有了这一条,成为了一个既成事实。比如美国商务部有5条有关非市场经济的认定规则,欧盟直接用列举的方式,指出哪些国家就是属于非市场经济国家。

所以怎么应对非市场经济这样一个问题,关键就是游戏规则,话语权问题。传统的包括非市场经济的规则也好,还是反倾销、反补贴的规则也好,还是其他的国际经贸规则也好,是发达国家所左右的,特别是美国来制定,或者说更多体现美国的意志。

第二个方面,非市场经济某种程度上它确实不是经济问题,更多的可能是政治问题,也就是说比如从美国的角度来讲,他就是要把这个当做制约中国、遏制中国的手段。

所以,中国发展到现在,怎样由游戏规则的接受者逐步向规则制定者过渡,这个问题非常关键。只有参与到游戏规则的制定中,拥有决策权,才能从根本上改变被动地位和局面。这本身不仅仅是一个经济问题,而是一个政治层面战略上的问题。(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳,微信公众号:rdcy2013)