发布时间:2018-12-20 作者: 姚乐

2018年是“一带一路”倡议提出的第五年,波兰一直是“16+1”机制和“一带一路”倡议的积极响应者,中国与波兰合作进展持续深入。分析波兰加入“一带一路”倡议的动因和当前中波关系中的主要问题,能够有效促进双方的经贸合作。

作者姚乐系中国人民大学重阳金融研究院助理研究员,本文刊于《进出口银行》第六期。

中东欧国家中,波兰是中国在该区域最大的贸易伙伴。自2004 年加入欧盟以来,波兰在欧盟中的地位不断提升,不仅拥有较为强劲的区域内经济影响力,更拥有成为区域强国的雄心壮志和综合性国家战略。2012 年,中国与中东欧国家领导人在波兰华沙正式会晤,中国首次提出促进双方合作的十二点建议,开创了中国与中东欧国家的机制化合作;2013 年,“16+1”机制正式建立,截至 2018年已举办了6 届领导人会晤,出台了6 份行动纲要,为“一带一路”政策目标在欧洲落地提供了制度基础和保障,使中东欧国家成为推进“一带一路”建设的先行者。

作为主办第一届中国—中东欧国家领导人会晤的东道国,波兰一直是“16+1”机制和“一带一路”倡议的积极响应者。因此,以波兰为例,梳理近年来中波关系在“16+1”和“一带一路”框架下的进展情况,以促进中波、中欧关系未来健康发展。

一、“16+1”与“一带一路”框架下中波合作进展

(一)机制建设:区域间合作的基础

波兰在参与“16+1”机制建设过程中表现非常积极。继2012 年华沙举办第一次中国—中东欧国家领导人会晤后,2014 年波兰成立了两个多边商业促进机构,分别是波兰企业发展局建立的中国—中东欧国家联合商会执行机构以及波兰信息和外国投资局牵头建立的中国—中东欧国家投资促进机构联系机制。2015 年4 月,中国—中东欧国家联合商会首次会议在波兰卡托维茨举行。同年10 月,中国— 中东欧国家合作第六次国家协调员会议在波兰华沙举行。2016 年通过了《中国—中东欧国家合作里加纲要》,波兰将设立中国—中东欧国家海事秘书处,推动中国与波罗的海、亚得里亚海、黑海地区中东欧国家开展“三海港区合作”。

(二)贸易畅通:双边贸易增长显著

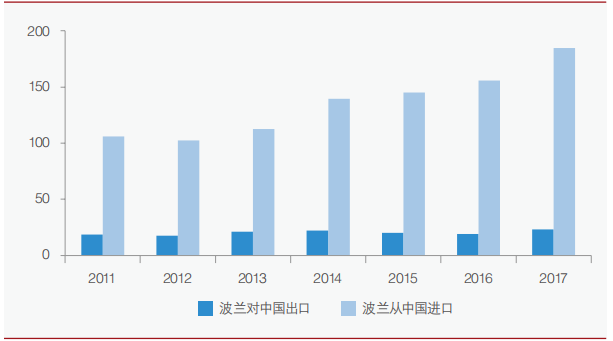

近年来,波兰与中国之间的贸易量增长较快(图1)。“16+1”机制极大地促进了波兰从中国的进口,但促进对华出口的作用并不显著。2011~2017年,波兰从中国进口份额从5.03% 上涨到8%,而对华出口份额却一直维持在1% 左右。波兰作为中国在中东欧地区最大的贸易伙伴,其对华贸易逆差从2011 年的87.6 亿美元扩大到了2017 年的161.3亿美元。中国与波兰之间贸易逆差过大正在成为双方经贸关系中的重要问题。

图 1 波兰与中国进出口贸易

(2011~2017 年,亿美元)

数据来源:商务部

尽管贸易逆差较大,但两国在“16+1”框架下的食品、农产品贸易合作依旧值得关注。由于我国严格的法律法规和出于公共卫生考虑实施的禁售, 对其他国家来说,获取中国的食品、农产品市场准入许可非常不易。由此,波兰对“16+1”机制怀有很高期待,希望能够通过推动相关领域合作拓展对华食品出口,利用其产业优势缩小对华贸易逆差。2015 年,中波双方签署了有关动物及动物源性产品输华检疫议定书,为波兰肉制品进入中国市场奠定了基础。两国农业部还建立了机制化的合作关系, 定期举行工作组级别的会议。经过多轮谈判,目前已有来自波兰 71 家公司的奶制品、14 家公司的渔业产品、17 家公司的肉制品和 1 家公司的乳基婴幼儿配方食品获得了中国的市场准入许可。

(三)投资便利化:吸引中国投资

促进双边投资是中国与波兰合作的另一重要领域。与西欧国家、美国、日本、韩国等国家相比,中国在中东欧国家的对外直接投资总量不大,但近10 年来增长速度较快,中东欧国家中,波兰排在中国投资目标国的第三位。

早在“16+1”机制建立前,中国对波兰投资就已经开始大幅增加,增幅最大的是2011 年,从1674 万美元增加到4866 万美元(表1)。“16+1” 机制对投资的拉动效应在某些领域的典型案例十分明显。以中国在波兰新能源和环保领域的投资为例:2014 年9 月中国—中东欧投资合作基金向波兰两个新能源项目投资,一是投资2.4 亿兹罗提购买波兰能源伙伴有限公司(PEP)16% 股份;二是投资1.8~2.3 亿兹罗提,同波兰“光线”可再生能源公司组成合资公司,共同投资收购波兰两个优质风力发电场共50.1% 的股权。2016 年8 月,中国光大国际有限公司以1.23 亿欧元收购波兰最大的固废处理公司NOVAGO,其中包括1.18 亿欧元的股权价值和500 万欧元的土地储备资源。波兰发展部副部长多马嘎尔斯基出席收购交割仪式时表达了波兰政府对此类环保、创新产业投资的坚定支持。

(四)互联互通:“16+1”对接“一带一路”

加强交通基础设施互联互通建设,是2012 年最初提出的12 项加强中国—中东欧合作的重要举措之一。“一带一路”倡议提出之后,互联互通作为“16+1”对接“一带一路”的重要领域,被正式写入了《中国—中东欧国家合作布达佩斯纲要》。该领域中的中波合作主要体现在中欧班列。自2013 年4 月“罗兹—成都线”建成通车后,该线路中国境内的终点延伸至厦门自贸试验区,波兰境内终点也从罗兹向罗兹经济特区以及库特诺延伸。由于地理位置占优,从罗兹和库特诺将货物转运至欧洲各国首都最多只需3 天。

(五)资金融通:加强金融合作

波兰与中国在金融领域的合作主要集中在以下几方面:一是波兰欢迎中国商业银行在其国内开设分支机构,中国银行、中国工商银行相继在华沙开设了分行。二是最大程度利用“16+1”机制提供的

融资机会,中国—中东欧投资合作基金由中国进出口银行以及波兰和匈牙利的投资机构合作运营,基金总额 5 亿美元。目前,该基金已经投资了波兰风力发电场、通信行业等多个项目。2014 年 12 月中国进出口银行提出为该基金追加 10 亿美元注资。此外,波兰还力求以创始会员国身份加入亚洲基础设施投资银行(AIIB)。波兰财政部长保罗·萨瓦玛哈(Paweł Szałamacha)在 2016 年 5 月亚投行行长金立群访问波兰时表示,波兰希望建立亚投行中东欧地区代表机构,并强调亚投行成员国身份以及与中国的更紧密合作关系对波兰实现自身经济战略非常重要。三是加强金融法律法规方面合作,2015 年《中国—中东欧国家合作苏州纲要》提出,中国银监会将与波兰金融监管局重新签署银行监合作谅解备忘录。四是推动人民币国际化,中国银行为波兰政府成功发行30 亿元人民币熊猫债。五是中国对波兰开放金融市场,波兰国家银行以境外央行名义进入中国银行间债券市场。

二、波兰积极参与“16+1”和“一带一路”动因

(一)波兰发展的需要

苏联解体之后,加入欧盟是包括波兰在内的所有中东欧国家的政治经济转型目标,使国家经济发展和人民生活水平达到欧盟标准,是中东欧国家入盟的关键动力。中东欧新入盟国家自2004 加入欧盟以来,从统一大市场、欧盟地区政策和各类趋同政策中获益良多。波兰于 2004 年加入欧盟,此后欧盟成员国的身份为其带来了全方位利益,其中最显著的益处就是极大地促进了其经济增长。自加入欧盟以来,波兰 GDP 增长率一直保持在欧盟平均水平之上(图2)。

然而,2009 年欧债危机是中东欧新入盟国家与欧盟经济关系的转折点。

图 2 波兰与欧盟 28 国 GDP 增长率对比

(2005~2017 年,%)

数据来源:欧洲统计局

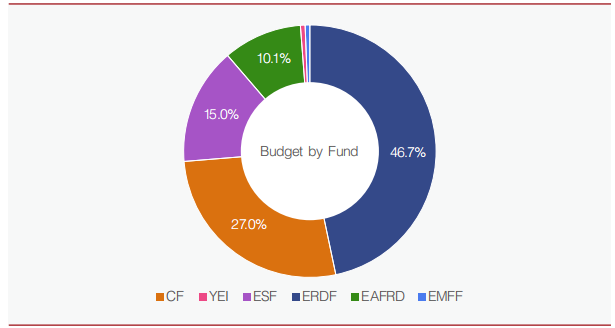

旨在缩小区域内新老成员国发展差距的欧盟凝聚政策(European Cohesion Policy)令中东欧新入盟成员国直接受益,而波兰是其中最大受益国。占欧盟预算1/3 的凝聚基金(Cohesion Fund, CF)由欧盟直接提供给人均GDP 不到欧盟平均水平90% 的成员国,2007~2013 财年,10 个新入盟国家共获得该笔资金1780 亿欧元。2014~2020 财年,凝聚基金被并入了欧盟结构和投资基金(EU Structural and Investment Fund, ESIF), 波 兰将从欧盟获得ESIF 基金861.1 亿欧元,其中最主要部分为区域发展基金(ERDF)和凝聚基金(CF),分别占比46.7% 和27%(图3)。

图 3波兰所获欧盟结构和投资基金资金(ESIF)分配情况(2014~2020 年)

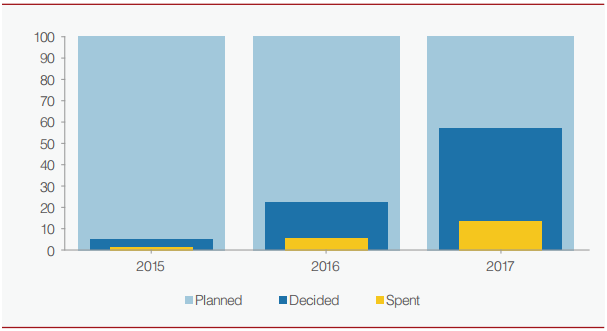

图 4波兰所获欧盟结构和投资基金资金(ESIF)实际使用情况(按年份,%)

数据来源:https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/PL.

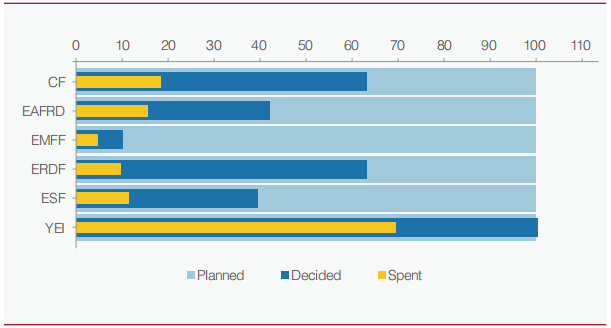

图 5波兰所获欧盟结构和投资基金资金(ESIF)实际使用情况(按类别,%)

数据来源:https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/PL.

然而,追踪上述资金实际发放、使用情况可以发现,2015 年以来,欧盟实际兑现的基金支付额度远小于计划。2017 年,决定支出的 ESIF 基金总额只占计划支出的57%,而最终实际真正支出的额度只占计划的 13%(图 4)。而波兰所获 ESIF 基金中的最主要组成部分,区域发展基金(ERDF)和凝聚基金(CF),决定支出所占比重均为计划支出的60%, 而最终实际支出只分别占计划的10% 和20%(图5)。这说明尽管按照计划方案波兰将从欧盟凝聚政策中获得支持,但受欧债危机、欧盟整体预算锐减等因素影响,波兰实际所获收益与其得到的承诺相比差距较大。

加入欧盟统一大市场还极大地促进了中东欧国家对外贸易增长,然而,中东欧国家对欧盟市场的高度依赖导致其在2009 年欧债危机中付出了惨重代价。危机后新入盟成员国与欧盟贸易量回升速度明显减慢,市场结构的改变也显示了新入盟成员国将自身对外贸易市场多样化的意图。例如,自从维谢格拉德集团四国(V4)入盟以来, 德国一直是其最大的贸易伙伴,与德国的贸易额占四国贸易总额的比重约为 1/3。然而欧债危机后,V4 与德国贸易额占四国贸易总额的比重显著下降。

2009 年受欧债危机影响,波兰对欧盟其他成员国的进出口贸易遭遇断崖式下跌,尽管接下来的两年得到较快恢复,但 2012 年进出口再次遭遇负增长(表 2)。直到 2016 年,波兰在欧盟统一大市场内部的进出口贸易增长始终未恢复到危机前水平,2015 年遭遇第三次负增长。

欧债危机发生以来,欧洲接二连三发生欧元危机、难民危机、恐袭频发、英国脱欧等一系列问题,民粹主义和“疑欧主义”思潮甚嚣尘上,并且向越来越多欧洲国家蔓延。波兰近期国内政治环境变化一定程度上反映了这一点。

2015 年5 月,安杰伊·杜达(Andrzej Duda) 成为波兰新一任总统,其所在法律与公正党(Prawo i Sprawiedliwo, PiS)赢得了议会多数席位,获得了460 席位中的236 席。该党领导人贝娅塔·希德沃(Beata Szydlo)出任总理并组建新一任政府。此次大选标志着波兰对外政策的重大调整,其独立性和“疑欧主义”特征显著增强。新政府上任后新任命了5 位宪法法院法官,并授权行政分支确认或拒绝承认及执行宪法法院的判决。该措施遭到波兰宪法法院反对,由此引发了波兰宪法危机。宪法危机尚未平息,新政府又改革了媒体法,增加了政府对媒体的人事任命权和监管力度。宪法危机和国内改革引发了欧盟对波兰正式的法治调查,这是有史以来欧盟首次对成员国进行此类调查。

此外,在涉及自身核心利益的问题上,包括波兰在内的V4 国家集团坚定地反对欧盟政策。2015年9 月22 日,欧盟就难民分配协议发起投票,匈牙利、斯洛伐克和捷克坚决反对欧洲接收12 万难民的方案,因此该方案被迫通过“多数表决机制”(Qualified Majority Voting, QMV)而非协商一致的方式进行表决。尽管最后一刻波兰放弃了之前的立场,支持了欧盟的方案,但新任波兰政府拒绝执行该法案。

(二)中国倡议与波兰发展战略高度匹配

波兰对华政策在其2015 年总统大选前后保持了较高程度的一致性。现任波兰政府不仅延续了唐纳德·图斯克(Donald Tusk)总理的对华政策,重视中国在全球经济领域的引领角色,甚至更进一步提升与中国合作的层次。安杰伊·杜达总统就任 3 个月后,就对中国进行了国事访问,与国家主席习近平和李克强总理分别举行了会见。部分波兰学者认为,中波双边关系升级为全面战略合作伙伴关系表明波兰认识到了中国在当今世界国际事务中逐渐增强的影响力,不仅满足于从中波经济合作中获益,也希望在其他方面与中国加强合作。

近年来,中波关系的升温还体现在波兰加强与中国的合作符合波兰自身战略意图。中波两国在“16+1”机制下的合作,将两国各自的发展规划充分对接,并且从顶层设计、机制合作到地方合作逐层推进。波兰积极加强与中国合作,重要原因之一是其自身发展战略与“16+1”和“一带一路”的重点合作领域匹配程度很高,二者可以实现高效对接。

2016 年2 月,波兰总理马特乌什·莫拉维茨基(Mateusz Morawiecki)为波兰未来25 年的经济发展做出了路线图规划,该计划被称为波兰的“可持续发展计划”,由五大核心要素组成,分别是再工业化、创新、增强国际影响、可持续社会发展和提升储蓄率。根据该计划,波兰政府将于2040 年之前投资共计1 万亿兹罗提,以加强波兰企业创新能力及在国际市场上的竞争力。波兰政府表示,投资将用于20 个大型基础设施和工业项目,着重扶持创新产业发展,帮助波兰更积极地参与到全球当前“数字革命”中。该计划的许多重点,与中国“一带一路”有较高相似度。在中波两国《关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》中特意指出,双方将以“一带一路”建设谅解备忘录为基础,加强“一带一路”与“可持续发展计划”对接,共同组织编制中波合作规划纲要,开展和深化互利合作,实现和平、可持续发展和共同繁荣。

波兰将“16+1”视为能够使“一带一路”倡议具体落实到行动的机制化途径,认为通过加强基础设施互联互通能够扩大对华出口,通过建立经济特区、工业园等进一步吸引中国投资,进而促进波兰国内乃至中东欧区域内公路、高铁、国际港口等交通基础设施建设。由此可见,波兰在“16+1”框架下积极推进经贸合作平台机制化建设、中欧班列运营和金融合作等举措,与其再工业化和扩张国际影响力、竞争力的政策目标高度吻合。

波兰还在其国内进行了多层次的机制化安排用于对接与中国的合作。例如,波兰信息与外国投资局(PAlilZ)发起了“走向中国”(Go China)项目,并牵头成立了波中经济合作中心;波兰驻中国大使馆新增了农业与农村发展部代表岗位;波兰政府专门建立了协调波中战略伙伴关系发展的跨部门委员会;波兰基础设施发展部建立了波中地方合作工作组等。

作为地区大国,波兰有自己的战略抱负。《波兰对外政策白皮书(2012-2016)》(Poland Foreign Policy Priority 2012-2016)指出了当前欧盟面临的挑战及其对联盟本身和成员国战略方向的影响,表达了对新兴经济体快速增长势头的关注,强调了2008 年经济危机所暴露出的全球治理体系存在的严重问题以及改革的必要性。基于这些认识,波兰将实现国家现代化作为最优先实现的政策目标。波兰认为,接近乃至达到欧洲发达国家发展水平有助于增强其国际地位,能够使其在欧盟内部扮演更重要的角色。波兰不仅将自己视为能够对欧盟的战略决策施加影响的重要成员国,而且认为自己具有全球层面的竞争力和影响力。因此,波兰提出了“强大欧盟中的强大波兰”(Strong Poland in a Strong Union)口号,积极推动与非欧盟国家的合作。这份外交政策指导文件还多次提到中国,强调中国全球第二大经济体的地位以及快速增长的对外投资和创新能力。在波兰看来,与中国建立良好的双边关系有助于塑造其“重要欧盟成员国”的形象。

三、当前中波关系中的主要问题

(一)既有合作机制对经贸、投资拉动作用不及预期

当前中波关系中存在的最主要问题之一是波兰对华贸易逆差不断扩大,中波相互投资规模仍然较小。“16+1”和“一带一路”等合作机制,虽然极大地促进了双边经贸、投资关系的发展,但带动效应并不显著,与合作机制建立之初双方的预期有明显差距,尤其是波兰方面,失望情绪近年来有增加的趋势。

中波两国经济体量差距过大,是造成此一问题的重要原因。中国GDP 总量约为16 个中东欧国家总和的8 倍,约为波兰的22 倍。经济总量上的差距不一定影响友好关系的建立,却一定会影响双方经贸合作的程度和规模。此外,中国与波兰等中东欧国家经济互补性较弱,互不为主要贸易伙伴。波兰前5 大出口对象国中并没有中国;中国在其前5大进口对象国中名列第二位。中国进出口贸易10大伙伴国,均无中东欧国家位列其中;而中国在欧洲的贸易伙伴中,波兰是第九大出口国,出口额约为德国的1/5;进口伙伴中波兰更是排在第十名以外,进口额仅为德国的1/32。

投资方面,虽然2009 年欧债危机期间欧盟对波兰 FDI 流入显著减少,但经济危机对波兰与欧盟投资关系的冲击远不及对贸易关系的影响,危机之后欧盟 FDI 稳步回升,所占比重甚至超过了危机前的水平。

此外,作为唯一在经济危机期间保持经济正增长的欧洲国家,波兰资本充裕,吸引中国投资的目的主要是获取先进技术以推动本国再工业化进程。波兰更希望中国进行绿地投资而非收购并购,尤其注意避免过度依赖中国资本。近年来,在“16+1” 和“一带一路”机制带动下,中国企业在波兰基建领域投资显著增加。然而,匈塞铁路项目在欧盟层面遭遇的波折让波兰在与中国进行相关投资合作时更加谨慎。

2017 年以来,随着“16+1”和“一带一路” 等合作机制不断发展,新增经济合作成果数量不及前些年显著,合作重点更多放在了推动之前合作承诺落实上。这本是合作机制发展的自然规律,也有利于合作变得更加务实、成熟,但由于一开始波兰方面对相关机制期待过高,经济合作亮点的减少一定程度上影响了其参与热情。该现象对中国管理“一带一路”建设伙伴国预期、恰当处理双边关系提出了挑战。

(二)欧盟对“16+1”机制的战略疑虑

欧盟对“16+1”机制整体而言的怀疑态度尚未消除。欧盟担心中东欧成员国与中国达成的贸易和投资协议违反欧盟相关法律法规,更担心与中国的亲密关系将削弱欧盟对中东欧国家的影响力,使之难以形成统一的对华政策立场。近几年欧盟对外关系委员会(European Council on Foreign Relations, ECFR)发布的年度报告,清楚地显示了欧盟对“16+1”犹疑不定、不断调整的微妙态度。在2011 和2012 年的报告中,因为中东欧国家参加了中国—中东欧国家领导人会晤,在报告中被标记为“ 逃避者”(slacker);2013 年,中东欧国家承诺在“16+1”会议期间与中国谈判合作协议前都会征询欧盟意见,因此在当年报告中 ECFR 态度略微向积极方向转变;然而,2014 和 2015 年 ECFR 报告态度重新转向怀疑,对中东欧国家与中国之间日益加强的经济、政治关系表现出严重忧虑。

欧盟对外关系委员会的一项研究对比了2008 年危机前后欧盟成员国对中国的态度表明:危机前,波兰是“ 坚定的实业家”(assertive industrialists);危机过后,欧盟被新出现的断层线分成了“ 失意的市场开放者”(frustrated market-openers)和“ 缺乏资金的交易寻求者”(cash-strapped deal-seekers),波兰处于两类之间。波兰在经济方面对中国的态度表明波兰希望与中国达成更多交易,而非在市场经济地位等议题上与中国对抗。政治议题方面,波兰对中国态度明显转变为更加积极。这份对比研究体现了欧盟相当程度的焦虑,欧盟认为“处于欧盟边缘地位的成员国以往总是担心中国将其低成本产品低价倾销到欧洲市场;但现在,他们将中国视为欧盟或IMF 资金的补充者甚至替代者,某些国家甚至更愿意寻求与中国的经济合作”。(参考文献略。欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳,微信公众号:rdcy2013)