发布时间:2021-11-02 作者: 丁刚

《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会(COP26)即将在英国格拉斯哥召开。从1972年联合国首次环境大会到今天的气候大会,人类为重新呼吸到清洁的空气、重新拥有青山绿水的财富,已经走过了将近50年的历程。

作者丁刚系中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、《人民日报》原驻联合国记者,本文转自10月30日“丁刚看世界”微信公众号。

《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会(COP26)即将在英国格拉斯哥召开。

从1972年联合国首次环境大会到今天的气候大会,人类为重新呼吸到清洁的空气、重新拥有青山绿水的财富,已经走过了将近50年的历程。

今天中国人把“生态”视为一种能够与“精神”、“物质”并列的文明时,不应忘记49年前在瑞典斯德哥尔摩举行的那次人类环境大会。

正是从那次大会开始,中国人对生态环境有了新的认识一些专家迄今仍称那次会议是“新中国环保的起点”,由此不再将污染视为资本主义的问题。

全球环保的路线图也是以那次大会为起点的。

1979年联合国在瑞士日内瓦召开了第一次世界气候大会。气候变化第一次作为一个受到国际社会关注的问题提上议事日程。1991年,联合国就制定《气候变化框架公约》开始了多边国际谈判。

笔者曾与参与组织斯德哥尔摩大会的两位加拿大老人做过交谈。一位是联合国前任副秘书长莫里斯·斯特朗先生,另一位是加拿大世界记者协会的会长凯恩斯先生。上世纪70年代初,他们都在联合国工作,是联合国首届人类环境大会的组织者。斯特朗当时是大会的秘书长,凯恩斯是他的助手。

“在斯德哥尔摩700多年的历史上,从来没有过那样的景象,整个城市人满为患,甚至连公园里也有很多人搭起帐蓬,安营扎寨。”凯恩斯先生说。

1972年6月5日-16日,来自世界各地的数千名记者和上万专家学者汇聚斯德哥尔摩。美国《时代》周刊当时的报道称这些人雄心勃勃,“想要挽救地球。”他们首次提出了“我们只有一个地球!”的口号。

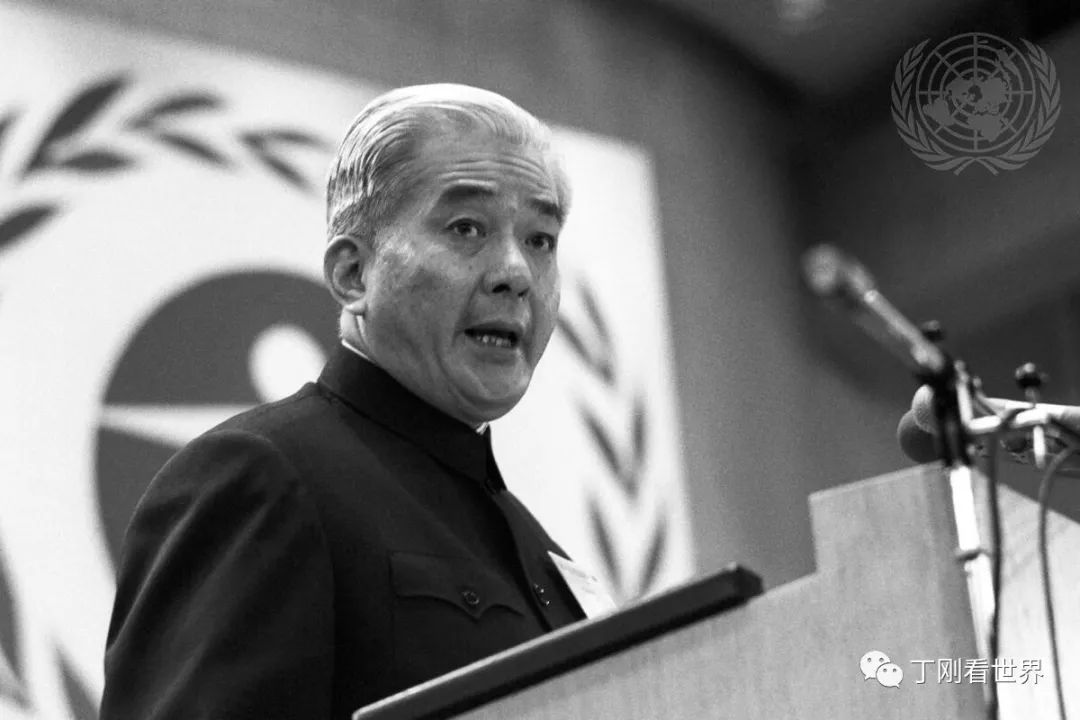

中国政府派出了一个大型代表团参会,那是中国在联合国合法席位恢复后第一次参加联合国的大型国际会议。中国政府代表团由当时的燃化部副部长唐克任团长,成员中有顾明、曲格平、毕季龙和陈海峰等。

中国代表团团长唐克在大会上发言。(联合国图片)

凯恩斯先生回忆说,当时正是冷战时期,美苏两大集团对立,瑞典作为中立国,就是想借用自己的这个身份,通过联合国来把更多国家凝聚在一起,更充分地关注人类面临的日益严重的环保问题。但是,由于当时联合国没有邀请东德参会,苏联就要带着华沙集团抵制。这个时候,发展中国家,尤其是中国和印度这两个大国能不能参加就成为关键。

斯特朗说,印度决定参加与他在之前搞的一份报告相关。那份题为Founex Report的报告首次将贫穷与环境问题联系在一起,这与印度当时对环保问题的基本立场相同,所以印度总理英迪拉·甘地决定参会,她在大会演讲中也强调了扶贫和生态治理之间的关系。

凯恩斯说,会议筹备期间,他和斯特朗在与中国政府代表的接触中了解到。那个时候,由于日本出现了严重公害污染事件,加之中国也有一些生态污染问题,中国中央政府开始重视这个问题。周恩来总理批准了中国参会,并希望能通过大会了解国际动态,学习国外先进经验,以便及早开始中国的环境治理。同时,刚刚恢复联合国合法席位的中国也希望借这次会议向世界发声。

当时的中国代表团成员,后来成为首任环保局长的曲格平曾回忆,上世纪六七十年代,在人们的观念里,“社会主义是没有污染的”,但当时的事实是,官厅水库、白洋淀、桂林漓江都已出现严重污染。在这之前他就参加国务院的相关工作,按照周总理的要求,研究中国的环境风险。

笔者查阅的瑞典报纸的当时的报道说,为了开好那次大会,瑞典政府把新旧两座议会大厦都腾了出来,并为代表们提供了大量的自行车,让他们骑车去开会。来自世界各地的环保人士和组织还纷纷在那里摆摊设点,宣传各自的环保理念和技术。

由于当时正值冷战高峰,各路人马都是“政治挂帅”,观点对峙,针锋相对,辩论十分激烈,而环境保护就在这样的辩论中第一次成为当时世界媒体广泛关注的话题。

中国代表在大会的发言中明确阐述了中国对环保的立场。后来经过大会讨论,《宣言》采纳了中国代表团的诸多观点,回应了中国等广大发展中国家的关切,甚至直接引用了毛主席语录。如:“世间一切事物中,人是第一可宝贵的。”曾任斯德哥尔摩环境研究所副所长的李来来后来在接受“中外对话”的访谈时说,这实际上是当时中国代表团针对宣言草案中涉及“人口增长速率过快引起贫穷和环境破坏”的论调的一种反应。

宣言中引用的毛主席语录还有,“人类总得不断地总结经验,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。”“我们需要的是热烈而镇定的情绪,紧张而有秩序的工作”。

宣言中的一些表述也体现了中国的观点。比如,“在发展中的国家中,环境问题大半是由于发展不足造成的”;

又如,宣言指出,在发展中国家“千百万人的生活仍然远远低于像样的生活所需要的最低水平。他们无法取得充足的食物和衣服、住房和教育、保健和卫生设备。因此,发展中的国家必须致力于发展工作,牢记他们优先任务和保护及改善环境的必要。”

对这次大会做过研究的李来来博士说,在大会开幕之前,《人类环境宣言》经过各国磋商基本定稿,在大会上只留了一天的讨论时间。因为1971年10月之前中国还没有恢复联合国的合法席位,所以没有参与之前的讨论。在这种情况下,中国提出重启对宣言的讨论,并认为“这是一个控制和反控制的斗争”。但是最后基本上还是顺利谈成了,只是多耽误了几天的时间。

1973年,中国第一次环境保护会议在北京召开,由此揭开了中国环境治理的序幕。

联合国人类环境大会为什么会在德哥尔摩召开呢?

大体上有三方面的原因,一是瑞典人对自然有着一种特殊的亲近感,至今大多数瑞典人度假不是去什么旅游胜地,而是钻进深山老林或到远离城市的小岛住几个星期。

瑞典人有句老话,一直被视为环保政策的座右铭:“我们并不拥有一个地球,我们只不过是从孩子的手里借了一个地球。”

很多瑞典人常自夸说,世界上大多数国家的国歌都是歌颂民族独立和争取自由的,而瑞典的国歌却是歌颂美丽的国土,这足以表明瑞典人与大自然的关系。

斯德哥尔摩皇后岛冬景。丁刚摄

其二,50年代初,瑞典和挪威的渔业出现减产现象,后经科学家调查发现,罪魁祸首是酸雨。由于欧洲大陆上的工厂排放出大量的酸性气体,随高空气流飘到北欧,使湖泊酸化导致了渔业减产,瑞典成为欧洲大陆工业化污染首当其冲的受害者。瑞典人意识到,环保已经不再是一个国家能够解决的问题,需要全欧洲和全球的应对措施。于是,瑞典政府向联合国提出了召开环境会议的建议,同时还向联合国提交了有关酸雨的报告。

其三,当时的瑞典首相帕尔梅把环保视为其外交政策的重要部分。

帕尔梅是一位非常活跃的国际政治活动家,屡屡就美国侵略越南的政策提出批评,曾与北越大使阮寿真共同走上街头,参加反美游行示威。帕尔梅把召开这样一次会议视为改善瑞典国家形象,尤其是提升瑞典在发展中国家影响力的重要机会。他本人或派代表出访各国,说服了很多国家的首脑,使他们能够支持这次会议的召开。

大会最后通过了两个文件,《人类环境宣言》(又称斯德哥尔摩宣言)和《人类环境行动计划》,并确定每年的6月5日为世界环境日,开始建立一个全球110个国家参与的监控污染的体系。

大会最大的成果是首次确定了环境保护在人类发展过程中的重要地位,它意味着全球环保意识的觉醒。正如当年斯特朗先生在开幕式上致词所说,斯德哥尔摩给人类提出一个新的目标――我们将怎样掌控人类第一波技术文明冲击的浪潮。

会后,联合国成立了环境规划署,负责在全球建立环境监控体系,斯特朗先生担任了首任署长。在环境规划署和全球环保人士的推动下,有了1979年的环境大会,20年后联合国又在巴西举行了第二次相关会议,并更名为首脑会议(又称里约地球峰会),全球117个国家的首脑参加。

环境问题从此与人类文明紧紧地联系在了一起。

今天,每当全球各地的人们以各种不同的方式纪念“世界环保日”,或是重温一下人类环保的历史,就会自然而然地联想到这次大会,联想到瑞典人对环保的重视。

(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳 ;微信公众号:rdcy2013)