发布时间:2025-01-20 作者: 王文 李珊珊

2025年1月20日,中国人民大学重阳金融研究院(人大重阳)主办将召开主题为 “只要信心不滑坡,办法总比困难多”的第五届(2025)迎春论坛 。论坛将发布主题为《全球金融治理:新困境与新应对》的年度报告。该报告原稿发表在核心期刊《金融经济学研究》2025年第1期(原文约13000字,作者王文,系人大重阳院长)。

编者按:2025年1月20日,中国人民大学重阳金融研究院(人大重阳)主办将召开主题为 “只要信心不滑坡,办法总比困难多”的第五届(2025)迎春论坛 。论坛将发布主题为《全球金融治理:新困境与新应对》的年度报告。该报告原稿发表在核心期刊《金融经济学研究》2025年第1期(原文约13000字,作者王文,系人大重阳院长)。报告再由人大重阳研究员李珊珊做数据与表格补充。现将报告摘要与第一部分内容提前分享如下:

摘要

●21世纪进入第三个10年,全球金融治理遭遇了许多前所未有的影响变量,包括G20机制面临自形成以来最大危机的“体系空心化”、全球金融治理尚未求解的新难题“国家金融化”、让全球金融治理的根基遭破坏的“金融武器化”、“去中心化”全球金融治理的新难题“货币虚似化”以及“债务天量化”。很明显,2020年代以来的全球金融治理新挑战是有史以来最综合、最复杂的,许多变量是过去从未曾经历过的,或其冲击力度从未像现在这么大。

●中国学术界的全球金融治理研究起源于2008年国际金融危机之后。根据中国知网搜索,2008年以来,篇名为“全球金融治理”的学术论文仅155篇,多聚焦形成机理、体系演进、治理状况、法理溯源以及中国贡献而展开,既未能涉及全球金融治理与中国“金融强国”战略之间的关系,也未能捕捉2020年以来“世界进入新的动荡变革期”下的全球金融治理的影响变量。

●下一场更大规模的全球金融海啸可能并不遥远。全球金融治理面临的新困境,不仅是金融意义上的包容赤字、监管俘获、制度非中性、议题泛化、碎片化、集体行动乏力等问题,更是经济、政治和战略等各个领域的历史性变革、系统性重塑、整体性重构。

正文

自2008年国际金融危机以来,中国逐渐从全球金融治理体系的被动跟随者向积极参与者的角色转化。2008年首次G20领导人峰会,中国就明确提出国际金融改革的方向即“坚持建立公平、公正、包容、有序的国际金融新秩序的方向”。2015年,党的十八届五中全会指出要“提高我国在全球经济治理中的制度性话语权”。2019年,在G20峰会上,习近平主席呼吁“要继续改革国际金融体系”。2021年,在第三次“一带一路”建设座谈会上,习近平主席强调“要深化资金融通,吸引多边开发机构、发达国家金融机构参与,健全多元化投融资体系”。2024年,党的二十届三中全会明确指出要“积极参与国际金融治理”。可见,随着金融事业取得进展和金融治理经验积累,我们党对金融工作本质规律的认知持续提升,我国参与全球治理的能力与意愿也在不断增强。

然而,21世纪进入第三个10年,全球金融治理遭遇了许多前所未有的影响变量,比如为应对国际金融危机而形成的G20领导人峰会机制正在因缺乏强制约束性而逐渐被弱化,经济过度金融化直接冲击了许多国家的国计民生和社会稳定,美西方对俄罗斯发动史上最多的金融制裁削弱了各国对美元领衔下国际金融体系的信任与依赖,货币加速数字化的进程直接改变了金融市场基础设施的基本运行逻辑,天量的全球债务正在堆积出更大风险的金融“堰塞湖”,很明显,2020年代以来的全球金融治理新挑战是有史以来最综合、最复杂的,许多变量是过去从未曾经历过的,或其冲击力度从未像现在这么大。对此,本文从多个领域探源2020年代以来造成全球金融治理困境的新变量,尝试对其影响中国“金融强国”战略推进的可能性进行深度分析,进而对未来中国推进中国金融高质量发展与高水平对外开放,构建中国特色的现代化金融治理体系、积极参与国际金融治理提出务实的建议。

探源2020年代以来的全球金融治理新困境

“全球金融治理”的研究源于21世纪初,是“全球治理”作为一个相对独立且流行的研究领域出现、且在1997年亚洲金融危机之后逐渐在国际学术界衍生出来的研究主题。2001年,加拿大卡尔顿大学教授罗德尔·杰梅在《全球治理》期刊上发表长文,首次较完整地论述“全球金融治理”的内涵与外延,即全球金融治理是在国际体系无政府状态下能够治理金融问题的广泛规则和程序架构。但遗憾的是,欧洲和北美学术界对全球金融治理的研究长期陷入“西方中心主义”的窠臼中,缺乏兼纳东西方文化的包容政治,远未认识到非西方的崛起对全球金融治理体系产生的范式革命。

中国学术界的全球金融治理研究起源于2008年国际金融危机之后。根据中国知网搜索,2008年以来,篇名为“全球金融治理”的学术论文仅155篇,多聚焦形成机理、体系演进、治理状况、法理溯源以及中国贡献而展开,既未能涉及全球金融治理与中国“金融强国”战略之间的关系,也未能捕捉2020年以来“世界进入新的动荡变革期”下的全球金融治理的影响变量。

众所周知,21世纪第三个十年发生了多起自二战结束以来甚至是百年一遇的重大国际公共危机,如新冠疫情、俄乌冲突、人工智能革命等,直接或间接地对全球金融治理的演进产生了重大的冲击。

●一是体系空心化:G20机制面临自形成以来最大危机。

21世纪以来,全球金融治理最显著的体系性变革就是从G7时代转型自G20时代。G20从1999年部长级会议到2008年国际金融危机后升格为首脑峰会,日益成为“促进国际经济金融治理的首要合作平台”,然而,G20为应对危机而生的天然机会主义色彩,正在随着危机逝去而暴露出一系列结构性的政治矛盾和底层逻辑的缺陷,比如,利用新兴经济体的崛起帮助美国度过难关后,对新兴经济体的利益关切不足;G20达成的各项协议缺乏法律约束力等。

新冠疫情、地缘政治等因素导致G20机制面临自形成以来最大危机。新冠疫情给全球经济和社会带来了深刻冲击,G20各国在应对疫情和复苏经济方面的行动不一,特别是发达经济体与发展中国家之间的差距加大。疫情后,发达国家通过大规模财政刺激实现了较快复苏,但许多低收入国家面临更加严重的债务危机和经济困境,导致全球治理体系的分歧和协调难度加大。加之近年来地缘政治紧张,G20机制陷入了25年来最大的困境。G20在一些重要议题(如全球金融治理、气候变化应对、全球可持续发展等)上未能有效协调立场,部分G20成员国推行单边主义政策,出现了政策对立或缺乏实质性政策,无法统一行动的局面。2022年以来,俄罗斯领导人更是连续缺席三届峰会。对此,美国彭博社评论道:“尽管人们普遍预料到各方之间的斗争,但这种斗争凸显了G20面临的身份危机。在其25年历史中的大部分时间里,G20主要是作为一个经济合作论坛发挥作用,但随着战争颠覆全球政治、重塑市场并扰乱贸易,G20现在正寻找一种使命感。”显然,G20机制出现结构性的权力分散化与行动空心化极大制约了全球金融治理的有效性与变革力,一些新兴经济体(如阿根廷)金融市场失序与货币汇率震荡牵绊着G20成员国在全球金融治理中的合法性与代表力。

●二是国家金融化:全球金融治理尚未求解的新难题。

国家金融化是指一国金融过度化发展、在国民经济体系中所占比重急剧上升,以至于金融资本逻辑主导国家经济运行的现象。自上世纪下半叶开始,以美国为代表的部分发达国家过度推行金融自由化政策,导致产业空心化、制造业的经济比重快速下降、贫富分化加剧、金融资产泡沫膨胀、金融资本利益绑架国家利益,导致全球经济运行极度脆弱与频繁动荡。这种趋势正在影响着德国、日本甚至中国等传统制造业强国的经济结构。

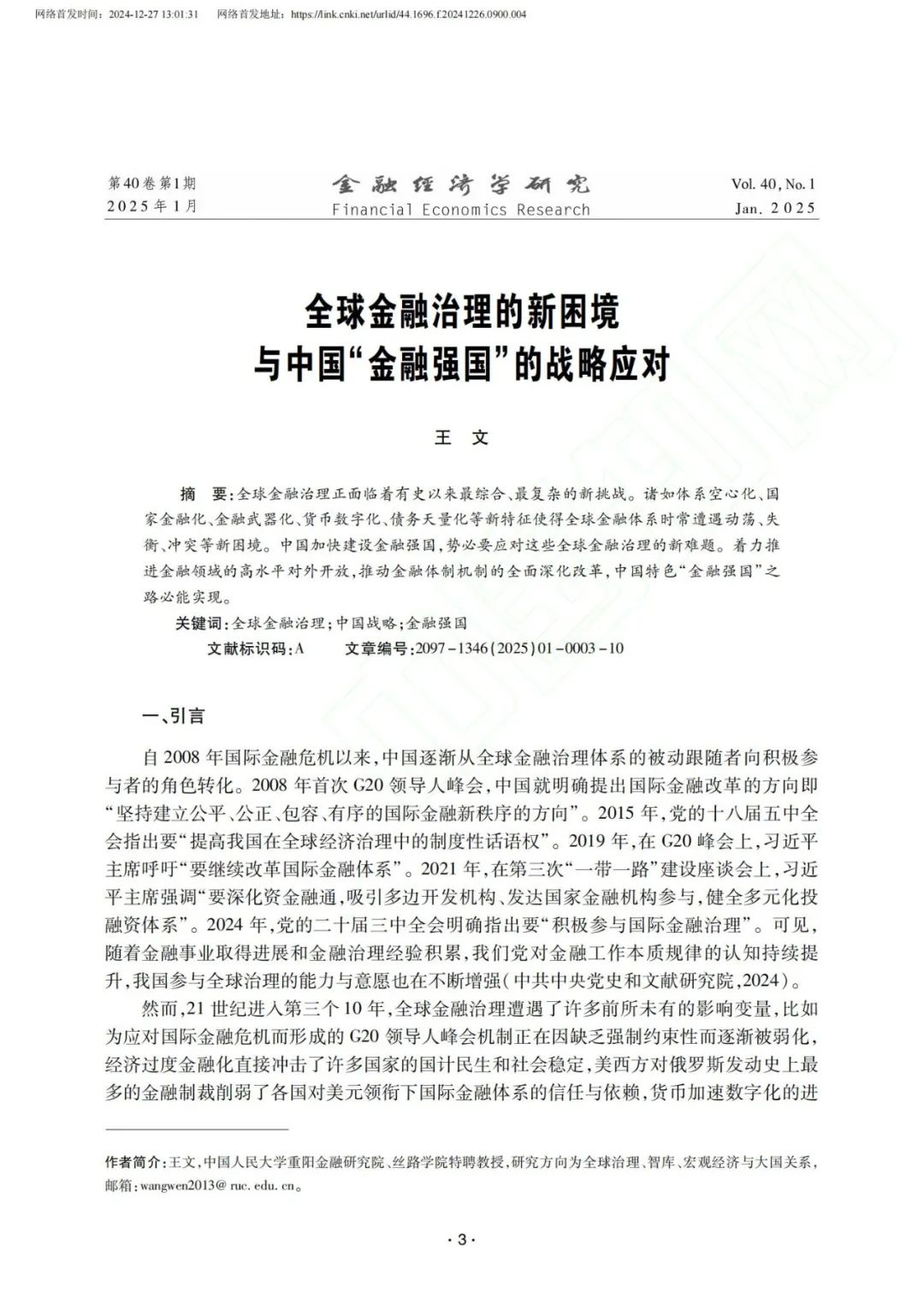

近年来,国家金融化,特别是主要霸权国的金融化,没有得到根本好转,正借助资本全球化、国际货币网络化蔓延至多国,并浸透至企业和家庭部门,进而“一国受灾、各国共损”的全球共振难题。更糟糕的是,国家金融化已成为部分发达国家为追逐金融资本的暴利向发展中国家转移和输出风险、导致全球金融治理乏力的一种新形式。最典型的事例就是2020年美国为应对疫情采取无限量宽政策,导致此后两年包括美欧各国在内的全球性通胀。2022年3月,美国为抑制通胀而激进加息,短时间内又把利率目标区间从0-0.25%提升5.25-5.5%的水平,吸引各国资本回流美国,导致借贷成本上升,经济活动扩张受限,全球经济复苏受到极大抑制。量宽政策也进一步加重了美国的金融化程度。2020年,美国金融业增加值占GDP比重达到8.25%的历史新高,同比上升0.52个百分点,虽然2021年以来逐步下降,但仍接近金融危机前的高点。美元霸权下的这种无节制金融自由化政策,无异于金融资本明目张胆地收割和掠夺他国财富。面对国家金融化导致市场动荡、创新受阻和收入分化等越来越恶化的难题,当前的全球金融治理体系中完全缺乏清晰、有效与必要的治理理念、治理主体、治理机制、治理规则。

图1:2003-2023年英美金融保险业占GDP比重

▲数据来源:美国经济分析局,欧盟统计局,中国人民大学重阳金融研究院整理

●三是金融武器化:全球金融治理的根基遭破坏。

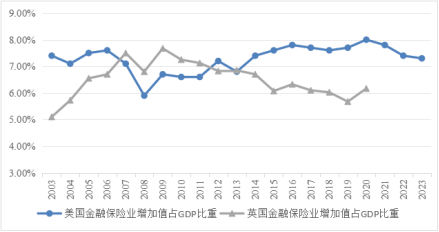

“金融武器化”(Weaponization of finance)最早出现在美国著名智库欧亚集团的《2015年全球风险报告》中,在2022年俄乌冲突爆发后、美国纠集整个西方世界对俄罗斯进行上万次的金融制裁后,“金融武器化”一词成为全球热门词,主要指的是西方国家将国际金融公共品视为对外打压俄罗斯的战争武器,包括且不限于冻结或没收俄罗斯个人和企业投资于西方国家的金融资产、冻结俄罗斯中央银行的外汇储备和黄金储备、限制俄罗斯部分银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)信息报送系统等。虽然 “金融武器化”并非俄乌冲突以来的新现象,但在战术上展现出更高的策略协同性、工具创新性和执行力度,这些变化不仅提升了制裁的综合效力,也导致国际合作与应对挑战更复杂。制裁烈度也较此前大幅升级,比如,虽然此前美国也对银行实施过制裁,但从未有过像Sberbank这样规模和与全球金融体系关联度相当的银行被禁止使用SWIFT(Nolke,2022)。“金融武器化”撬动人们对本国的海外资产的担心以及对美国为基石的全球金融体系的信任。美国外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control, OFAC)公开数据显示,2023年,OFAC执法罚金总额高达15.4亿美元,再创新高,且超过过去5年的总和(见图2)。

更多学者则认为,金融武器化升级将有可能引发全球金融公共品供给和需求的萎缩,导致全球金融治理的“金德尔伯格陷阱”,而各国舆论中经常报道的资产“去美元化”和“去欧元化”以及部分国家脱离西方主导国际货币体系的趋势,直接造成国际货币体系的分裂和全球金融治理的碎片化。事实上,通过国家力量没收他国公民的个人资产的行为,损害的不仅是金融规则运行的信任根基,更冲击了西方现代化以来赖以生存的“私有财产神圣不可侵犯”的文明信条。从这个角度看,根基遭到破坏的全球金融治理进程恐怕要面临着起底式的信任重建。

图2:2010-2023年美国OFAC每年执法罚金总额

▲数据来源:OFAC,中国人民大学重阳金融研究院整理

●四是货币虚似化:“去中心化”全球金融治理的新难题。

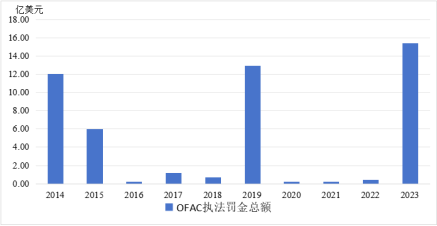

2020年G20达成“加强跨境支付体系的路线图”共识,计划通过分布式账本等新技术逐渐建立对数字货币的新跨境支付系统,这可以被视为全球金融治理涉足数字货币的新起步。然而,货币数字化的增长趋势远远快于国际货币治理机制的构建速度。随着区块链、人工智能等新技术的推广,私人数字货币尤其是加密货币的数量在激增。2024年,在比特币减半、监管环境的改善、特朗普当选等多重因素推动下,加密货币市值飙升。截至2024年年末,基于比特币衍生出的加密货币已达约1万种,全球加密货币市值达到约3.6万亿美元,同比增长约1.2倍(见图3)。持有超过100万美元加密资产的百万富翁人数在过去一年内也激增了95%。数字货币私人发行者的去国家化进程,颠覆了传统的全球治理权力结构。发行数字货币的非国家行为体正在崛起成为与国家平齐的全球治理力量。这就形成了全球金融治理依托主权国家行为体的“中心化”特征与私人数字货币兴起的“去中心化”趋势的根本矛盾。

尽管占全球98%GDP的134个国家和地区都已在积极探索和试点央行数字货币,但国家治理能力的速度远远跟不上数字货币的技术创新速度,不同国家的数字货币治理偏好差异也增加了全球金融监管难度。如何测算数字货币收益与风险、如何确认数字货币的法律地位与治理原则、如何管束数字货币的能源消耗、环境污染等问题,短期内恐怕都无法形成全球金融治理的共识。一方面,当前数字货币降低交易成本、在部分国家的发展对规避外部金融制裁会带来的积极意义,另一方面,数字货币增加金融监管风险、有可能冲击国家金融安全会带来负面影响。两者争论不休导致“去中心化”时代全球金融治理似乎又回到了新起点。

图3:2020-2024年全球加密货币总市值

▲数据来源:CoinMarketCap,中国人民大学重阳金融研究院整理

●五是债务天量化加剧:全球金融治理难以治愈的重症。

早在2019年,《华尔街日报》就惊呼“全球金融市场正面临着巨大的主权债券泡沫”。但新冠疫情爆发后,全球债务总额上升更加陡峭,IIF(Institute of International Finance)2024年12月发布的Global Debt Monitor数据显示,2024年前3季度全球存量债务(企业、家庭和政府部门加总)再增加12万亿美元,达到近323万亿美元的历史新高(见图4),相当于地球人人均近4万美元。虽然由于经济总量的增长,债务率(全球债务/GDP)较疫情后期的峰值有所回落,但仍略高于疫情前水平(见图5)。这其中来自发达国家的超过210万亿美元,占全球总量2/3,是发达国家经济总量的3倍多,堪为天量债务。

在全球主要三类部门的债务中,政府主权债务面临的隐忧最值得关注。IIF预计,到 2028 年,全球主权债务可能会增加三分之一,达到接近 130 万亿美元。根据IIF数据,成熟市场的政府债务占全球的70%,高于其总债务占全球的比例。比如,美国国债余额超过35万美元、日本约合9万亿美元,英国约4万亿美元,均远远高于本国经济总量。不过发达国家和中低收入债务国面临的挑战存在结构性差异。发达国家的主权债通常以本国货币发行债券,具备一定的货币主权,流动性高、发行能力强,很大程度上缓解了短期偿债风险,但中长期看,高债务仍可能导致高利率压力和财政空间受限,甚至违约风险。而中低收入经济体的外币债务比例较高,且债务结构中主权贷款占比高,流动性和再融资能力更弱,短期内面临更高的偿债风险,特别是低收入经济体(见图6)。

图4:2000-2024年全球存量债务走势

▲数据来源:IIF,中国人民大学重阳金融研究院整理

图5:2000-2024年全球存量债务与GDP之比

▲数据来源:IIF,中国人民大学重阳金融研究院整理

图6:2013-2022年中等收入和低收入国家存量外债/总国民收入

▲数据来源:世界银行International Debt Statistic,中国人民大学重阳金融研究院整理

这些年来,国际货币基金组织和国际清算银行等国际金融机构在技术层面监测公共部门、私营部门的杠杆率,但对各国财政政策的协调发挥不了有效的作用。从这个角度看,主权债务的天量化,使得世界经济处在有史以来最危险的“堰塞湖”下,目前看来已是全球金融治理无法疗愈的重症。主权债务泡沫破灭只是时间问题。在这个进程中,轻者导致供给和需求的失衡,冲击高债务率国家的信用评级,导致经济“长期停滞”,重者极容易触发一场主权债务危机,而衍生为一场远比2008年更糟糕的世界经济危机。

目前,从美国、欧洲、日本的整体看,一旦出现名义基准利率高于实际通胀率,企业资产收益率低于付息率的普遍现象,全球违约风险就会普遍出现。从2024年IMF世界经济展望的预判看,对于债务危机的判断是局部性的,重点关注中低收入、低收入债务国的偿债风险。但主流预测认为,全球债务危机的风险有可能上升,尤其在拉丁美洲、非洲等地的部分高债务国家的风险更为突出。

综上看,下一场更大规模的全球金融海啸可能并不遥远。全球金融治理面临的新困境,不仅是金融意义上的包容赤字、监管俘获、制度非中性、议题泛化、碎片化、集体行动乏力等问题,更是经济、政治和战略等各个领域的历史性变革、系统性重塑、整体性重构。

●关于“重新认识中国的金融优势”和中国“金融强国”的未来应对策略会议结束后会发布全文PDF,现将会议议程海报再发布如下,欢迎大家扫码报名线上参会。

(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳 ;微信公众号:rdcy2013)