发布时间:2023-07-19 作者: 代志新 杜鹏 董隽含

使用第七次全国人口普查数据和联合国《世界人口展望2022》数据,对中国人口老龄化趋势进行分析。中国正处于人口老龄化的快速发展阶段,且人口老龄化进程在未来将加速推进,走向老龄社会和超老龄社会,养老负担也将随之不断加重。

作者代志新系中国人民大学财政金融学院副教授,财税研究所研究员,杜鹏系中国人民大学人口与发展研究中心、老年学研究所教授,董隽含系中国人民大学社会与人口学院博士研究生,本文转自7月18日人大财税研究所。

内容提要:使用第七次全国人口普查数据和联合国《世界人口展望2022》数据,对中国人口老龄化趋势进行分析。中国正处于人口老龄化的快速发展阶段,且人口老龄化进程在未来将加速推进,走向老龄社会和超老龄社会,养老负担也将随之不断加重。同时,老年人口的健康水平和受教育水平都将不断提高。在人口质量持续提升的背景下,将健康状况和受教育程度与年龄指标相结合、以人力资源总量替代人口数量估算的老年抚养比低于传统计算方式下的老年抚养比,且其提升速度也相对较慢,这意味着未来劳动年龄人口的养老负担可能不会如以往预期的那样加速增大。随着社会经济的发展和医疗卫生条件的进步,人口老龄化需要用更加全面和适当的指标来衡量,以明晰中国的人口老龄化进程,积极应对人口老龄化。

一、引言

新中国成立以来,尤其是改革开放以来,在社会经济快速发展、医疗卫生条件不断改善、人口营养结构持续优化,以及计划生育政策有效实施的背景下,我国在较短时间内完成了人口转变,开启了快速的人口老龄化进程。1982-2020年期间,我国60岁及以上老年人口占比由7.62%快速提升至18.7%,65岁及以上老年人口占比由4.91%快速提升至13.5%。联合国《世界人口展望2022》的中方案人口预测结果显示,到2050年,我国60岁及以上老年人口规模将超过5亿人,占比将达到38.81%,80岁及以上高龄老年人口占比将超过10%(United Nations,2022)。由于老年人的身体机能和认知功能等将随年龄的增长而下降,因而老年人口规模的扩大及其占比的提升将在医疗、社会服务等多个方面给整个社会带来压力和负担。

然而,伴随社会变迁和发展,相比于以往世代,当今社会的劳动年龄人口和老年人口均具有更好的健康状况、更多的人力资本和社会资本积累。因此,一方面,老年人口对社会服务和资源的需求可能不会随其规模的扩大而快速增长;另一方面,劳动年龄人口为老年人口提供的养老资源可能不会随其占比的下降而大幅降低,其养老服务能力将有所增强(Kye,2016)。由此可见,老年人口规模的扩大及其占比的提升可能不会按照以往估算和预测的趋势导致社会抚养压力快速增加。本文将综合考虑劳动年龄人口和老年人口未来在健康状况和受教育程度方面的改善和提高,并在此基础上重新估计我国的老年抚养比并重新审视我国人口老龄化的变动趋势。

二、文献综述

“老年”是人类生命历程中的一个阶段,是相对的概念。当前国际上通常将老年人口定义为60岁或65岁及以上的人口,但这一标准是根据当时人口较低的平均预期寿命和养老保障水平界定的(彭希哲、卢敏,2017)。随着人口营养结构的优化与健康状况的改善,以及死亡水平的下降与平均预期寿命的延长,学界对老年的标准进行了新讨论,并重新思考了老年人口的定义。已有研究主要从人口的生理健康状况方面对老年的定义进行探讨,可以分为根据余寿和根据健康状况来界定老年。

(一)基于余寿定义老年

Ryder(1975)首次提出从余寿的角度来定义老年。虽然实际年龄是衡量从出生到成熟的各阶段发展的重要指标,但余寿才是反映人口衰老程度和依赖程度的重要指标。

在评估我国人口老龄化进程的相关研究中也使用了以固定余寿定义老年人口的方法。郭震威和齐险峰(2013)基于2000年和2010年的全国人口普查数据,分别以65岁及以上和余寿不高于15岁来定义老年人口,研究发现,以余寿定义老年所呈现的人口老龄化程度和养老负担低于传统老年定义(即65岁及以上人口)下的测算结果,预计到21世纪末,两种定义下的人口老龄化程度将相差4-5个百分点。卢敏和彭希哲(2018)将余寿小于等于15岁的人口定义为老年人口,使用联合国2015年的《世界人口展望》数据分析发现,相比于传统的老年定义,新定义下未来中国的人口老龄化速度相对较慢,老年抚养比也呈缓慢升高趋势,其在2060年甚至将呈现下降的趋势。吴连霞和吴开亚(2018)也以余寿不高于15岁为标准定义老年,考察了1990-2010年我国人口老龄化的时空演变特征。

(二)基于健康状况定义老年

有些研究根据人口的健康状况来定义老年人口,比如自理能力或残障情况。Sanderson和Scherbov(2013)的研究表明,可以将健康状况达到某种程度作为进入老年阶段的标志,但由于健康概念的复杂性,他们只能以年龄别死亡率作为测量健康状况的粗略指标来重新定义老年人。从健康状况来看,日常生活自理能力是定义老年人口的重要方面,也是划分老年人口的较为明确的标准(翟振武、李龙,2014)。卢敏等(2018)使用1998-2013年“上海市老年人口状况和意愿”调查数据分析发现,老年人口的生活自理能力有所提升,后世代老年人口的自理能力更强,因此,老年人口的生活自理能力是重新定义老年人口和考察人口老龄化趋势的重要依据。有研究提出,可以将生活自理能力指标与余寿相结合,采用“自理”状态生命表来定义老年(翟振武、李龙,2014)。

由于健康的本质为发挥功能,而功能不仅包含生活领域,同时也涵盖生产领域和社会领域等,因此,为较全面地反映老年人口各项功能情况,提高测量体系的简洁性、代表性和可操作性,翟振武和刘雯莉(2019)提出,可以采用一套以体育活动为测量形式的指标体系来定义老年,其能够在区分“年轻”与“老年”的同时,根据不同健康状况将老年时期划分为不同阶段,这可能比根据实际年龄简单地区分低龄老年人和高龄老年人更具科学性。

综合来看,以往研究大多使用老年的传统定义考量中国的人口老龄化现状及趋势。然而,随着人口死亡水平的下降和平均预期寿命的延长,学界开始重新思考老年的标准和定义,并以新的定义方式考察中国未来的人口老龄化趋势。即便不同研究所采用的新的老年定义可能存在差别,但基本达成的共识是,老年人口特征处于动态变化之中,老年定义应为动态指标,而且在考虑健康状况的情况下,以新的老年定义或新的抚养比计算方式呈现的未来人口老龄化速度较慢、程度较低,养老负担也相对较小。

当前较多研究基于余寿来动态定义老年人口,这一界定标准虽然考虑了近年来老年人口死亡水平的下降,但由于老年人口可以带病存活,所以难以准确反映老年人口的健康状况。随着社会的进步,后世代人口的健康状况和受教育程度将会优于和高于前世代人口。因此,伴随社会经济的发展、人民生活方式的转变以及科学技术水平的提高,定义老年人口时,在考虑决定个体生产力的最重要指标——年龄以外,还需要综合考虑人口的生产生活能力,否则将有可能夸大人口老龄化对社会经济发展的负面影响。鉴于此,本文将在以往研究的基础上综合考虑人口健康状况和受教育程度的变化,进而重新考察我国的人口老龄化趋势,并调整老年抚养比的计算方式,以重新考量我国在人口老龄化进程中面临的养老负担。

三、数据与方法

(一)数据来源

本文使用2010年和2020年全国人口普查(后文简称“六普”和“七普”)数据中的老年人口健康数据和受教育程度数据,以及联合国《世界人口展望2022》中的人口规模数据来评估和预测未来我国老年人口在生活自理能力和受教育程度方面的差异。

考虑到老年人口在健康状况和受教育程度方面的提升及其内部存在的异质性,本文以人力资源总量替代人口总量来调整老年抚养比。人力资源总量是考虑了人口质量的社会劳动时间储备总和,能够考量一定时期内有能力投入就业市场的人口潜力(厉克奥博等,2022)。60岁及以上的老年人口在具备健康的身体条件和一定的受教育程度的情况下,仍具有工作能力,具有投入就业市场进行社会劳动的潜力,因而这部分老年人也应被纳入人力资源总量的计算。

人力资源总量的测量包括人口规模、健康水平和受教育程度3个方面的指标。本文使用联合国《世界人口展望2022》中的估计和预测数据反映人口规模;结合世界卫生组织全球疾病负担数据库中年龄别疾病调整年数中的方案预测数据以及联合国《世界人口展望2022》中方案人口预测结果中生命表包含的相应年份的年龄别预期寿命,通过估算健康指数来反映不同年龄人口的健康状况;结合维特根斯坦人口与全球人力资本中心提供的年龄别平均受教育年限的中方案预测数据以及联合国《世界人口展望2022》的中方案人口预测结果,通过估算教育指数来反映不同年龄人口的受教育程度。

(二)老年抚养比的调整

目前,国际通用的老年抚养比计算方式为60岁或65岁及以上老年人口数量与15-59岁或15-64岁劳动年龄人口数量之比,表示每100名劳动年龄人口抚养的老年人口数量。这一计算方法仅考虑到年龄是影响个体劳动生产能力的最重要因素,未考虑到社会经济发展带来的人口质量的提高对个体劳动生产能力的影响。人力资源总量能够刻画人口投入就业市场的能力和潜力(厉克奥博等,2022)。因此,本文以人力资源总量替代人口总量来调整老年抚养比的计算方式。人力资源总量的计算方法参考厉克奥博等(2022)的研究。

本文以15-59岁劳动年龄人口和60岁及以上老年人口的人力资源总量替代人口数量,重新计算1990-2050年我国的老年抚养比,从人口数量和人口质量相结合的角度重新评估我国的养老负担。由于GBD数据库只公布了1990-2019年的年龄别疾病调整年数,因而在预测未来的年龄别健康指数时,我们假设2020-2050年的年龄别疾病调整年数按照近几年的模式变化,以此估算未来的老年抚养比。

四、中国的人口老龄化

(一)人口老龄化趋势

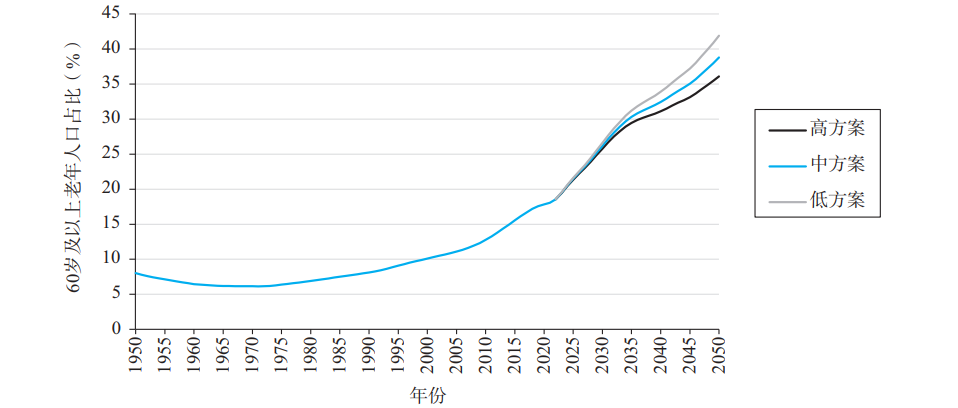

中国的人口老龄化进程在启动时间较晚的情况下加速推进(见图1)。新中国成立初期,由于我国的死亡水平和生育水平相对较高,我国的人口年龄结构处于年轻阶段。20世纪90年代,我国的人口老龄化速度进一步加快,60岁及以上老年人口占比每年约提高0.2个百分点,并在2000年达到10.33%,正式进入老龄化社会。21世纪以来,我国的人口老龄化水平加速提高,60岁及以上老年人口占比的提升幅度波动增长,由2000-2001年的0.2个百分点波动增至2014-2015年的0.6个百分点,达到最大值后,又逐渐降至2020-2021年的0.24个百分点。这期间,60岁及以上老年人口占比由2000年的10.33%提高至2010年的13.26%,到2020年进一步提高至18.7%,已接近老龄社会水平。

2022-2050年,我国的人口老龄化进程将高速推进。联合国《世界人口展望2022》的高、中、低方案人口预测结果均显示,中国人口老龄化水平的提升速度在2022-2032年期间最快,在2033-2040年期间将有所减缓,之后再次提速直至2050年(见图1)。

图1 1950-2050年中国人口老龄化水平的变动趋势

资料来源:根据联合国《世界人口展望2022》中相关数据绘制。

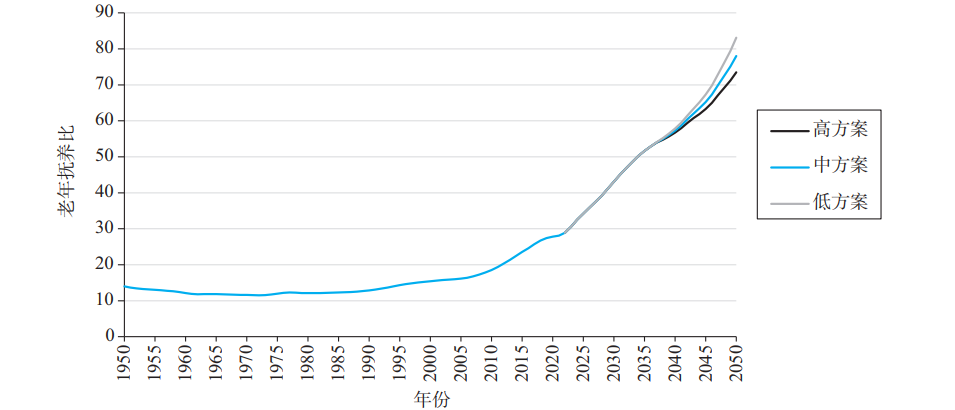

在人口老龄化进程不断推进的过程中,我国的老年抚养比呈现出先降低后加速升高的变动趋势(见图2)。

图2 1950-2050年中国老年抚养比的变动趋势

资料来源:根据联合国《世界人口展望2022》中相关数据绘制。

2022-2050年,我国的老年抚养比将以更快的速度提升。联合国《世界人口展望2022》的中方案人口预测结果显示,中国老年抚养比将由2022年的28.92上升至2050年的78.02,表明到2050年时,10个劳动年龄人口需要抚养近8个老年人,养老负担不断加重。从提升速度来看,2022-2033年期间,老年抚养比的提升速度较快,每年约以1.7个比点的速度升高,2034-2044年期间,老年抚养比的提升速度稍有减缓,之后又进一步加快,其在2049-2050年的增幅将高达2.93个比点。

(二)老年人口的异质性

考察人口老龄化,不能忽视老年人口内部的异质性。比如,具有不同社会经济地位、处于不同地区的老年人的特征存在差异,而具有不同特征的老年人在老年阶段所面临的需求和问题也不同。因此,人口老龄化不仅表现为老年人口规模及其占比的变动,也表现为老年人口内部社会经济结构的变动。具体来说,人口老龄化过程也是老年队列的推移过程,即随着具有不同人口规模的队列进入老年阶段,老年人口的数量和占比将发生变化,而这一过程又伴随着老年人口社会经济特征(如健康状况、受教育程度、收入水平等)的变化,也即老年人口内部社会经济结构的变化。

随着社会经济的发展,我国老年人口的异质性不断增强。比如,改革开放以来,我国经济发展水平快速提高,人口在收入和财富等方面的异质性逐渐增强;中国1990年以来实行的高校扩招政策促进了我国人口受教育程度的提高,七普数据显示,2020年我国受教育程度为大专及以上的人口规模为2.18亿人。随着队列的推移,老年人口在收入水平、受教育程度等方面的异质性将进一步增强。受数据限制,我们难以全面考察老年人口在各个方面的异质性情况,只能基于2010-2020年的人口普查和抽样调查数据分析和预测我国老年人在生活自理能力和受教育程度方面的异质性。

1.生活自理能力方面的异质性

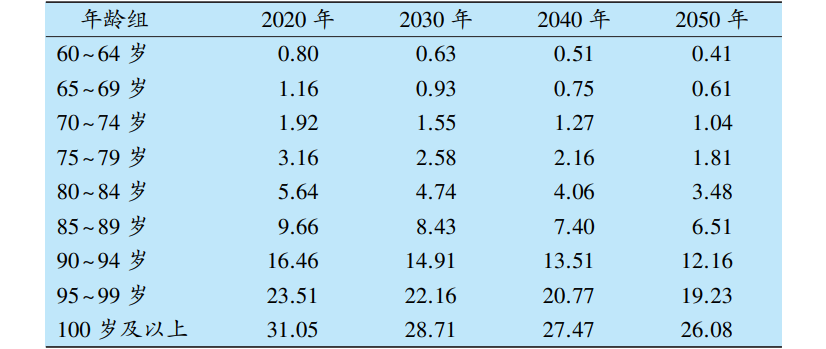

六普、七普以及2015年全国1%人口抽样调查数据显示,2010-2020年,我国60岁及以上老年人口的健康状况持续改善,生活不能自理比例有所下降。但是,生活自理能力在老年人口中存在较强的异质性。七普数据显示,60-64岁老年人口的生活不能自理比例为0.8%,这一比例随年龄增长而提高,100岁及以上老年人口的生活不能自理比例达到31.05%,是60-64岁老年人口的近40倍。

随着医疗技术的发展,未来老年人的生活自理能力将会进一步提高。基于七普数据反映的老年人口健康状况,本文尝试估计老年人口生活不能自理比例的下降趋势,进而预测2020-2050年我国生活不能自理老年人口的规模。

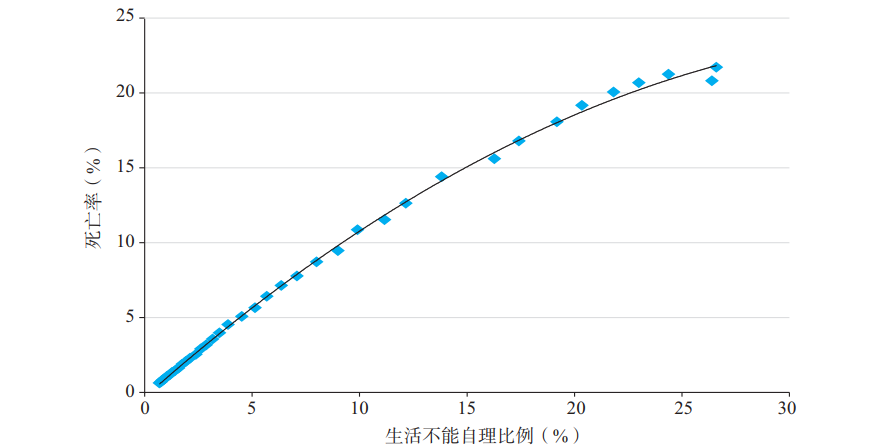

七普数据显示,60岁及以上老年人口的生活不能自理比例与死亡率高度相关,二者存在二次曲线关系(见图3)。根据这一关系,可以对我国老年人口未来的生活不能自理比例及规模进行预测。

图3 2020年中国老年人口分年龄生活不能自理比例与死亡率的关系

资料来源:根据《中国人口普查年鉴2020》中表6-4和表8-1数据计算绘制。

注:图中二次曲线拟合表达式为y=-1.6638×2+1.2748×-0.0032,R2=0.9989。

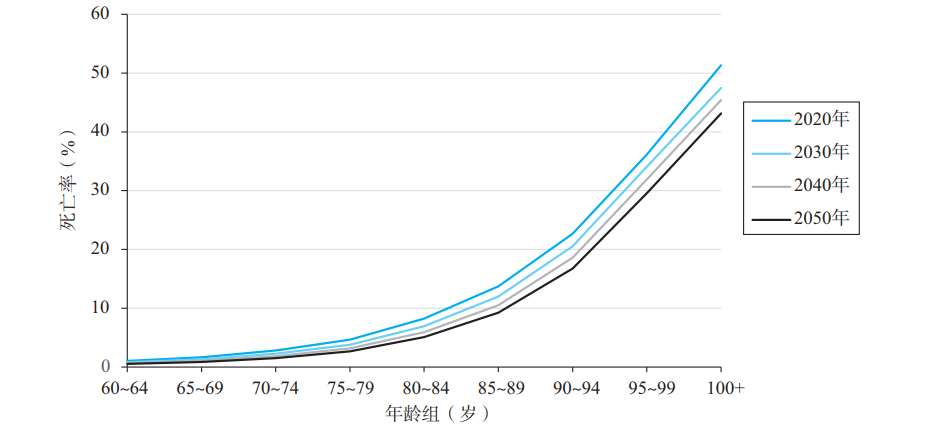

联合国《世界人口展望2022》的中方案人口预测结果显示,未来我国老年人口的死亡率将进一步下降,且不同年龄老年人口死亡水平的下降幅度存在差异(见图4)。相比于低龄老年人,高龄老年人死亡率下降的绝对幅度较大,但相对幅度较小。我们按照图3中的二次曲线拟合表达式,以死亡率的下降幅度来估计未来老年人口生活不能自理比例的下降趋势,进而估计及预测未来生活不能自理老年人口的规模。

图4 2020-2050年中国老年人口分年龄死亡率的变动趋势

资料来源:根据联合国《世界人口展望2022》中相关数据绘制。

表1呈现了2020-2050年我国60岁及以上老年人口生活不能自理比例的预测结果。如表1所示,到21世纪中叶,60-69岁老年人口的生活不能自理比例将低于1%,80岁以下老年人口的生活不能自理比例将控制在2%以内。与2020年相比,2050年80岁及以上各年龄组老年人口生活不能自理比例的下降幅度均超过15%。

表1 2020-2050年中国老年人口分年龄生活不能自理比例的预测结果(%)

资料来源:根据《中国人口普查年鉴2020》中表8-1数据和联合国《世界人口展望2022》中相关数据计算得到。

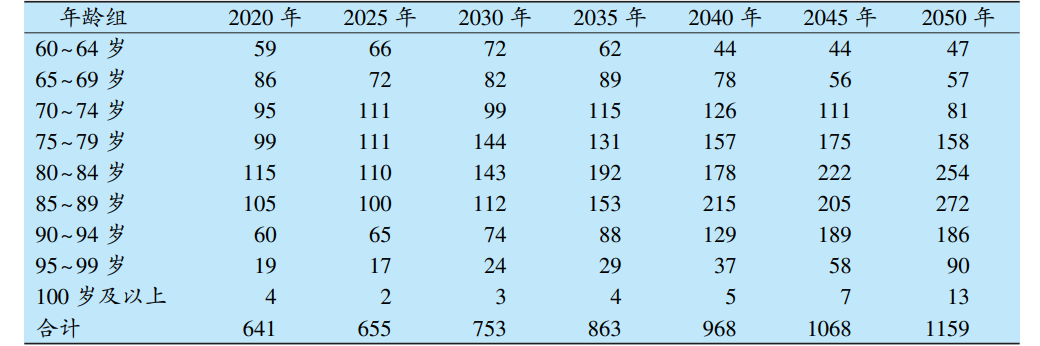

基于联合国《世界人口展望2022》中人口规模的中方案预测结果,本文估算了未来我国生活不能自理老年人口的规模(见表2)。结果显示,随着人口老龄化程度加深,我国生活不能自理老年人口的规模将逐渐扩大,从2020年的641万人攀升至2050年的1159万人,并且主要表现为75岁及以上高龄老年人中生活不能自理者数量的增长。

表2 2020-2050年中国分年龄生活不能自理老年人口规模的预测结果(万人)

资料来源:根据《中国人口普查年鉴2020》中表8-1数据和联合国《世界人口展望2022》中相关数据计算得到。

2.受教育程度方面的异质性

七普数据显示,我国人口的受教育水平在逐渐提升,但不同队列之间仍然存在较强异质性(见表3)。较年轻队列的受教育程度明显高于较年长队列。从最年长的队列(80岁及以上)到最年轻的队列(25-29岁),受教育程度为未上过学和学前教育的占比由近30%降至1%以下。最年轻的队列受教育程度为大专及以上的占比超过40%,是最年长队列的近11倍。

表3 2020年中国人口分年龄受教育程度的分布情况(%)

资料来源:根据《中国人口普查年鉴2020》中表4-1a数据计算得到。

一般而言,学校教育在30岁左右基本完成,可能也有部分人在较大年龄仍在接受教育,尤其是研究生教育,所以最年轻队列的受教育结构可能仍会发生变化。鉴于此,本文假设30岁及以上人口的受教育程度不变,他们进入老年阶段后的受教育结构与其年轻时相同,由此预测未来我国老年人口受教育程度的分布情况。

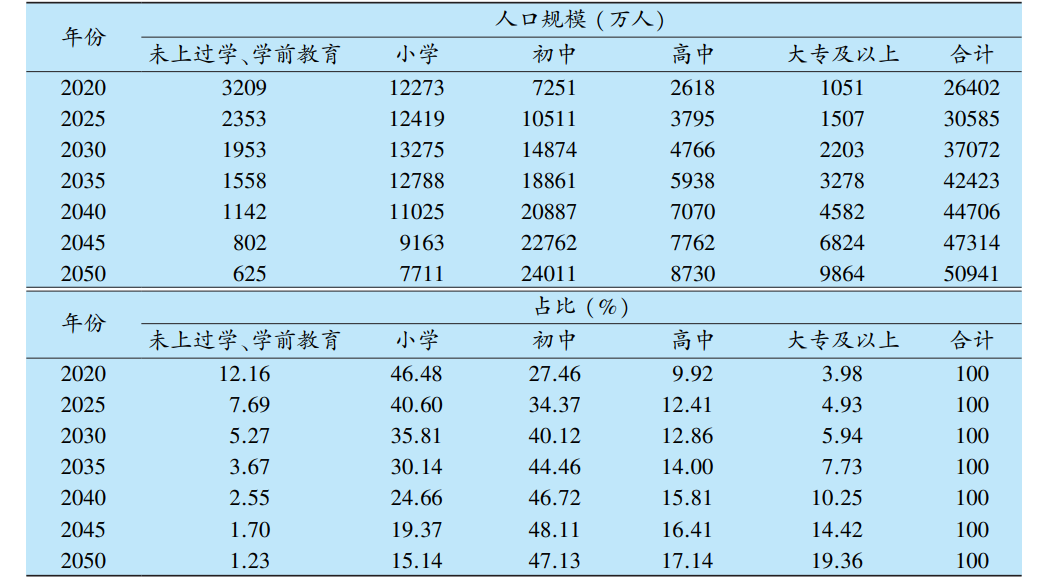

2020-2050年,我国老年人口的受教育程度不断提高(见表4)。60岁及以上老年人口中受教育程度为未上过学和学前教育的人口规模不断缩小、占比不断下降,规模由3209万人下降至625万人,降幅超过80%,占比由12.16%降至1.23%。受过高等教育的老年人口规模则不断扩大,其占比也在不断提高。到21世纪中叶,60岁及以上老年人口中受教育程度为大专及以上的人口规模达到9864万人,比2020年增长了8倍多,占比已接近20%。

表4 2020-2050年中国60岁及以上老年人口受教育程度的分布情况

资料来源:根据《中国人口普查年鉴2020》中表4-1a数据和联合国《世界人口展望2022》中相关数据计算得到。

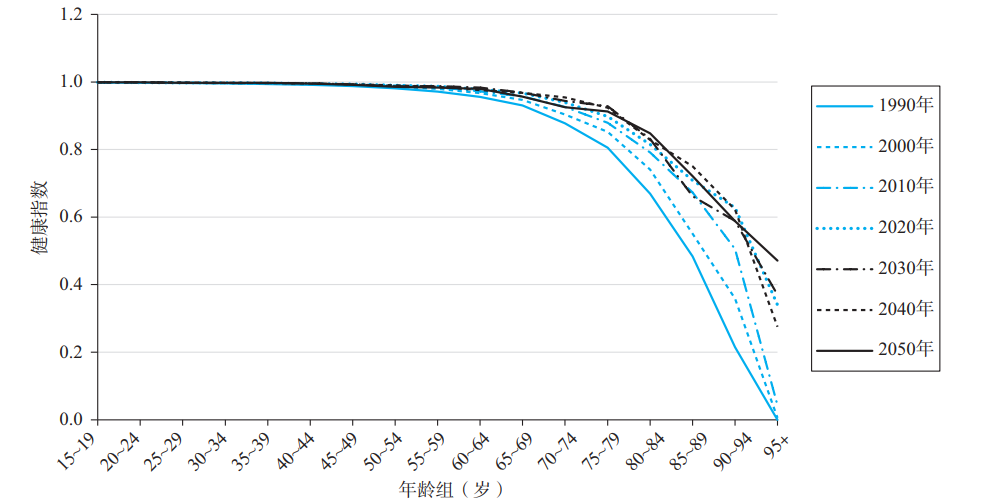

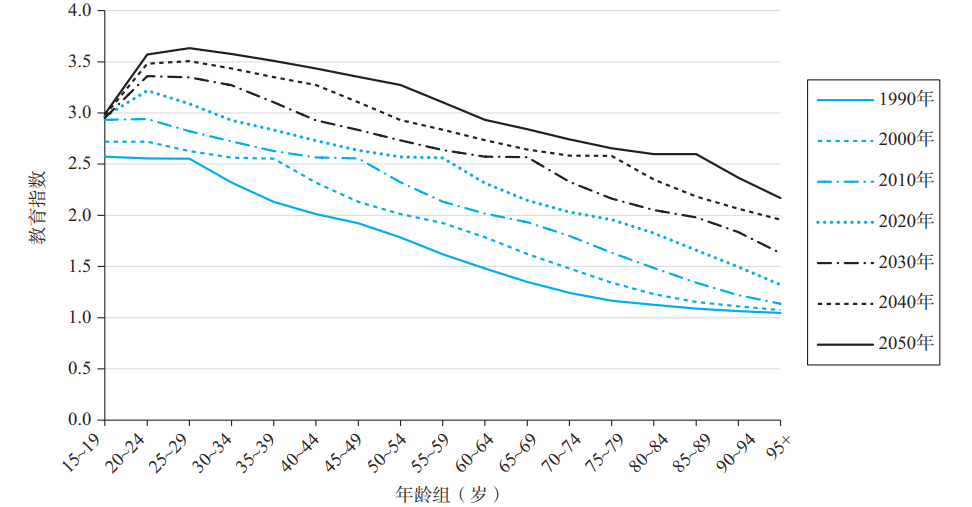

五、中国的老年抚养比

图5和图6展现了15岁及以上各年龄组人口健康指数和教育指数的估计与预测结果。如图5和图6所示,健康指数和教育指数均随年龄的增长而降低,但随时间推移整体呈现提升趋势。从健康指数来看,15-54岁人口的健康指数基本保持稳定,55岁及以上人口的健康指数随时间推移呈现较为明显的提升趋势,表明其健康状况不断改善。从教育指数来看,15-19岁人口的教育指数在1990-2010年期间快速提升,之后基本稳定,其他年龄组人口的教育指数则稳步提升,到2050年,20-39岁人口的教育指数相对较高,达到3.5以上,40-59岁人口的教育指数在3.0-3.5之间,其他年龄组人口的教育指数相对略低,但也随时间推移明显提升。

图5 1990-2050年中国15岁及以上人口健康指数的变动趋势

资料来源:根据世界卫生组织GBD数据库中年龄别疾病调整年数的中方案预测数据和联合国《世界人口展望2022》中相关数据计算绘制。

图6 1990-2050年中国15岁及以上人口教育指数的变动趋势

资料来源:根据维特根斯坦人口与全球人力资本中心提供的年龄别平均受教育年限的中方案预测数据和联合国《世界人口展望2022》中相关数据计算绘制。

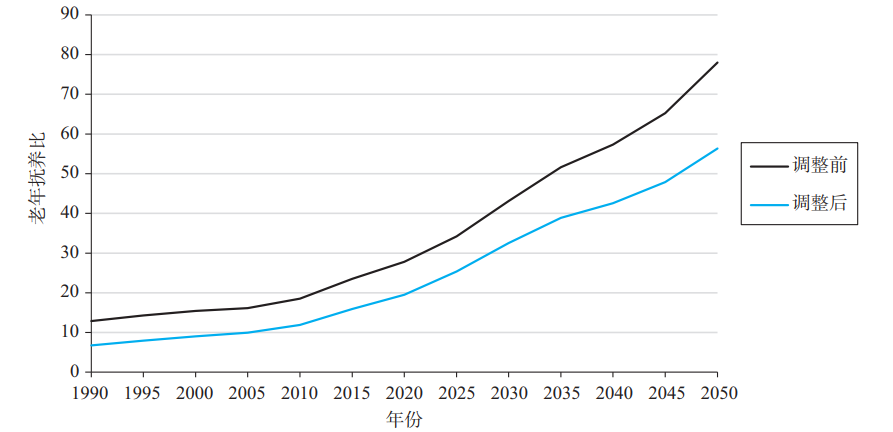

如图7所示,由于我国15-59岁劳动年龄人口和60岁及以上老年人口的健康水平和受教育水平都在不断提升,因而结合人口质量调整后的老年抚养比相对较低,且以较慢的速度升高。具体来说,1990-2015年,调整后的老年抚养比由6.77提升至15.93,与调整前的老年抚养比的差距由6.12个比点波动扩大至7.62个比点。2020-2050年,调整后的老年抚养比将由19.51提升至56.36,提升速度有所加快,年均增幅由2015-2020年的3.62个比点提高至2045-2050年的8.48个比点。在此期间,调整后与调整前的老年抚养比的差距由8.3个比点扩大至21.65个比点。按照人力资源总量估算的老年抚养比明显低于按照人口数量估算的老年抚养比,且提升速度也相对缓慢。这主要得益于劳动年龄人口和老年人口的健康水平和受教育水平的提升:一方面,劳动年龄人口能够提供更多的养老资源,并具备更强的养老能力;另一方面,老年人口的养老能力也在提高,养老需求却有所降低,对劳动年龄人口的养老依赖有所减弱。

图7 1990-2050年中国调整前和调整后老年抚养比的变动趋势

资料来源:调整前老年抚养比根据联合国《世界人口展望2022》中相关数据计算得到;调整后老年抚养比根据图5和图6中数据计算得到。

六、结论与讨论

中国正处于人口老龄化的快速发展阶段,积极应对人口老龄化成为重大的国家战略。应对人口老龄化的首要任务是准确把握人口老龄化态势,其中,老年的衡量标准是一个重要的因素。以往人们通常根据人口的确切年龄来定义老年,但随着社会经济发展水平的提高、医疗卫生条件的进步,人口的平均预期寿命、健康水平和受教育水平都在不断提升,学界开始重新思考老年的定义,提出以动态的视角来定义老年,并通过一套更加全面且简洁的指标体系来划分老年人口。本文在综合考虑老年人口健康状况和受教育程度变动趋势的基础上,重新考察和审视我国的人口老龄化状况,并以能够反映人口投入就业市场的能力和潜力的人力资源总量替代人口数量来调整老年抚养比的计算方式,进而重新评估我国的养老负担,研究发现:

第一,当以单一维度的年龄指标作为划分老年人口的标准来分析人口老龄化变动趋势时,能够发现我国的人口老龄化程度将快速加深,养老负担也将快速加重。

第二,我国老年人口在生活自理能力和受教育程度方面存在较强的异质性。在生活自理能力方面,低龄老年人的生活自理能力明显强于高龄老年人,且这一差距将随时间推移进一步拉大。在受教育程度方面,较年轻队列的受教育程度高于较年长队列。2020-2050年,生活不能自理老年人口的规模将不断扩大,老年人口的受教育程度也将稳步提升。

第三,在人口质量不断提升的背景下,将人口的健康状况和受教育程度与年龄指标相结合、以人力资源总量替代人口数量估算的老年抚养比低于传统计算方式下的老年抚养比,且其提升速度也相对较慢。调整后的老年抚养比将由1990年的6.77提升为2050年的56.36,其与传统老年抚养比的差距将逐渐拉大。相比于传统的老年抚养比,调整后的老年抚养比在1990年将减少6.12个比点,到2050年将减少近22个比点。

总体而言,人口老龄化是我国当前以及未来较长时间内所面临的重大挑战。以往研究通常将年龄作为划分老年人口的指标,将年龄在60岁或65岁及以上定义为老年人口。然而,随着人口死亡水平的下降、健康状况的改善,仅依据年龄指标来划分老年人口的方式的局限性日益凸显,其在一定程度上夸大了人口老龄化所带来的养老负担。在考虑人口健康状况和受教育程度的情况下,以人力资源总量替代人口数量重新估算的老年抚养比相比于传统老年抚养比将有明显下降。这说明,在健康水平和受教育水平不断提升的条件下,未来劳动年龄人口的养老负担可能不会如以往预期的那样加速增大。因此,人口老龄化需要用更加全面和适当的指标来衡量,从而才能更加准确地把握我国人口老龄化的特征和进程,进而更好地推进积极应对人口老龄化国家战略的实施。

(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳 ;微信公众号:rdcy2013)