发布时间:2020-03-19 作者: 文扬

中国以外COVID-19累计确诊人数和死亡人数双双超过了中国之后,客观上形成了中国湖北疫情、中国湖北以外疫情和中国以外疫情三个不同疫情发展曲线的对比。

作者文扬系中国人民大学重阳金融研究院高级研究员,本文刊于3月19日观察者网。

中国以外COVID-19累计确诊人数和死亡人数双双超过了中国之后,客观上形成了中国湖北疫情、中国湖北以外疫情和中国以外疫情三个不同疫情发展曲线的对比。

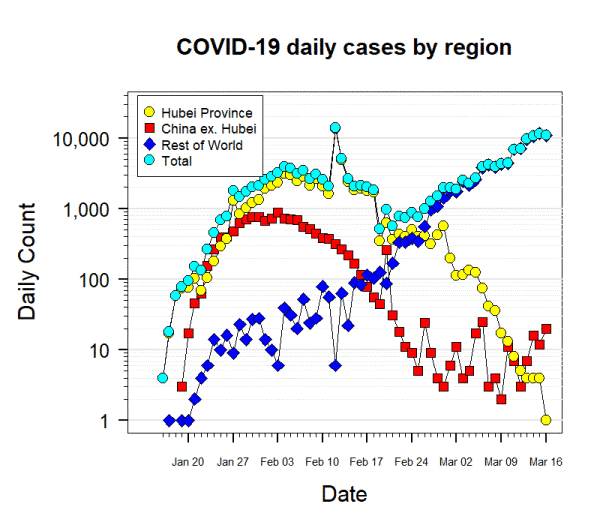

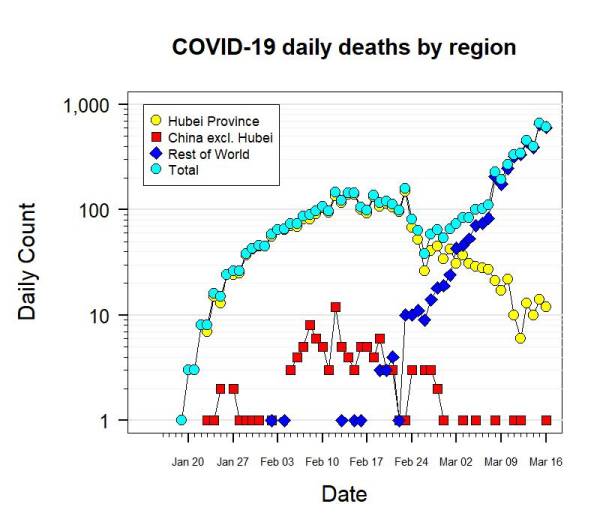

上图是每日新增确诊数,下图是每日死亡人数,黄色曲线是中国湖北,红色曲线是中国湖北以外,蓝色曲线是中国以外。

看图说话。

第一、峰值的时间,中国全国每日新增确诊在2月4日前后,全国每日死亡人数在2月15日前后,之后两张图代表中国湖北和湖北以外的黄色和红色曲线都开始下降。但是两张图中代表中国以外的蓝色曲线还远远没有到达峰值。

第二、峰值的高度,中国全国新增确诊病例2月4日达到峰值3887例,新增疑似病例2月5日达到峰值5328例,单日死亡峰值254例。但是两张图中代表中国以外的蓝色曲线还根本无法估计峰值是多少。

第三、下降的速度,中国全国每日新增确诊自2月4日的峰值下降到两位数以下,湖北以外是在2月20日,湖北是在3月6日。但是两张图中代表中国以外的蓝色曲线的下降部分还根本不知道何时才能出现。

很容易理解,峰值出现的时间、峰值的高度以及峰值之后的下降速度,这三个指标都是人为干预的结果,峰值时间越早、峰值越低、下降速度越快,说明人为干预的效果越好。

在中国,这次全民共同抗疫被称为总体战、阻击战,而上述这三个指标,也就是这场总体战、阻击战的量化战果。每一个都来之不易,都是中国付出巨大代价赢来的。

到目前为止,正如上述两张图所显示的,中国以外的世界各国,绝大多数都还没有到达疫情发展曲线的峰值,当然也谈不上曲线的下降速度,无法与中国做对比。

换句话说,无论各国采取的是何种战法,阻击战、拖延战、退却战,还是根本不知道怎么战,现在也都没有走出曲线的后半段。所以,中国疫情发展曲线已经完成的这后半段,实际上成为了各国的一个参照样板。

同样很容易理解,疫情发展曲线的前半段,各国都差不太多,因为曲线的走向主要是病毒驱动的,所以基本上是一条“医学曲线”;但后半段的三个指标——峰值时间、峰值高度、下降速度——则完全事在人为,不同的干预方式会有完全不同的结果,所以它基本上是一条“政治曲线”。

现在的问题就是:全球大流行已是现实,中国提前所有国家走完了本国的“政治曲线”,那么各国各自的“政治曲线”如何形成?由各国“政治曲线”叠加而成的全球“政治曲线”如何形成?能不能走出一条类似于中国通过阻击战打出来的拐点早、峰值低、下降快的曲线?如果不能,那么会是一条什么样的曲线?代价会有多大?结局会有多坏?

“政治曲线”的决定因素

假设一个极端情况:世界各国都可以采取与中国类似的应对措施,都可以打一场类似的阻击战,那么从理论上讲,利用提前预警的这一个月,各国的疫情发展曲线至少都应该比中国湖北以外的曲线更好,即如下图所示,新增确诊在达到1000之前即开始连续下降,并在一个月之内进入个位数区间,然后是连续多日零新增。

这个假设当然是空想,现实是:只有“大中华圈”的少数国家和地区表现出来这个规律,而世界上大多数国家在这一个月的预警时间里,不仅没有向中国湖北以外曲线靠近,甚至朝着比中国武汉曲线还要恶化的方向迅跑。

就目前的公开信息,截至到当地时间3月18日18时,意大利累计新冠肺炎确诊病例升至35713例,较3月17日18时新增4207例,新增475例死亡病例,已经远超中国最高单日新增死亡数254例,病亡率也升高到了惊人的7.3%。

意大利的信息是公开的和当前的,有没有信息并未完全公开的国家和地区实际情况比意大利还要严重?不好说;有没有现在情况似乎不太严重的国家和地区但一两周后情况比意大利还要严重,也不好说。

总之,到目前为止可以确定的实际情况就是:在中国以外,不仅没有出现普遍接近中国湖北以外的情况,恰恰相反,即使封了城甚至封了国,也照样出现了比武汉疫情还要严重的情况。

这也就意味着,全球疫情发展的“医学曲线”很可能会比中国更严重,但全球抗疫大战的“政治曲线”却很可能要比中国总体战、阻击战的效果差得多。

为什么会这样呢?为什么中国在独自面对疫情、没有任何参照的情况下就打赢了一场抗疫总体战、阻击战,走出了一条完整的“政治曲线”;而大多数国家不要说先天就知道,后天学习比照着中国的样子做也做不成?中国早早给出了自己的“全国非湖北”这条成功路径也不沿着它走?

为什么明明意大利和伊朗等国的疫情发展都已经昭示出各国疫情超出武汉疫情这个现实前景,而英国、德国和瑞典等国还在计划实行拖延战、退避战的战法,坐等本国成为下一个意大利?

以“群体免疫”论一夜成名的“英德模式”,含义是让60%以上数以亿计的欧洲人口先用自己纯天然免疫系统迎接病毒感染,靠自然产生的免疫阻断瘟疫在人与人之间传播。不要说这在科学上是否成立,即使这条途径有可能走通,但意大利接近8%病亡率的实例已经摆在面前,整个欧洲准备接受相当于世界大战规模的人口损失吗?

到底是什么因素在左右着各国“政治曲线”的形成?人命关天的重大时刻,到底是什么力量推动着各国排队成为下一个意大利,而不是排队成为中国的“全国非湖北”?

在出现了鲜明的中外对比尤其是中美对比、中欧对比之后,舆论场上出现了很多从政治体制上给出的解释。如西方政府只承担有限责任,中国政府接近于无限责任;西方是体制不对结果负责,中国是体制对结果负全责;西方默认公民社会自行解决问题,中国默认政府应该管好所有事情……等等。看起来很像是两个“平行世界”里被两种制度原则所决定的两套东西。

不能说不对,但现实还是要比这种工整对称的形而上学解释更复杂性一些。

再通过一个极端假设来看看这个问题:试想中国和西方对调一下政府,让英国或德国政府到中国来在中国人民当中推行他们的“群体免疫”策略,让中国政府到欧洲去指挥欧洲人民打一场总体战、阻击战,那么情况会怎么样呢?不难想象,不仅是得不到各自所要的结果,两边的“假政府”还都会提前倒台。

世卫组织总干事高级顾问艾尔沃德在中国进行了为期九天的考察调研之后很感慨地说,考察组“所遇到的每一个人都展现出高度的应对疫情的热情、决心和责任感。”“与我们交谈的每个人都有一种动员起来的感觉,好像在跟病毒进行一场战争。”不用说,具有这样高水平集体行动能力的人民,欧洲是没有的。

有一位名叫布鲁诺·马孔斯(Bruno Maçães)的智库学者在3月10日的《国家评论》杂志(National Review)发表文章说,这两个月他一直在亚洲旅行,根据他的现场观察,“亚洲国家应对疫情有着自己的方式”,而“目前,关于我们拥有战胜疫情能力的最振奋人心的消息,来自于我们大致可以称之为‘儒家世界’的地方。”这与欧洲和美国形成了鲜明对比。

他所说的“儒家世界”里也包括多个实行西方民主制的国家,但是却也表现出很典型的亚洲特色。这说明在应对疫情的方式中显然还有比政治体制更深层的因素在起作用。

在发现了“儒家世界”中强调义务优先于权利的道德体系、由社区所定义的习俗、措施和规则等方面的特色之后,作者得出结论,“这场疫情为新一轮的文明冲突充当了近乎完美的背景板”。

艾尔沃德发现:“在进行疫情应对时,他们必须管理大量数据和大量的接触者。他们正在试图查找每一个病例,并在广阔的地区追踪7万个病例的每一个接触者,而且要知道他们在哪里,跟踪他们,并管理所有这些数据。”这看起来是一场名副其实的“人民战争”,在大数据高科技时代的官民一体、众志成城,在其他文明中不太可能。

所以,单纯的政治制度或意识形态解释不能成立,决定“政治曲线”的真实因素深深植根在文明的土壤中,取决于那些同时决定了政府和人民各自特性的文明特性。

文明因素的凸显

这不是小题大做,从历史上看,瘟疫大流行自古以来就是文明问题的一部分。

回溯历史,人类认识微生物并学会采取科学的防御措施,不过是近两百年的事。在此之前人类社会与瘟疫之间无休止的战争正如汉斯•辛瑟尔博士在他的著作《老鼠、虱子和历史》中所描写的:

“瘟疫可谓所向披靡,它们横扫整个世界,就如同干柴遇到烈火一般,只要有人类居住的地方,就有它们的身影。在陆地上,它们跟随着贸易通道四处传播;在海上,它们通过船只到处扩散。只有在火焰自行熄灭的时候,它们蔓延的速度才会放慢。”

烈火燎原,那些弱小孤立的文明,很多都在一场瘟疫之后就灭绝了,连只言片语的记录都没留下;即使没有灭绝,人口损失大半之后文明就此步入衰落。斐济群岛约15万人口被一场麻疹消灭了4万人,这不过是1875年一个近在眼前的事。

但故事还有另一面,悠久文明历经千百年沧海桑田延续至今,则必定是与瘟疫进行了千百次生死博弈之后的胜出者,非如此不会有今天。所以,当下的世界本不必对于这场2020年突发瘟疫大惊小怪,在历史老人眼中,每个现存文明历史上都曾身经百战,无论黄种人、白种人、黑种人还是红种人,都干过到处传播瘟疫的事,也都遭受过无妄之灾,没有谁是唯一祸根,也没有谁历史上一直清白。

扫荡了欧洲的黑死病,是蒙古骑兵带来的;毁灭了美洲原住民的天花和肺结核,是白人殖民者带来的。18世纪末黄热病的疫源地也许是西非,却是奴隶贸易造成的;20世纪初旧金山和檀香山鼠疫大流行,当地华人成了被攻击的对象,但历史上最早的鼠疫流行记载却是在希腊。

今日世界与古代世界之不同,最大的区别就在于科学的全面介入,COVID-19虽然是一场覆盖了大半个世界的瘟疫,但所有国家和文化都在用同一种医学知识来应对疫情,接受同一个卫生机构WHO的专家意见,这是前现代历史中不曾有过的事。

但也仅此而已,除了科学的部分,各个国家应对瘟疫的总体行为表现,背后还是各自所属文明的影子。

英国首相鲍里斯·约翰逊宣称“群体免疫”策略是“遵循科学”,具体的做法其实是什么都不做,让英国社会按自古以来的“物竞天择,适者生存”逻辑延续自身。而中国的总体战、阻击战名正言顺依照“科学防治、精准施策”原则进行,具体做法则是不惜投入巨大的资源进行人为干预,强行阻断病毒的流行病学自然发展。

虽然都宣称自己的应对策略才是符合现代科学原理的,但实际上两者的做法都在很大程度上继承了各自前现代、前科学时代的文明传统。

本人在刚刚出版的新书《天下中华——广土巨族与定居文明》中提出,中华文明最大的独特性在于它在同一片原居土地长达数千年连续不断的定居。正是因为连续不断的定居,这个文明必须不惜一切代价守护家园并保存人口,而不是像其它游居文明那样在连续不断的迁徙中鹊巢鸠占他人土地,劫掠抢夺他人财富。

所以,这个唯一的“天下型定居文明”,唯一能够发展出世界上最大原住民群体的文明,必定天然具有通过高水平的集体行动团结一致抵御外来威胁的能力,包括抵御外敌入侵和对抗瘟疫流行。

换言之,这一次中国以总体战、阻击战的应对方式抗击疫情,虽然发生在公元21世纪,却也体现了5000年中华文明本身的一种天然反应,源自于悠久定居文明守护家园保存人口的深层本能。

根据邓拓在其著作《中国救荒史》中的统计,自殷商到民国的三千多年历史上,中国有记录的大规模瘟疫就多达261次。而根据历史记录,在抗疫时期地方官会将医治疾病作为行政的第一要务。早在东汉时期史书上就有朝廷“遣光禄大夫将太医循行疾病”的记载,此后历代史书上在记载某地大疫之后,也可见“使郡县及营属部司,普加履行,给以医药”、“遣医施药”等记载。比较起来,这种频繁的官民共同抗疫在其他文明中是没有的。

还有中华文明中独有的中医中药传统,由扁鹊、华佗、张仲景、葛洪、皇甫谧、孙思邈、李时珍等名医构成的人才传统,由《康济录》、《荒政辑要》、《筹济编》、《保生余录》、《袖珍方》、《普济方》和《救荒本草》等名著构成的学术传统,其他文明也都难以与之相比。

只有这样来看,才会明白为什么这一次中国政府在确定了疫情的严重程度之后,便几乎是出于本能地启动了全民共同抗疫的总体战、阻击战,全国人民也几乎是出于本能地进入了各自的角色分工开展抗疫。这种近于“天然”的反应,不需要拿美国或其他国家作参照,不需要与英国德国等国另类“科学”应对方式作比较,甚至不需要学习和演练。在外人眼里,中国似乎看起来天生就会,这种“天生”其实就是我们说的文明因素。

这就是文明的独特性,到了COVID-19全球大流行这个非常时期,就凸显了出来。截止到目前,中国通过抗击疫情总体战、阻击战而形成的那一条独特的“政治曲线”,背后正是独特文明的因素在起作用。

看到这一点,也就不奇怪为什么中国能够率先走出一条堪为模板的“政治曲线”,为什么目前也只有新加坡、韩国、日本、台湾等东亚国家和地区的疫情发展接近中国的“全国非湖北”,为什么多数西方国家会大概率地追随意大利的疫情发展而不大会成为中国的“全国非湖北”。

英国帝国理工大学3月16日的文章预测,如果英国和美国政府继续其不干预的政策,最糟糕的后果,英国会有51万人死亡,美国会有220万人死亡,死亡的高峰在7月份到来。

如果真是这个恐怖前景,那么瘟疫与文明的历史剧真的又要重演了。(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳,微信公众号:rdcy2013)