发布时间:2017-03-28 作者: 刘戈

作为一本大众普及读物的作者,威廉曼彻斯特在他的不朽名著《光荣与梦想》中的观点,似乎代表了美国大众的主流看法:“大萧条产生的真正原因在于从柯立芝总统到胡佛总统任内的繁荣并没有确实的基础。第一次世界大战后,由于有了大规模的生产技术,工人的劳动生产率大幅提升。既然有了这样大量的商品生产,消费者的购买力也需要相对提高,就是说要增加工资。

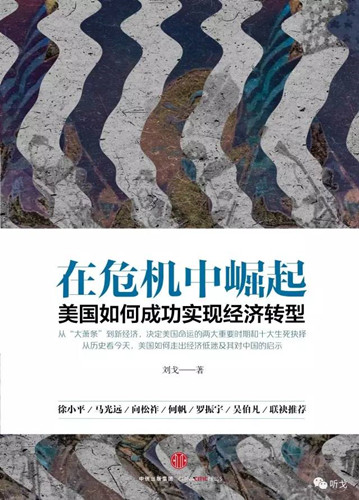

作者刘戈系中国人民大学重阳金融研究院高级研究员,本文刊于3月28日听戈微信公众平台。

自2008年金融危机以来,尽管我们避免了类似全球金融危机的危险,但本轮金融危机给全球经济造成的影响至今仍然存在。以史为鉴,我们不妨回忆一下上世纪的大萧条。

始于1929年的大萧条,是美国经济狂飙式发展后跌的一个大跟头。

从20世纪20年代初开始,美国经济进入了一个以房地产、基础设施建设和汽车为主要动力的经济发展时期。这一时期,投资热情高涨,催生了股市的繁荣和资本泡沫的泛滥。在大萧条爆发后的第四年——1933年和1929年相比,煤炭产量下降41%,钢产量下降76%,汽车产量下降80%。GDP下降了55.3%,9000多家银行破产或关闭。

经济危机的整个进程是这样的:股市崩盘——银行倒闭——货币供应不足——购买力下降——通货紧缩——厂家降价、关闭、解雇工人——大规模失业——购买力进一步下降——经济的全面崩溃。

绝大多数经济学家都相信,用经济周期理论无法解释大萧条为什么会历时如此长的时间、又跌的如此深重。几十年来,很多学者用毕生的心血来研究大萧条产生的原因,但即使到现在,依然没有一个让大家都信服的理论来解释这一切。

部分内容摘自刘戈著书《在危机中崛起》 购买链接

作为一本大众普及读物的作者,威廉曼彻斯特在他的不朽名著《光荣与梦想》中的观点,似乎代表了美国大众的主流看法:“大萧条产生的真正原因在于从柯立芝总统到胡佛总统任内的繁荣并没有确实的基础。第一次世界大战后,由于有了大规模的生产技术,工人的劳动生产率大幅提升。既然有了这样大量的商品生产,消费者的购买力也需要相对提高,就是说要增加工资。但20世纪20年代,工人的收入并没有随着生产力的提高而相应增加。一句话,购买力跟不上商品的产量。”

这也和中国高中《政治经济学》课本上的观点完全吻合。按照马克思的经济危机理论,资本主义工业生产能力的大幅提升与人民群众的收入水平形成的相对过剩是这场危机最合理的解释。

甚至被大萧条搞的灰头土脸的胡佛总在多年以后有承认,他在当商务部长的时候只醉心于提高生产力,却没有注意到购买力不足的危险性。在卸任多年之后,他才有所醒悟:“这边是为数不多的几千个亿万富翁,却占有大部分的生产成果,而其他人却只分到那么一点点东西。”接着他以更加坚定的口吻给出了自己的结论“终结了繁荣的这场崩溃,其主要原因是:工业没有能把它的脚步传递个消费者。”

台湾历史学者陈静瑜在他的中文版《美国史》中分析了当时美国社会的流行看法:“1920年代的繁荣的背后潜伏着许多阴暗面。政府采取放任的经济政策,这种政策的基本理论认为,如果政府对经济发展不加“干扰”,商业利润便会以工资的形式分配给工人。工人可以用工资来购买公司的股票,从而分享公司的财富。大部分美国人都赞同这种见解。”

美国历史学家迪克逊韦克特在他的《大萧条时代》一书中也持类似的看法:“然而毋庸置疑,美国经济的主要缺点不在于生产而在于消费。1929年,美国人的购买力显现出严重的失衡。1923年-1928年,投资收益增长 4倍多,而工资指数只增长了12%。此前从未有过这样的十年,股民收入中如此大的份额用来投资,也从未有过当前这样生产如此壮观的超过消费。”

在历史学家艾伦布伦克利的鸿篇巨制《美国史》中,他试图全面的梳理有关大萧条的各种分析。他指出,周期性经济危机是资本主义的普遍特点,但值得注意的是这场危机持续的时间如此之长,问题不是为什么会出现危机而是危机为什么会证明严重。

他最后将大萧条归结为四个方面的原因:“一种原因是1920年代的经济繁荣主要靠几项基础工业,特别是建筑业和汽车业。1920年代末期,这些工业开始出现下滑。新兴工业也在涌现并试图填补空缺,但由于实力不强,无法阻挡其他工业领域的下滑趋势。第二个重要原因是购买力分配不均,从而导致消费需求疲软。第三个原因是美国经济的信贷结构。农民大多数都深陷债务,小银行一直处境艰难,客户不断拖欠债务,导致银行破产。第四个原因是国际贸易。一战中几乎所有欧洲国家都欠美国银行的大笔债务,这些国家为了偿还债务坚持向德国和奥地利索赔战争赔款,但德国和奥地利拿不出钱还账。美国政府拒绝免除或消减债务。相反而是向欧洲政府提供大笔贷款,让他们借新债还旧债。在美国经济开始下滑后,欧洲国家再很难向美国借到钱。同时,美国保持高关税使欧洲商品很难进入美国市场,欧洲没有钱还债,便开始拒付贷款。由此形成恶性循环”。

艾伦布伦克利的同行,历史学家《全球通史》的作者斯塔夫里阿诺斯,甚至把其中最后一点当做大萧条的最主要成因。他写到:“造成这种意向不到的结局的原因之一是国际经济的不平衡,这种不平衡是在一战后美国成为大债权国时发展起来的。美国通常保持贸易顺差,同时由于保持高关税,贸易顺差被逐步拉大。不少国家因为支付战争债务,金钱不断流入美国。当必须偿还债务时,他们就不得不减少从美国的商品进口,美国的经济部门因此而受损。”

开端于美国的大萧条在很短的时间内就传遍整个资本主义世界,大部分工业国都深陷泥潭。只有一个国家例外,那就是纳粹德国。它是第一个实现复苏的主要工业国家。隆多卡梅伦和拉里尼尔合著的《世界经济简史》中写道:“1933年,德国还有600万的失业者,占劳动力力的四分之一,到了1939年,德国的经济就实现了空前繁荣,工作岗位超过了劳动力供给。主要是因为大规模公共建设项目和军备计划。”当然,大萧条的后期,美国也卷入了战争,这就是另外一种观点成立的理由:真正让美国走出大萧条泥潭的,并不是罗斯福的新政,而是二战。(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳,微信公众号:rdcy2013)