发布时间:2023-11-09 作者: 李珊珊

近期关于中国广义政府负债的分析较多,但不同的研究对于广义政府负债的界定存在较大差异。比如,有的直接将国有企业的负债纳入政府负债,有的直接将政策性银行的负债纳入政府负债,还有的遗漏了重要科目。

作者李珊珊系中国人民大学重阳金融研究院研究员,本文精简版《如何看待中国政府广义负债率》发表于《财经》杂志2023年第23期。现将全文发布如下:

本文摘要

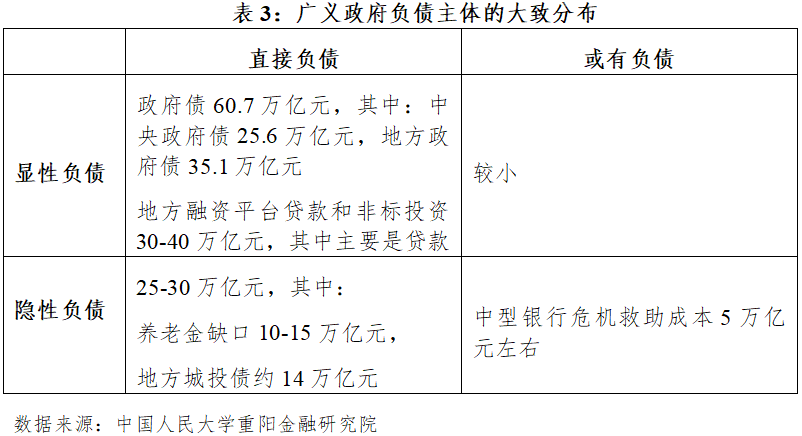

· 中国广义政府负债的规模和主要分布。基于世界银行对政府负债的分类,本文从显性/隐性负债,直接/或有负债两个维度对中国广义负债进行初步梳理。统计显示,中国政府广义负债规模约130-145万亿元,其中主体部分包括:政府显性直接负债合计90-100万亿,包括中央和地方政府债券60.7万亿,地方融资平台贷款和非标投资合计30-40万亿; 以公共养老金和地方城投债为主体的政府隐性直接负债约25-30万亿,其中地方城投债约14万亿;政府隐性或有负债主要来自对银行体系偿付能力的担保,中型银行危机下的注资需求对应财政投入在5万亿元左右。

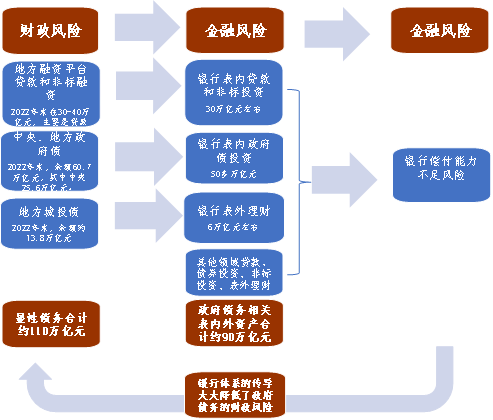

· 政府债务通过银行体系实现大部分财政风险向金融风险的传导,代价是对银行偿付能力不足的兜底。在110万亿元左右的政府显性和隐性直接有息负债中,有90万亿左右为银行表内外资产持有。政府的隐性或有负债也主要集中于银行体系。银行偿付能力不足风险主要来自信用风险,如果不良率升幅在5个百分点以内,对应的核心资本补充需求在5万亿元以内。但需要注意,一旦不良率升幅超过4个百分点左右,资本补充需求将加快上升。因此,将银行体系信用风险控制在一定范围内对于控制政府财政负担至关重要。

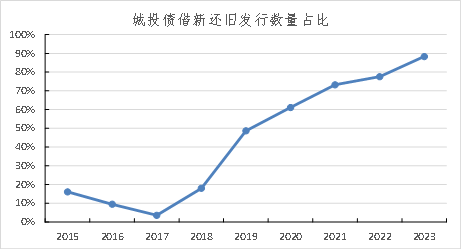

· 政府雄厚的资产是是偿付能力的基石,但需警惕地方政府债务结构恶化趋势。本文的测算对应2022年末广义政府负债率在107%-120%之间,与IMF的估计较为接近,已大幅超过新兴经济体,甚至略高于发达经济体的平均水平。但判断政府偿付能力必须将负债与资产结合。《中国国家资产负债表2020》估算,2019年末中国政府掌握的资产价值约200万亿元,政府资产依然显著超过负债,这将有力维系政府的债务清偿能力。此外,政府负债率高低与经济增长的因果关系并无充足证据,因此关注政府负债结构的变化更有意义。需警惕地方城投债和专项债的发行结构恶化趋势。新发地方城投债的借新还旧比例日益提高,而专项债的收益预测虚高和项目质量问题突出。由于中国地方债务高度集中于国内银行体系,一旦地方政府债务僵尸化,将导致对民间融资的挤出效应,蚕食银行盈利,降低金融资源配置效率。

· 管理政府负债风险,特别是银行系统性风险的政策建议。确保银行体系的平稳运行对于控制好政府债务带来的潜在系统性风险极为关键。为此,本文主要从地方债务风险管理和银行体系风险处置角度提出以下几条政策建议。一是目前对于地方城投债管理机制改革的探讨较多,但专项债的潜在风险也值得警惕,应进一步明确专项债属性,规范专项债的风险评估和管理。二是完善地方债务风险预警体系。三是削弱中小银行经营的同质化,增加政府债持有者的分散性,降低中小银行的集群式倒闭风险。四是尽快充实存款保险基金,并做好银行体系大规模财政投入的准备。五是完善风险处置中的信息披露,增强市场的可预期性。

本文字数约16595字,阅读需要18分钟。

本文精简版《如何看待中国政府广义负债率》发表于《财经》杂志2023年第23期

近期关于中国广义政府负债的分析较多,但不同的研究对于广义政府负债的界定存在较大差异。比如,有的直接将国有企业的负债纳入政府负债,有的直接将政策性银行的负债纳入政府负债,还有的遗漏了重要科目。对于政府负债的分类认识的偏差容易导致对实际的广义政府负债规模或结构估计的偏差。本文尝试基于国际权威机构和经典学术研究对于广义政府负债的分类界定梳理中国广义政府负债的规模和结构分布,并探讨中国财政风险与金融风险的传导机制,以期对科学判断政府债务负担,防范系统性风险提供参考。

01

一、 广义政府负债的分类与内涵

1.1 广义政府负债的分类

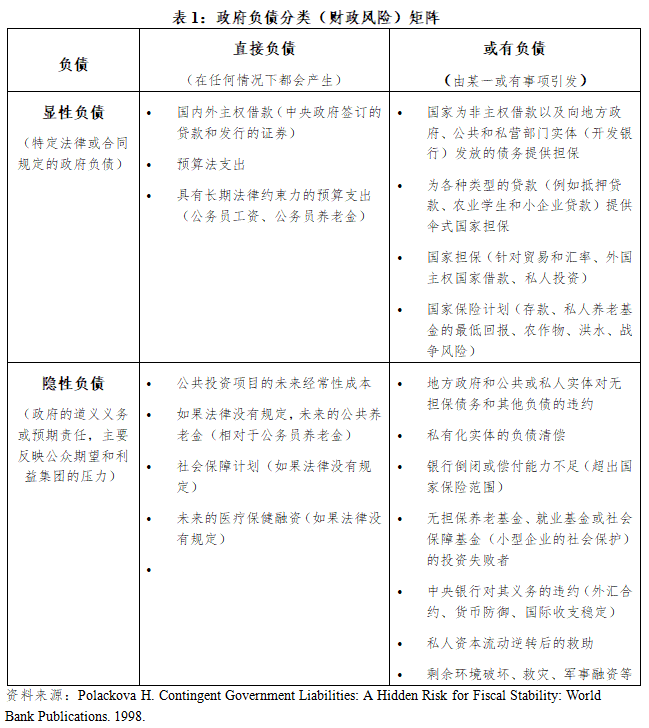

世界银行的Polackova(1998)分别从两个维度把政府负债分为两类:从是否由法律或合同明确规定的角度分为显性负债(Explicit liabilities)和隐性负债(Implicit liabilities),从是否必然发生的角度分为直接负债(Direct Liabilities)和或有负债(Contingent liabilities)。每种政府负债结合了四个特征中的两个。

显性负债即被法律或者合同所认可的政府债务;隐性负债即反映公众和利益集团压力的政府道义上的义务。直接负债是指在任何情况下都要承担的负债,不依附于任何事件,可以根据某些特定的因素来预测和控制;或有负债是指由某一或有事项引发的负债,《公共部门债务统计指南》(国际货币基金组织(IMF),2011)将或有负债定义为除非未来发生特定的离散事件,否则不会产生的义务。不确定事件发生时出现的财政风险通常与政府或有负债相关,在一些国家,长期看似健全的财政管理却出现快速的崩溃,迫使政府花费预算外的资源来支付鲜为人知的债务(Polackova Brixi and Schick,2002)。财政风险,特别是或有负债的风险,往往源自政治和财政机会主义,即政策制定者倾向于增加政府或有负债,以避免艰难的调整和痛苦的结构性改革。因此需要将政府债务的内涵拓展到预算以外的所有可能使政府陷入财务危机的行动和交易。

1.2 厘清中国广义政府负债的内涵

在政府对全社会的隐性担保广泛存在的模式下,识别和估计或有负债、隐性债务的规模非常困难。中国自2014年开始就致力于严格控制政府显性负债。2014年10月发布的《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号文)明确规定,融资平台公司不得新增政府债务。同月发布的《财政部关于印发〈地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法〉的通知》(财预[2014]351号文)对截至2014年12月31日的地方政府债务分类甄别,纳入财政预算管理,并规定地方政府债务规模只减不增。财政部也明确表示,2015年之后地方融资平台举债不属于地方政府债务。

2017年,中国正式提出地方政府隐性债务的概念,并致力于隐性债务增量的控制和统计监测。2017年7月,全国金融工作会议强调“严控地方政府债务增量,终身问责、倒查责任”,同月召开的中央政治局会议首次提出了“地方政府隐性债务”的概念,强调要“积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量”。2018年8月,国务院发布《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》(中发〔2018〕27号文),规定了纳入隐性债务统计监测的债务范围。但目前对于政府隐性债务的关注主要聚焦于地方城投债。四类政府广义负债具体主要包括以下科目,如表1所示。

政府显性直接负债主要包括国债、地方政府债。不过由于中国的政府架构是一种准财政联邦制,不同于纯粹的联邦制,中国地方政府不会破产,因此中国地方政府债实质上具有一定程度的国债属性。

政府隐性直接负债。地方城投债名义上已不被划入地方政府债,但政府出于维护系统性风险考虑,对其依然负有担保义务,城投债实质上已经演变为一种政府隐性直接负债。除了地方城投债,政府隐性直接负债还包括公共养老金、社会保障、医疗保障等支出,此类支出会随着人口老龄化而加快上升。

政府显性或有负债主要包括政府为一些担保基金等实体提供的法律意义上的担保,中国此类负债总体规模较为有限。

政府隐性或有负债主要包括各类银行倒闭或偿付能力不足时政府为防范系统性风险的各种救助支出;国有企事业单位替政府举借,由政府提供担保或财政资金支持偿还的债务;政府在设立政府投资基金、开展政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等过程中,通过约定回购投资本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务;以及对大型非金融国有企业债务的隐性担保。

因此,目前市场关注的政府负债主要局限于狭义的政府显性直接负债和政府隐性直接负债中的城投债。在政府显性直接负债以外的其他三种负债中,政府显性或有负债规模较为有限,政府隐性直接负债中的公共养老金和政府隐性或有负债的规模相对较大。

过去20年来,中国经济体量的持续扩张和房地产业的快速发展不断消化着政府的债务负担。但隐性负债随着经济增速放缓和人口老龄化趋势将呈现变现加速态势,通过经济体量膨胀以时间换空间的化解模式难度大大增加,因此对风险化解、处置技术和方式提出了更高要求。

02

二、 中国政府广义负债的主要分布

及财政与金融风险的传导

2.1 政府隐性直接负债的最大来源:地方城投债和公共养老金

地方城投债和公共养老金是中国政府隐性直接负债的最大来源。截至2023年6月末,地方城投债余额约14万亿元。虽然地方城投债在名义上已不再被划入政府债,但城投债的首要风险承担者仍是地方政府,中央政府在其中也会承担一部分兜底责任。

由于假设的不同,现有研究对养老金缺口的测算结果存在差异。齐传钧(2019)预测,以2018年底为时间基准,将2035-2050 年的“大口径”下当期缺口贴现加总,发现养老金(累计)缺口高达10.3万亿元。张琳琳等(2023)的测算表明,养老金征缴(累计)缺口在2035年将高达30.27万亿元,即使考虑财政补贴,缺口仍将高达28.15万亿元。折现到目前时点,相当于10-15万亿元。不过齐传钧(2019)发现,如果考虑到延迟退休,则养老金缺口将大幅降低。虽然测算结果因假设不同而有所差异,但从现有较大口径的测算结果看,在2035年后15年间的养老金(累计)缺口的折现数量级大致位于10-15万亿元区间,与地方城投债存量规模接近。两者合计在24-29万亿元,因此我们估计政府隐性直接负债25-30万亿元。

2.2政府主要显性和其它隐性直接负债,及财政、金融风险的传导机制

政府对银行系统负债广泛的隐性担保成为金融危机和财政危机的一个关键因素(Bordo and Meissner,2016)。因此,金融部门,特别是银行体系,是财政机会主义的最大提供者,如国有商业银行、开发性银行、政策性银行、以及信贷和担保基金(Polackova Brixi and Schick,2002)。按照易纲(2020)的估算,在特定的风险承担比例假设下,以各部门风险资产占总金融资产的比例衡量该部门风险承担情况,2018年,居民部门承担比例占9.4%,企业部门占13.8%,政府部门占17.7%,金融机构占54.5%,国外部门占4.6%。基于易纲的测算,如果考虑到国有股东在金融机构的主导地位,政府部门最终承担的金融风险占比应超过60%。

大范围的债务重组计划可以为借款人提供救助,在高债务普遍存在的情况下最有效,债务重组方案通常通过减少贷款本金,推迟支付利息来减少债务负担(Laeven and Laryea,2009)。对于被迫通过公共注资提供支持的政府来说,这种形式的减免可能是有限的选择之一,尽管代价是将危机的部分成本转嫁给名义上的债权人(Laeven,2011)。鉴于中国政府日趋紧张的财政状况,财政收入显然远远消化不了政府部门承担的金融风险,要经由金融体系,特别是商业银行部门,由银行的各类债权和股权类所有者共同分担。风险分担的表现形式主要是通过调低利率,债务重组,通过长期的经济总量扩张和通胀,实现对债务实际长期折现价值的降低。由于我国银行资金来源主要是存款,因此存款人承担的风险比例最大。而银行的偿付能力不足风险又最终由政府兜底,成为政府的或有隐性负债,再次转化为财政风险。而经过债务充足和银行体系各类所有者的消化,此时政府有息负债的实际贴现现值与隐性或有救助成本之和已经远低于原有的政府有息债务负担,实现了财政风险向金融风险的转化,如图1所示。

具体来说,政府显性直接负债和隐性直接负债向银行体系的传导渠道主要包括表内的政府债券投资和融资平台相关贷款,表外理财产品。

中央、地方政府债(显性直接负债):银行表内资产会直接投资于中央、地方政府债,是此类资产的投资主体,也是银行政府债务相关资产的最大构成,这部分资产风险相对较低。截至2022年末,中央、地方政府债余额合计60.7万亿元(其中中央政府债25.6万亿元,地方政府债35.1万亿元),估计其中有50万亿元以上为银行直接持有。

地方融资平台相关的贷款或非标投资(显性直接负债):银行表内也会直接发放融资平台相关的贷款或非标投资,截至2022年末,两者合计估计在30-40万亿元,其中非标占融资平台融资的总比例估计不超过10%。

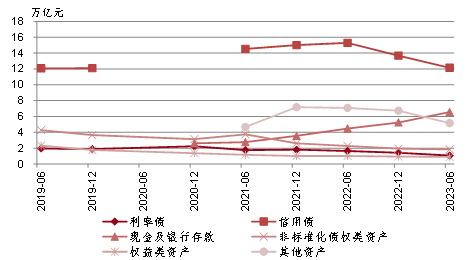

地方城投债(隐性直接负债):在银行体系,地方城投债相对集中于银行表外理财产品。根据万得数据,截至2023年6月末,我国地方城投债存量规模约14万亿元,2022年末为13.8万亿元。根据银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告(2023年上)》,截至2023年6月末,全国存续理财产品规模为25.34万亿元,其中投向信用债的约12.2万亿元(如图2所示)。而据统计,在信用债中又有一半左右投向了地方城投债。也就是说,地方城投债可能有四成以上,约6万亿元为银行表外理财持有。当然,银行理财持有的主要集中于AA及以上级别的较高等级城投债。如果城投债违约引发投资者的城投信仰坍塌,可能导致理财产品赎回潮和城投债市场抛售挤兑。由于这一市场流动性较差,信息披露仍不够充分,因此对外部冲击较为脆弱,挤兑更容易导致市场价格崩盘,进而导致理财产品净值大幅缩水,形成恶性循环。这也是城投债刚性兑付难以根本上打破的重要影响因素之一。

图1:银行理财产品投资结构

数据来源:Wind资讯,中国人民大学重阳金融研究院

总体来看,中国政府的显性和隐性直接有息负债规模在110万亿元左右,其中有90万亿元左右通过表内外渠道为银行体系,主要是商业银行所持有,其中又有一半以上分布在低风险的中央、地方政府债券,需要重点关注的是地方融资平台贷款、非标投资、地方城投债的风险(如图2所示)。

图2:政府有息债务的财政风险与银行体系金融风险的传导

资料来源:中国人民大学重阳金融研究院

2.3 政府隐性或有负债的主要来源:银行偿付能力不足风险

2.3.1 中型银行危机对应的财政成本或在5万亿元左右

政府隐性或有负债主要来自政府对金融机构,特别是银行体系、大型非金融类国有企业的隐性担保,及对行政事业单位借款的隐性担保等方面,其中特别集中于银行体系。

大型非金融类国企相关的政府隐性或有负债已多数反映在了银行体系或有隐性负债。2021年,全国国有控股工业企业亏损面22.8%,显著高于同期私营工业企业14.6%的亏损面。对于持续亏损的较大型非金融类国有企业,未来政府也可能存在不同形式的救助负担。中国非金融类国有企业的债务率较高,贷款规模极为庞大,因此此类企业的潜在系统性风险已通过各种形式的借款集中在金融体系,特别是银行体系中了。或者说,非金融类国企的政府隐性或有负债的主体已经反映在政府在银行体系的或有隐性负债中了。

在过去几个世纪里,银行危机干预的形式从早期最后贷款人的传统干预、暂停兑换和银行假期,逐渐转变为以政府注资和对银行负债的全面担保为主导(Metrick and Schmelzing,2021)。二战以后,特别是自20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃以及全球金融市场自由化以来,银行、货币和债务危机联系在一起,因为政府更愿意为银行系统的很大一部分债务提供担保,银行危机日益依赖通过财政手段解决(Bordo and Meissner,2016)。这也是中国对银行体系危机防范和应对的主要模式,但政府担保往往在财政上代价高昂(Honohan and Klingebiel,2000)。

政府债务负担带来的财政风险向银行体系传导,政府同时也必须承担银行的一般企业和居民债务的隐性担保,最终体现为政府对银行体系偿付能力不足的救助责任,金融风险再次转化为财政风险。当政府决定支持银行业时,通常会产生财政成本,要么以银行资本重组的形式,要么以银行处置成本的形式体现,因此就银行问题产生财政成本而言,银行可以被视为政府的或有负债(Arslanalp and Liao,2015)。Bova et al.(2019)对1990-2014年间80个国家的近200个事件的分析表明,成本最高的或有负债冲击与金融部门有关;90%的或有负债实现源自隐性负债而非显性负债。

银行体系或有隐性负债主要来自银行盈利能力大幅下滑,内生资本补充能力下降带来的偿付能力不足,会增加对地方政府、中央政府的注资需求。而银行盈利能力大幅下滑主要来自信用风险上升或息差下降,特别是经济和房地产市场下行,政府财政收支状况恶化导致的信用风险上升,而地方中小银行公司治理问题又会对下行趋势中的信用风险产生放大效应。息差下降主要来自利率下行周期、利率市场化政策推进,地方债置换、重组等因素的叠加。近年来,随着息差的下行趋势,商业银行内生资本补充的能力也持续降低,2019年以来商业银行核心资本充足率整体呈下行趋势。一旦商业银行不良率开始上行趋势,不良资产对存量拨备、盈利的侵蚀将加快资本下降速度。

1998-1999年中国国有银行账面不良贷款率达到接近40%,不良贷款余额超过2.45万亿元。随着商业银行经营机制改革和金融科技的进步,银行业风险管理能力呈现了质的飞跃。截至2023年6月末,中国商业银行不良贷款率仅为1.62%。相信中国银行业未来再度出现非周期性极高不良率的概率也较低。但同时需要认识到,中国银行业体量也已今非昔比,银行业金融机构总体规模极为庞大,资产规模已近400万亿元,且风险敞口在房地产相关领域较为集中,房地产对公贷款、住房贷款和以不动产为抵押的贷款合计占到贷款总量的一半左右。因此信用风险对于宏观经济和房地产大周期变化的敏感性较大。

Laeven and Valencia(2020)认为,银行部门的财政重组成本超过GDP的5%是银行系统出现财务困境的重大迹象,也是认定系统性银行危机的条件之一。如,美国在全球金融危机中对金融部门的救助规模占到GDP的4.5%,欧债危机中,希腊救助计划的财政成本达到GDP的27%,中国20世纪90年代末救助国有银行投入的财政成本达到GDP的18%。考虑到中国银行业风险管理能力的大幅改善,我们认为历史上极端不良率再现的可能性很小。

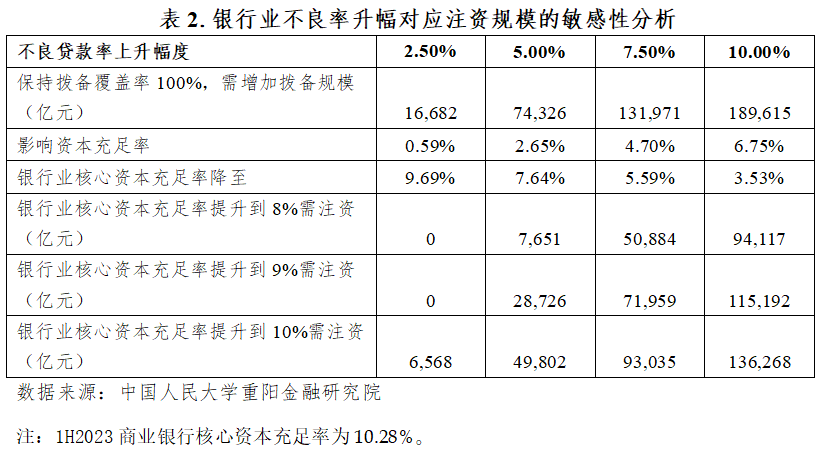

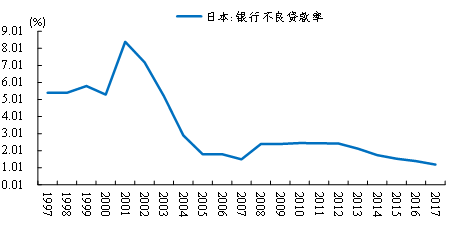

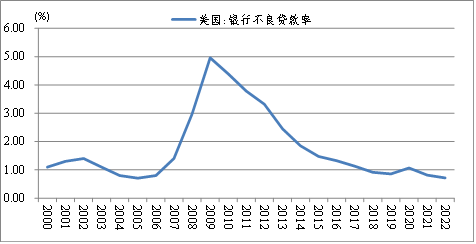

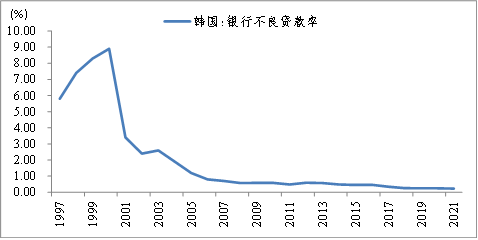

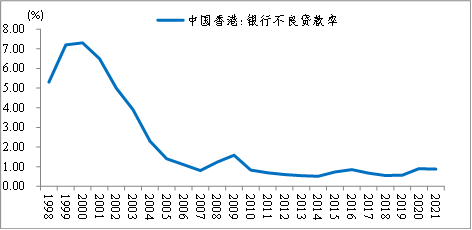

中国的中型银行危机对应的政府或有隐性负债或在5万亿元左右。如果按照2022年GDP的4-5%估计,相当于一场中型的金融危机处置成本,则对应的财政重组成本约5万亿元。为验证这一假设是否合理,我们做了一个简单性的敏感性分析。根据中国人民银行2022年金融稳定报告中披露的压力测试情况,信用风险是影响银行资本充足水平的主要因素,为此,假设银行业金融机构(包括政策性银行)不良贷款率升幅在2.5-10个百分点,同时保持拨备覆盖率在100%的水平,要将核心资本充足率提升到8%-10%,需要的注资规模分布在0-13.6万亿元的区间(见表2)。根据历史经验,不良率升幅达到5个百分点以上属于较大的金融危机,比如日本上世纪90年代房地产泡沫破裂,银行不良率最高时曾于2002年达到7.2%,亚洲金融危机后,香港银行业不良贷款率最高时曾于2000年达到7.3%,韩国也曾于2000年达到8.9%,全球金融危机期间美国银行业不良率最高曾达到5.0%(如图3-图6所示)。因此在中小型银行危机假设下,不良率升幅在2.5-5个百分点的假设(对应未考虑核销转出的不良率在4.1%-6.6%,如考虑核销转出因素,假设的不良率更低一些)更为合理,在这一区间,对应于不同的目标核心资本充足率,资本补充量的分布在0-5.0万亿元之间,表明5万亿元左右的财政重组成本假设是较为合理的。

信用风险与政府或有隐性负债并非线性关系。但需要注意的是,中国本轮的房地产下行周期并非常规的小周期,其对银行体系信用风险影响的持续时间可能更长。不良率与资本补充需求之间并非线性关系。目前存量不良贷款率1.62%,在拨备覆盖率不低于100%的前提下,贷款损失拨备可以支撑3-4%的不良贷款率,因此,一旦不良率升幅超过4个百分点,资本补充需求将加快上升。如果不良率上升7.5个百分点,银行增资需求将大幅增加到9.3万亿元。因此,将银行体系信用风险控制在一定范围内,对于控制政府财政负担至关重要。

图3:日本银行业不良贷款率

数据来源:Wind资讯,中国人民大学重阳金融研究院

图4:美国银行业不良贷款率

数据来源:Wind资讯,中国人民大学重阳金融研究院

图5:韩国银行业不良贷款率

数据来源:Wind资讯,中国人民大学重阳金融研究院

图6:中国香港银行业不良贷款率

数据来源:Wind资讯,中国人民大学重阳金融研究院

2.3.2 中国银行体系高风险机构占比有上升苗头

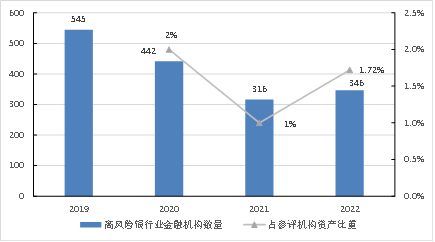

繁荣-萧条周期对于解释或有负债变现时点具有很强的解释力,历史经验表明,总体而言,或有负债的变现往往发生在高增长之后的低增长时期,政府财政预算紧张时又会产生放大效应(Bova et al.,2016),而且其中许多往往是同时发生的(Bova et al.,2019)。随着经济增速下降和房地产市场下行叠加,2022年,中国高风险银行业金融机构总体数量和规模占比有所上升,结束了2019年有数据以来的连续下降趋势。中国人民银行发布的金融机构评级结果显示,2022年末,中国有346家高风险金融机构(评级在8-D级“红区”),同比增加40家,总资产占参评机构总资产的1.72%,同比上升0.72个百分点(如图7所示)。从机构类型看,主要集中在农村中小金融机构;从地区分布看,主要集中于个别省份。目前中国高风险银行业金融机构从资产规模占比看仍较为有限。

图7:高风险银行业金融机构数量和资产占比

数据来源:中国人民银行,中国人民大学重阳金融研究院

农村银行业金融机构是银行体系中实力较弱,抗风险能力较差的群体,在经济下行中风险最先暴露。目前高风险金融机构主要集中在农村银行业金融机构,2022年末,农合机构(包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社)和村镇银行高风险银行数量分别为202家和112家,资产规模占参评机构的0.78%。不过如果经济增长偏弱格局和房地产下行趋势持续,风险可能进一步蔓延到经济实力弱,政府债务压力较大地区的弱势农商行和城商行,进而通过同业业务等渠道扩散到更大规模的金融机构。此类银行的规模和系统重要性要显著高于村镇银行,股权结构更为多样化,风险化解和处置难度也更大。盛京银行是一个典型的例子。虽然盛京银行风险爆发的直接原因是与恒大的违规交易,但深层次原因在于宏观经济和房地产市场的下行趋势在银行体系的率先释放。从这一角度说,盛京银行与包商银行风险爆发的成因存在显著差异,虽然两者均存在公司治理和内部控制失灵,关联交易掏空金融机构的问题,但后者的这一问题更为严重,是导致风险爆发的主要原因,而前者则是这一问题与房地产系统性风险共同叠加的结果。

可以预判,随着房地产市场风险的演进和地方政府财政状况低迷状况的持续,金融体系风险暴露可能逐步从最高风险向次高风险的地方银行业金融机构扩散。更值得警惕的是,非周期性的公司治理问题可能放大地方中小银行风险。

2.3.3 银行危机的类型和不同表现形式

按照世界银行的定义,当一国的许多银行同时面临严重的偿付能力或流动性问题时,就会发生(系统性)银行危机,或因受到同样的外部冲击,或因一家银行或一组银行的倒闭蔓延到系统中的其他银行。更具体地说,系统性银行危机是指一国的企业和金融部门经历大量违约,金融机构和企业面临按时偿还合同的巨大困难,导致不良贷款急剧大幅增加,银行系统资本总额全部或大部分耗尽。Laeven and Valencia(2013)将银行危机定义为满足两个条件的事件,一是银行系统出现财务困境的重大迹象(如重大银行挤兑、银行系统亏损和/或银行清算),二是应对银行系统重大损失的重大银行政策干预措施。

基于Laeven and Valencia(2013)对于“财务困境的重大迹象”的定义,从表现形式看,可以将银行危机分为两种类型:

一种典型的传统危机表现为以银行挤兑为导火索,银行流动性枯竭,进而由流动性风险演变为资产价格暴跌风险,信用风险和银行偿付能力不足风险。在整个19世纪和20世纪初的经济危机中,由恐慌而造成的银行存款挤兑成为危机爆发的导火索,或是助长了危机蔓延。二战后,随着显性存款保险、最后贷款人、政府隐性担保的广泛实施,传统的银行恐慌已极为罕见。但又出现两种新型银行挤兑,一是新兴市场外债短期内大量抽逃导致的流动性危机,典型的是90年代的亚洲金融危机;二是随着金融创新的加快,2008年全球金融危机中银行挤兑由出现了新的形式,即金融机构之间的挤兑。

第二类则是金融抑制型银行危机。在金融抑制下,居民投资渠道单一,政府压低存款成本,银行投资渠道单一,被动购买公共债务,国内政府无力偿还债务,进而违约,或者形式上没有违约,但通过债务重组、政府注资等方式消化政府债务,这一过程中可能并不会出现任何形式的挤兑和流动性干涸,此类危机常见于发展中国家。

中国作为中央政府负责的单一制发展中国家,银行体系享受高度的政府隐性担保,虽然近年来监管层通过个别商业银行次级债务的不救助事件致力于打破刚性兑付预期,但投资者对占据银行债务主导地位的优先级和中间层级债务的隐性担保预期依然较强。对中国是否出现过银行危机存在不同的认识,市场观点普遍认为中国没有出现过银行危机,这实际上指的是典型传统意义上银行恐慌、挤兑形式的银行危机。而事实上,即便学界对银行危机的定义存在争议和不同口径,Reinhart and Rogoff(2009)和Laeven and Valencia(2020)这两个经典、全面的银行危机数据库均将1997-1999年中国四家国有银行技术上资不抵债,获得大规模注资、剥离不良归类为银行危机,因为该事件满足了Laeven and Valencia(2013)对于银行危机定义的两个标准,本质上是一种金融抑制型银行危机。

但即使在悲观情况下,中国未来出现传统挤兑型银行危机的可能性依然较小,因为制度和股权结构特点决定中国政府对商业银行体系的隐性担保依然较强,政府不会允许,也有能力阻止挤兑的发生。大概率将会主要经由宏观经济增量的稀释,以及银行体系债务重组,拉长周期,逐步消化存量政府债务风险,政府的代价就是要对金融机构偿付能力不足风险兜底。而政府债务重组对实际债务价值的削减空间最终取决于未来经济增长速度、人民币汇率、通胀等因素的共同作用。

03

三、 如何看待中国政府负债率?

3.1 中国政府广义负债率偏高,但雄厚的资产是是偿付能力的基石

中国政府的显性直接债务率较低。截至2022年末,中国政府部门的显性直接债务余额60.7万亿元(包含地方一般债券14.4万亿元,专项债券20.7万亿元,及25.6万亿元中央政府债),政府显性直接债务率为50.2%,显著低于同期主要发达经济体美国(123%)、日本(220%)、欧盟(98%)、英国(102%)以及主要新兴经济体印度(85%)、巴西(85%)。

中国政府的广义负债率偏高。根据IMF发布的《中华人民共和国2022年第四条磋商》,假设将三分之二的新增或有债务划入广义政府债务,同时考虑与专项建设基金和政府指导基金相关的额外债务,则2020年中国广义政府债务率为93%,且该报告预计2021-2027年中国政府债务率继续呈现上升趋势,其中预计2022年将达到110%。根据本文测算的2022年末政府广义负债合计约120-135万亿元的规模,如果考虑到未匡算的一些小科目,如隐性直接负债中的医疗保险缺口(据估计约1万亿元),隐性或有负债中政府对行政事业单位借款的隐性担保,对国有企业的隐性补贴和直接救助等,广义政府负债规模可能增至130-145万亿元,对应2022年末广义政府债务率(负债/GDP)在107%-120%之间,与IMF的估计较为接近,这一水平已大幅超过新兴经济体,甚至略高于发达经济体的平均水平。

中国政府雄厚的资产是确保政府负债偿付能力的基石。仅依据政府负债率来判断偿付能力风险是片面的,必须将负债与资产结合起来看。根据国家金融与发展实验室《中国国家资产负债表2020》的估算,截至2019年末,中国政府掌握的资产价值约200万亿元。从规模上看,政府的资产价值依然显著超过负债,这将有力维持市场对于政府债务的信心,维系政府的现金流状况和债务清偿能力。主要的风险在于资产负债期限错配,资产变现能力、变现意愿和现金流压力的问题,这需要通过大力度实施结构性的市场化改革,转变政府职能,维护市场对经济增长的信心,以及精细的债务重组计划确保现金流收支匹配。

3.2 政府“债务阈值”之辩

政府“债务阈值”(Debt threshold)指的是当政府债务率超过某一水平时就会阻碍经济增长,甚至可能引发经济或金融危机。2009年以后全球主要国家政府债务水平则呈现单边上行态势,激发了学界对于债务阈值研究的兴趣。Reinhart and Rogoff(2010)的经典研究发现,当政府债务/GDP比率低于90%时政府债务与经济增长之间的关系并不明显;超过90%时经济增长率的中位数下降1个百分点,经济增长率平均数下降超过1个百分点。Woo and Kumar(2015)也认为,只有高水平的债务(占GDP的90%以上)才会对经济增长产生显著的负面影响。不过债务率和经济增长关系的“阈值论”并非一个严谨的结论,存在显著的跨国异质性和时间异质性。

跨国横向看,发达经济体的阈值高于新兴经济体,因为发达经济体的金融系统更加发达,抗风险能力更强。新兴经济体发生经济或金融危机时的政府债务水平远低于发达经济体。Reinhart and Rogoff(2009)在《这次不一样——800年金融危机史》中也指出,在1970-2008年期间的中等收入国家,一半以上的债务违约和重组发生在债务与GNP比率低于60%的情况下,约20%的债务违约甚至发生在债务与GNP比率低于40%的情况。

债务阈值也存在时间异质性。Herndon et al.(2014)对Reinhart and Rogoff(2010)的研究提出了质疑,他们发现特别是在2000-2009年期间,当公共债务超过 GDP 的90% 时,GDP 增长相对于公共债务/GDP 比率在30%至90%之间时没有出现任何下降。Chudik et al.(2017)使用1965年至2010年期间40个国家的样本数据,没有发现证据表明公共债务与经济增长之间的关系存在普遍适用的阈值效应,但公共债务积累对产出增长都会产生显著的负面影响,即债务轨迹对经济增长的影响可能比债务占 GDP 的水平本身更重要。

为此,Panizza and Presbitero(2013)指出,公共债务和经济增长之间的关系具有很大的跨国异质性,而且在国家内部也可能随着时间的推移而变化,对两者关系的研究应侧重于跨国异质性,以及公共债务可能阻碍经济增长的机制和传导渠道。

政府高负债到经济低增长之间也难以找到因果关系上的充足证据。事实上,高债务只是问题的表象,根本问题在于债务影响经济增长的方式可能取决于体制质量、公共部门的规模、公共债务积累的方式和结构(美洲开发银行(Inter-American Development Bank),2006)。

3.3 应警惕中国地方城投债和专项债发行结构恶化趋势

考虑到政府债务率高低与经济增长的因果关系并无充足证据,因此关注政府债务结构和政府债务投资效率的变化也许更有意义。

从新发地方城投债结构看,借新还旧比例过高。用于偿还已有债务的比重不断攀升,从2019年的50%以下逐步攀升至2023年以来的近90%(如图8所示)。虽然借新还旧是政府债,特别是美国国债的常态,但与美国高债务由全球投资者共同买单不同,中国地方债务高度集中于国内银行体系,政府债务僵尸化将导致对民间融资的挤出效应,蚕食银行息差和盈利能力,降低金融资源配置效率和银行服务实体经济的能力。因此,政府债务借新还旧比例过高对经济增长和金融体系风险的实质影响与美国不可同日而语。

专项债收益预测虚高和项目质量问题突出。根据财政部数据,截至2023年6月末,全国地方政府债余额37.8万亿元,其中专项债22.9万亿元,占比约60%,其余40%是一般债券。从新增发行比例看占比更高,我国专项债的发行规模占地方政府债的比重在2016 年为41.5%,到2023年1-8月,专项债券发行规模占比已超过80%。财政部强调要将专项债券融资收益平衡作为审核重点,但一些地方政府实际操作中往往在项目申报时虚高预测收益,背后反映了对应项目质量注水较为严重。近期审计部门公布了2022年度地方预算执行和其他财政收支的审计报告,披露了专项债资金管理方面的一些问题,其中之一就是相当比例的专项债项目实际收益不及预期,可能导致偿付风险。

对于准公共品性质的政府债或市场化的城投债,如果不能通过制度改革提高所投项目的事前风险收益评估机制,对市场化与公益性项目差异化管理,最终的结果是虽然维护了短期内的名义经济增长,但却是以牺牲长期经济发展空间,消耗政府信用,增加通胀为代价的。

图8:城投债借新还旧发行数量占比

数据来源:Wind资讯,中国人民大学重阳金融研究院

3.4 外债与内债

从债务结构看,现有研究一般认为内债的阈值高于外债,但也不能低估内债水平高的潜在风险。大多数发展中国家无法在国际市场上顺畅地发行本币债务,而只能以外币发行。外债的风险在于,如果一个国家发生货币危机,最终导致货币贬值,那么它将不得不以更多的本国税收和出口收入来偿还外债,进而会抑制本国经济增长,并增加主权违约的可能性(Bordo and Meissner,2016)。在这些国家,银行往往是政府债券的主要持有者,成为金融脆弱性的根源,因为国内债务违约成本与国内投资者持有的债务份额呈正相关,内债重组比外债困难得多(Borensztein et al.,2006)。Reinhart and Rogoff(2009)认为,通货膨胀、金融抑制、重新提名、废除黄金条款等导致的内债违约可能会产生与外部违约一样严重的后果,拖欠高额内债可能是许多国家使用通胀税的有力理由。

内债直接违约案例较少,通常仅在宏观经济环境严重恶化时才会发生,但一旦发生,通胀率可能远高于外债违约下的情况。Reinhart and Rogoff(2009)的研究发现,外债违约当年的平均通胀达到了33%,但内债违约当年平均通胀达到了170%,在内债违约之后的几年里,通胀率仍然高于100%。这因为内债风险最终都要靠本国投资者承担,而外债可以由境外投资者分担风险。

虽然中国的债务结构中的外债占比较少,但如果不能及时通过改革优化新增政府债务的风险管理,最终的代价可能是过高的财政赤字,持续的货币贬值,过高的通货膨胀,进而抑制经济增长向潜在增速的回归,其长期影响是不可修复的。

04

四、 管理政府负债风险,

特别是银行系统性风险的政策建议

根据本文粗略估算,中国130-145万亿元的政府广义负债中有90万亿元左右的显性直接和显性或有债务集中于银行体系的表内外资产,由银行的各类债权和股权所有者与政府共同分担损失,还有与银行救助相关的隐性或有负债,一场中型的银行危机对应5万亿元左右的银行注资需求。因此,确保银行体系的平稳运行对于控制好政府债务带来的潜在系统性风险极为关键。为此,本文主要从地方债务风险管理和银行体系风险防范和处置角度提出以下几条政策建议。

一是进一步明确专项债属性,规范专项债的风险评估和管理。

目前对于地方城投债管理机制改革的探讨较多,但专项债的潜在风险也值得警惕。专项债在地方政府显性直接负债中已居于主导地位。一旦专项债风险爆发,就会加大地方财政一般公共预算的偿债负担。专项债目前被定义为“有一定收益的公益性项目发行,以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”。这一定位介于公益性和市场化之间,但实际操作中如何量化“一定收益”?公益性和市场化孰轻孰重?界定的模糊性给了执行者很大的操作空间。为此,应进一步细化专项债的管理,更清晰地明确专项债属性,据此制定相应的事前风险收益评估和事后责任追究机制。应提高专项债发行过程中信息披露的透明度,加强市场监督。此外,要加大追责力度,对于因人为对项目质量注水、违规举债,而非市场环境变化或其他不可抗力因素而导致的收益严重低于预期,无法还本付息的应严加问责。

二是完善地方债务风险预警体系。

早在2014年,《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)就提出,“建立地方政府性债务风险预警机制。财政部根据各地区一般债务、专项债务、或有债务等情况,测算债务率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等指标,评估各地区债务风险状况,对债务高风险地区进行风险预警”。从2019年起,财政部推行地方政府债务风险等级评定制度,以债务率为考核标准,将不同区域划分为“红橙黄绿”四档。但目前我国地方债务风险预警体系仍不完善,一些指标的选择和测度方法不符合国际惯例。主要体现在以下几方面:一是指标选择仍较为简单粗放,风险评定标准主要依据债务率、偿债率等少数几个指标,而没有从多维考虑,对于风险的评估不够完善。二是由于估算困难,监测指标中没有遵照国际惯例考虑隐性债务。三是目前虽然根据不同省份设置差异化的监测指标,但没有根据政府层级进行差异化监测。比如,如果省级层面债务率整体安全,可适当放松地市级政府债务限制。

三是削弱中小银行经营的同质化,增加政府债持有者的分散性,降低中小银行的集群式倒闭风险。

由于我国历史上高度依赖投资驱动的增长模式,银行公司治理的缺陷等问题,中小银行的资产结构和收入结构高度趋同,在经济衰退期,小银行面临集群式偿付能力不足的风险更大,“多而不能倒”,而非“大而不能倒”的风险是中国潜在系统性金融风险的主要来源。个体银行危机的系统性影响不仅通过业务的关联性发生作用,也会通过对市场信心的影响传导、放大风险,因此非系统重要性银行的破产亦可能产生系统性影响。20世纪30年代的大萧条就是始于小银行的接连大规模倒闭;全球金融危机中,贝尔斯登甚至不是美国15家最大的金融机构之一,但对其采用了收购的处置方式,正是考虑到当金融体系非常脆弱时,即使规模较小的机构也会产生巨大的破坏力(盖特纳,2015)。当倒闭的银行数量很多时,监管机构可能会发现事后的最佳选择是救助其中大部分甚至所有银行。通过转变经济增长模式,完善公司治理和落实企业竞争中性原则,有助于促进中小银行理性的风险收益观,及增长动能和业务模式的多元化(陈忠阳和李珊珊,2022)。具体到政府债务领域,应引导更为多元化的长期资金进入债券市场,减少政府债务对银行体系的高度依赖。

四是尽快充实存款保险基金,并做好银行体系大规模财政投入的准备。

目前中国的存款保险基金规模很小,2021年末存款保险基金存款余额960.3亿元,经过2022年推进金融风险化解的消耗,到年末余额已下降到549.4亿元,这还是在仅有个别地方中小银行风险暴露的情况下。相对同期近260万亿元的人民币存款来说,中国的存款保险基金储备率微乎其微,而美国FDIC同期的存款保险基金储备率为1.27%。美国2023年对三家问题银行的危机应对经验表明,充足的资金安排对于及时处置金融风险非常关键,为此,为了提前应对金融体系隐性负债变现风险,政府可以考虑借鉴美国经验,向金融机构提前收取存款保险费,同时可通过发行特别国债等方式对存款保险基金注资。我国对银行体系间接融资的高度依赖和政府在系统性风险承担中的主体地位决定了如果我国银行体系面临系统性风险,可能更加需要依赖于政府救助,要做好大范围财政投入和债务重组的准备。

五是完善风险处置中的信息披露,增强市场的可预期性。

近期对高风险的盛京银行1760亿元问题资产的处置方案,关于辽宁资产对盛京银行所发行定向票据未来的还款来源,盛京银行高风险资产的具体信息,目前均未公布。此前在处置包商银行、恒丰银行等高风险银行时披露的相关信息也主要以定性和概括性总结为主,详细的信息以及定量的信息披露较为有限。问题机构风险状况和处置方式等信息的不对称增加市场对未来不确定性的担忧和恐慌情绪。而相比之下,2023年上半年,美联储仔细复盘了对硅谷银行风险暴露前的经营、监管情况和对一些原有监管方法的反思,并提出了对监管改进的思考,甚至包括一些保密的监督信息,并向公众发布了报告。虽然中国金融业的监管改革走在全球前列,但就事论事,美国监管层这些透明、务实的做法仍值得我们学习。

(全文完)

感谢粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒,中国人民大学重阳金融研究院研究员蔡彤娟、副研究员刘锦涛对本文提出的宝贵意见和建议。

参考文献:

1.陈忠阳,李珊珊. 问题银行救助、处置机制的全球改革方向及启示. 经济社会体制比较. 2022(01):69-76.

2.蒂莫西·F·盖特纳.《压力测试-对金融危机的反思》,北京:中信出版社,2015.

3.李扬,张晓晶等,《中国国家资产负债表2020》,2020,中国社会科学出版社.

4.齐传钧. 养老保险降费后养老金缺口预测及中长期应对措施. 华中科技大学学报(社会科学版). 2019;33(03):19-25.

5.易纲. 再论中国金融资产结构及政策含义. 经济研究. 2020;55(03):4-17.

6.张琳琳, 王喆, 刘庆富. 人口老龄化背景下中国养老金缺口分析及其对策. 复旦学报(社会科学版). 2023;65(01):138-149.

7.Arslanalp MS, Liao Y. Contingent Liabilities from Banks: How to Track Them?: International Monetary Fund; 2015.

8.Bordo,MD,and Meissner,CM. Fiscal and Financial Crises. Chapter 7 of Handbook of Macroeconomics. Elsevier B.V. 2016.

9.Borensztein E, Levy Yeyati E and Panizza U. Living with Debt, Inter-American Development Bank Report on Economic and Social Progress in Latin America. Harvard University Press and Inter-American Development Bank. 2006.

10.Bova ME, Ruiz-Arranz M, Toscani MFG, Ture HE. The Fiscal Costs of Contingent Liabilities: A New Dataset. International Monetary Fund. 2016.

11.Bova E, Ruiz-Arranz M, Toscani FG, Ture HE. The Impact of Contingent Liability Realizations on Public Finances. International Tax and Public Finance. 2019; 26:381-417.

12.Chudik A, Mohaddes K, Pesaran MH, Raissi M. Is There a Debt-Threshold Effect on Output Growth? Review of Economics and Statistics. 2017;99(1):135-150.

13.Herndon T, Ash M, Pollin R. Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff. Cambridge Journal of Economics. 2014;38(2):257-279.

14.IMF. Sustainability Assessment: Review of Application and Methodological Refinements. Mimeo, International Monetary Fund. 2003.

15.IMF. Staff Guidance Note on the Application of the Joint Fund-Bank Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries. Mimeo, International Monetary Fund. 2007.

16.Inter-American Development Bank. Living with Debt: How to Limit the Risks of Sovereign Finance. Harvard University Press, Cambridge, MA. 2006.

17.Laeven L, Laryea T. Principles of Household Debt Restructuring. International Monetary Fund Washington, DC. 2009.

18.Laeven L, Valencia F. Systemic Banking Crises Database. IMF Economic Review. 2013;61(2):225-270.

19.Laeven L, Valencia F. Systemic Banking Crises Database II. IMF Economic Review. 2020;68:307-361.

20.Laeven L. Banking Crises: A Review. Annual Review of Financial Economics. 2011;3(1):17-40.

21.Metrick A, Schmelzing P. Banking-Crisis Interventions, 1257-2019. National Bureau of Economic Research. 2021.

22.Panizza U, Presbitero AF. Public Debt and Economic Growth in Advanced Economies: A Survey. Swiss Journal of Economics and Statistics. 2013;149:175-204.

23.Polackova H. Contingent Government Liabilities: A Hidden Risk for Fiscal Stability: World Bank Publications. 1998.

24. Polackova Brixi H, Schick A. Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk. World Bank Publications. 2002.

25.Reinhart CM, Rogoff KS. This Time Is Different——Eight Centuries of Financial Folly: Princeton University Press. 2009.

26.Reinhart CM, Rogoff KS. Growth in a Time of Debt. American Economic Review. 2010;100(2):573-578.

27.Valencia F, Laeven L. Systemic Banking Crises: A New Database. IMF Working Papers. 2008(224).

28.Woo J, Kumar MS. Public Debt and Growth. Economica. 2015;82(328):705-739.

(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳 ;微信公众号:rdcy2013)