发布时间:2022-09-26 作者: 吕冰洋

在中国共产党第十八届三中全会指出,当前中国改革的总目标定位是“推进国家治理体系和治理能力的现代化”。要实现该总目标需要国家能力的支持,国家能力是国内外社会科学普遍关注的一个核心概念,它对国家治理水平有着至关重要的影响。那么,什么才是国家能力的核心呢?

作者吕冰洋系中国人民大学财政金融学院财政系主任,中国人民大学财税研究所执行所长,教授、博士生导师,重阳金融研究院高级研究员。本文转自9月23日“人大财税研究所”公众号。

一、国家能力的核心:市场增进能力与组织动员能力

在中国共产党第十八届三中全会指出,当前中国改革的总目标定位是“推进国家治理体系和治理能力的现代化”。要实现该总目标需要国家能力的支持,国家能力是国内外社会科学普遍关注的一个核心概念,它对国家治理水平有着至关重要的影响。那么,什么才是国家能力的核心呢?

国家能力的概念最早出现在社会学家和政治学家的著作,随着在20世纪末期制度经济学的蓬勃发展,国家在经济中的作用得到了广泛的重视。但对国家能力一词的精确含义,不同学者却有着不同的见解。如斯考克波(1984)认为,国家能力是国家实现一些并非仅仅是反映社会团体或阶级利益的能力。米格代尔(2009)将领导人的意志作为国家意志的代表,认为“国家能力是国家领导人运用国家机构让人民去做领导人希望它们做的事情的能力”,并且将国家能力详细分为 “……渗入社会的能力、调节社会关系、提取资源,以及以特定方式配置或运用资源四大能力”。Besley 和 Persson(2009)将政府提供法律能力和财政能力代表国家能力,并称这两者是“繁荣的支柱”。亨廷顿(1965)把“容纳变迁的能力”作为国家能力,Acemoglu(2016)把政府的基础设施提供能力作为国家能力。

本书认为,国家能力的核心是两个:市场增进能力和组织动员能力。

1.市场增进能力

市场经济是配置资源最有效的方式,如果政府能够增进市场的功能,那么一个经济体必定是充满活力的。市场虽然是偏经济的概念,但是自工业革命以来,人类波澜壮阔的历史说明了,只要是市场经济发展了,那么在市场经济驱动下,人们的自由会随着市场经济发展而不断扩大,社会的流动性也会大大增强。市场经济的发展,必定会冲击原有的僵化的社会管理体制,最终会不断增加社会的活力。正因为如此,即使是作为主流的新古典主义经济学,为市场自由而辩护时,虽然也求助于效率,但更根本的论据还在于这样一种观点:“市场保证了个人自由本身”(弗里德曼,1986)。中国改革开放以来的社会变迁进程说明了这一点。

为提升市场增进能力,政府该做些什么?对此,制度经济学奥尔森(2014)创造出一个“市场增进式政府”(market-augmenting government)概念。他认为,经济成功有两个条件,一是要求可靠而清晰界定的权利,二是不存在任何形式的巧取豪夺。政府如果能够满足这两个条件,那么这种政府就是“市场增进式政府”。“一个政府如果有足够的权力去创造和保护个人的财产权利,并且能够强制执行各种契约,与此同时,它还受到约束而无法剥夺侵犯私人权利,那么这个政府便是一个市场增进式政府”。

2.组织动员能力

不论古今中外,任何国家都会面临着内外危机的冲击,为应对这些危机,就需要提高国家的组织动员能力。同时,当国家试图有所作为时,例如拓展领土、完成国家经济发展计划,组织动员能力仍是必不可少的。对中国这样的一个国家而言,提高组织动员能力对国家建设尤其重要。

翻开中国二十五史,可以说每一页都记载着各类危机的发生与应对,这些危机处理不好,就会影响社会稳定,甚至政权生存。历代王朝无不为应对这些危机而绞尽脑汁,往往是政府的组织动员能力发挥的好,就有助于克服这些危机,发挥的不好,危机就会扩大甚至最终王朝覆灭。在汉唐王朝这样具有较强主动性的时期,政府对社会力量的组织和动员往往比较成功,国家呈现出蓬勃旺盛的生机。在宋明之后,中华民族逐渐趋于保守和内敛,国家更强调控制能力而较忽视动员能力了。到了现代,中国共产党通过坚定的信念、严密的组织,在保持对社会的强大控制能力同时,也极大增强了社会动员能力,正如毛泽东词中所写“唤起工农千百万,同心干”,这种能力产生了改天换地的磅礴之力。

王国斌(2016)在研究中国历史上国家治理目标时,指出:

“中国的国内秩序依赖有效的社会控制——这种认识,是中国政治古训以及而后历代政治实践的一大特色。对中国国家的主要威胁不是外力入侵,而是内部瓦解。因此,维持与重建国内秩序,既是国家的主要考虑,又是其行政力量投付最多的方面。”

重视国内秩序,重视社会控制,这是历代王朝在国家治理中的普遍性做法。

如果说,在封建社会,政府发展经济的愿望并不那么强烈,政府控制社会的目标是重视社会稳定,以及便于动员力量应对危机的话,那么,在面临激烈经济竞争的现代社会,政府还需要重视组织动员能力吗?

前文指出,中国封建社会存在安全依赖、水利依赖和救灾依赖,由此强调国家的组织效率。在现代社会中,虽然国家的水利依赖和救灾依赖相对减弱,但是政府仍有可能为经济赶超、或为实现社会公平等目标、或为应对像2020年全球肺炎疫情冲击而重视组织动员能力的建设。中国从新中国成立开始,就长期以经济赶超为目标,为此要组织和动员社会各种资源投放在政府认为应优先发展的重化工业、国防工业等。政府为了提高组织效率,对农业生产体制、工业生产体制、价格体制、金融体制、外贸体制的实施一系列市场扭曲在所难免,而且由于制度惯性的作用,政府干预带来的市场扭曲对现行经济运行仍有重要影响,这在金融垄断、户籍管制、城乡社会保障制度分割等现象上都有明显体现。

在改革开放后,中国逐步迈入市场经济,但是市场经济的发展对原有社会秩序造成了严重冲击,从中国近三十年狂飚突进的经济发展中,我们不难看到这一点,例如大量国有企业职工下岗、农民被迫进入城市打工、土地不断遭到城市扩张的侵吞,等等。为应对这些冲击,仍需要政府有强大的组织动员能力,以防护经济对社会的剧烈冲击,例如,建立大范围的社会保障制度、划定耕地红线和谨慎推进土地制度改革等。

实际上,市场力量越是被充分动员起来,就越是需要政府有良好的组织以维持社会的稳定与市场的动转。 2020年新冠疫情蔓延全球,以美英为代表的发达国家的表现令人大跌眼镜,就连美英两国总统也是感染者。之所以如此,以国家能力的观点看,这些国家过于重视通过鼓励个人自由来增强市场功能,而对国家组织动员能力的建设不足。而中国在疫情中经受住了考验。按理,中国在与各国比较中,面临的防疫形势最为严峻,表现为:首先爆发,信息有限,人口最多,爆发时正逢春运。然而中国在经历武汉紧张的抗疫战后,政府越来越娴熟地利用现代信息技术和网状社会治理结构,将疫情牢牢地控制住,社会秩序和市场力量也均得以逐渐恢复。这是国家能力的两面互相促进的绝好例证。

周庆智(2014)用了大量的历史材料证明,中国现代国家建构是一个不断加强权力对经济社会生活的全面渗透过程,地方政府政权建设着重于两大能力建设,一是大规模汲取财税能力,二是对社会的全面主导和控制权力。这实际上是强化国家组织动员能力的一种体现。

二、提升市场增进能力的提升路径

为提高国家的市场增进能力,政府应做到三点:

一是公共产品提供。在一些领域,市场存在失灵已是经济学界的共识,对此,政府应提供公共产品弥补市场失灵。例如,像高铁、通信卫星等基础设施,由于存在较强的外部性,由私人部门提供的话无法实现收益与成本的平衡,政府提供后会降低私人部门交易成本、加快市场融合,从而增进市场的功能。

二是产权保护。市场经济是自由的经济,包括商品流动的自由和生产要素流动的自由,在自由经济中,政府要保证交易活动能够正常进行,市场活动不会被偷窃、抢劫、违约等中断,需要政府对正常的市场活动予以法律保护。在制度经济学那里,国家相当于在市场交易活动背后的“第三方”,因为没有产权的法律保护,交易双方无法产生稳定的预期,交易活动就会中止。并且,随着市场交易范围的扩大和纵向一体化程度加深,国家的法律保护能力要随之加强(巴泽尔,2006)。

三是权利开放。市场经济是一个弥散着复杂信息、广泛分工的经济,在这样的经济中,必须激发各个经济主体的活力才能增进市场功能,也就是说,要进行权利开放。诺思(2013)将社会秩序分为两种,一是权利限制秩序(the limited access order)和权利开放秩序(open access orders),在前者秩序中,人际关系是重要的,在后者秩序中,人际关系仍然是重要的,但没有人际联系的各式人等——通常称之为公民(citizens)——在广阔的社会行为领域里互动,而无需确切地知道各自的身份。要建立权利开放的社会秩序,政府要做到两方面:一是中央政府向地方政府权利开放,激发地方政府积极参与地方事务治理的积极性;二是政府向社会权利开放,允许企业、个人和社会组织参与更多的经济和社会事务。

三、提升组织动员能力的路径

要提高国家的组织动员能力,政府应做到三点:

一是社会控制。罗斯(1989)较早地分析社会控制与社会秩序的关系,认为在现代社会,为避免“人与人的战争”状态,需要进行一定的社会控制。在社会控制中,国家层面的社会控制不可缺少,“只有在社会控制高度集中时,一个强而有力的国家才能出现”(米格代尔,2012)。实现社会控制的意义有三:避免市场经济原则侵入到社会,形成资本支配下的“市场社会”;避免社会组织发展成为一种挑战政府权威的力量;能够及时应对国家层面的危机。

二是宏观调控。市场经济运行不可避免出现经济波动,这种可能的经济波动来源有:供需失衡、外部冲击、创造性破坏、产业结构的转换等。为避免经济波动对经济和社会造成剧烈冲击,政府需要进行宏观调控。在宏观调控中,既需要动员力量,也需要控制力量,两者是辩证统一的,没有控制就谈不上动员,在动员力量后更需有效地控制力量,它包括经济力量和政治力量。

三是政治集权。要提升国家的组织和控制能力,势必要求实行一定的政治集权,这实际上是近些年来一些著名学者所强调的主题。如阿西莫格鲁和罗宾逊(2015)指出,“包容性政治制度”体现在足够集权和多元化两点上,韩国和美国成功的关键不仅在于具有多元化的政治制度,而且还在于它们是足够集权和强有力的国家。福山(2015)指出,构成政治秩序的三个重要因素之一,是国家是中央集权且等级分明的组织。

四是财政汲取。财政收入是政府施政的保障,也是在国与国竞争中让国家能够胜出的关键。但是提高财政汲取能力并不意味着一味地提高税率,而是要让财政收入能够支撑国家目标实现的同时,并不会增加社会对政府征税的抵触。理查德·邦尼主编的《欧洲财政国家的兴起:1200-1815》一书指出,英国之所以能够在激烈的国际竞争中胜出,关键是英国国家税收逐渐由依赖间接税转变为越来越频繁地征收直接税,税收收入不断增长并能支撑巨大的军事开支。

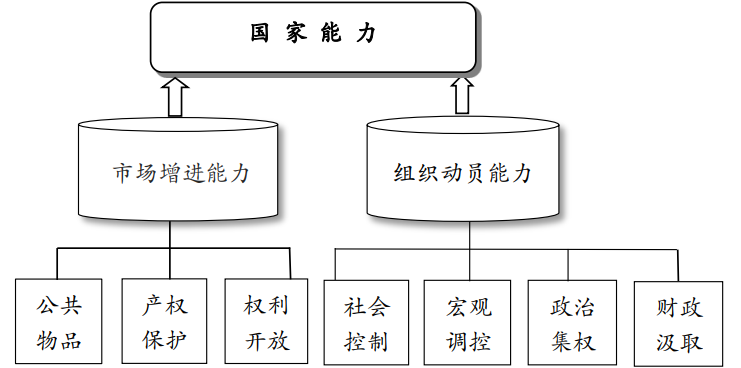

下图呈现了国家能力的支柱及实施手段。

国家能力支柱及实施手段

四、央地关系对国家能力建设的影响

央地关系连接着两头关系:一头连接着中央政府与地方政府之间的关系;一头连接着地方政府与基层社会之间的关系。政府间关系的形式会对国家能力产生着根本性影响。

1.央地关系对市场增进能力的影响

提升市场增进能力,要通过公共产品提供、法律保护和权利开放三个途径来完成,央地关系会影响到这三个途径。

第一,央地关系对公共产品提供的影响。表现在两方面:一是政府间事权的划分会影响到不同层级政府的公共产品提供范围,一般来讲,外部性越强的公共产品,越应该由上级政府来提供;二是政府间财政关系的安排会影响到公共产品的提供效率,如果是安排不当,比如说让地方政府提供不具有信息优势的公共产品,那么公共产品提供的效率就会降低。

第二,央地关系对法律保护的影响。要发展市场经济,就要对私人产权进行有效保护。但是,如果政府不受约束,政府总是倾向扩大自己的财政收入,就会向市场伸手攫取之手。政府间关系就是约束地方政府行为的一个重要制度性安排。如果政府间收入划分安排不合理,那么地方政府就很有可能运用它的权力,向市场攫取资源,对市场经济的法律保护程度就会降低。举例来说,我国分税制改革后很长一段时间,县乡财政出现较大的困难,在正常财政收入不能满足财政需要的情况下,地方大面积出现的“乱收费、乱罚款、乱摊派”的“三乱”情况。

第三,央地关系对权利开放的影响。有效的市场经济,一定是权利开放的市场经济。前文指出,权利开放包括中央向地方开放权利,以及政府向社会开放权利两个方面,政府间事权安排会同时影响两者。举例来说,如果教育事权全部上收到中央政府,那么地方政府就没有积极性搞好当地教育。而教育是属于介入私人产品和公共产品之间的混合产品,需要政府与社会联合提供。如果地方政府没有积极性搞好当地教育,那么也就无法激发社会的积极性参与教育事业建设。我们常说的,要“发挥中央和地方两个积极性”,如何发挥地方的积极性?那就是要让更多的权利向地方开放。

2.央地关系对组织动员能力的影响

国家的组织动员能力体现在财政汲取、社会控制、经济宏观调控、政治集权四点,政府间关系对他们都有影响。

第一,央地关系对财政收入汲取的影响。汲取财政收入需要调动各级政府的积极性才能完成,以税收为例,如果税收征管成本很高,或者地方政府从税收中得到的收入很少,那么地方政府征税的积极性就会降低,国家财政收入就会受到影响。

第二,央地关系对社会控制的影响。作为一个大国,社会控制更多的体现对基层社会的控制,而完成对基层社会的控制不可避免的需要地方政府积极参与,央地关系形式会影响到地方政府对基层社会的控制意愿与控制能力。社会控制包括强制、参与、合法性三个层级:初级是服从,国家的强度取决于公众遵守其要求的程度;中级是参与,通过组织公众在国家机构制度范围内完成特定任务来增强实力;最高等级是合法性,合法性是指认同国家的游戏规则和社会控制是真实且正确的,认同国家理念下的象征秩序是民众自己的价值体系(米格代尔,2013)。地方政府的行为对这三个层级都有影响。举例来说,如果将房地产税与个人所得税作为地方税,那么地方政府就会掌握辖区内当地居民的财产与收入信息,进而也就掌握当地居民的行为信息。对自然人征收的直接税,实际上是政府与社会互动的一个良好媒介,在政府与社会的互动过程中,会促进地方政府治理水平的提高。

第三,央地关系对经济宏观调控的影响。宏观调控是中央政府的职能,但是地方政府的行为会对宏观调控的效果产生重要影响。当央地关系的一些制度设置不合理时候,地方政府就有可能在宏观调控问题上与中央政府“拧两股劲”。举例来说,我国1994年分税制后很长一段时间,房地产市场的发展对地方政府财政收入至关重要。我国中央政府几次在全国性房地产市场比较过热、房地产投机比较旺盛的时候,采取种种措施进行房地产调控,但是这与一些地方政府的利益相悖,不少地方政府出台各种形式的与中央调控政策的对冲措施,以鼓励当地房地产投资。

第四,央地关系对政治集权的影响。这几乎是无需证明的命题,中央政府集中更多的人事权、税权和事权,无疑会增强中央政府的权威。这是在中国漫长的历史反复被证明的事实。我国改革开放以来的政府间财政关系调整更清楚地显示这一点:在分税制改革之前,我国的财税体制采用分灶吃饭的办法,地方拥有的财政自主权比较大,中央财政收入占全国财政收入的比重一路下滑,最低年份仅为为22%,中央政府的权威也就随着下降。分税制改革之后,中央政府拥有主体税种的征管权和收益权,中央财政收入占全国财政收入的比重迅速上升到55%,中央的权威也就随之树立起来。

通过以上分析,可以看出央地关系对国家能力的影响是多个渠道的。并不是说,集权就一定会降低市场增进能力,例如通过中央集权来推动统一市场建设就有助于激发市场活力;并不是说,分权一定会降低组织动员能力,例如税权下放就有助于地方政府控制基层社会。因此也并不是说,当国家考虑活力目标时,就需要分权;当国家考虑秩序目标时,就需要集权。如果坚持这样的笼统的固有思维,那么央地关系构建就会陷入无解状态,本书的写作也就失去任何意义。

为详细阐明央地关系的内在逻辑,后文从国家治理的秩序与活力两大目标角度,论述央地关系的相关理论命题。

(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳 ;微信公众号:rdcy2013)